一、李楠的”暴击”:当理性评论遭遇极端阵营

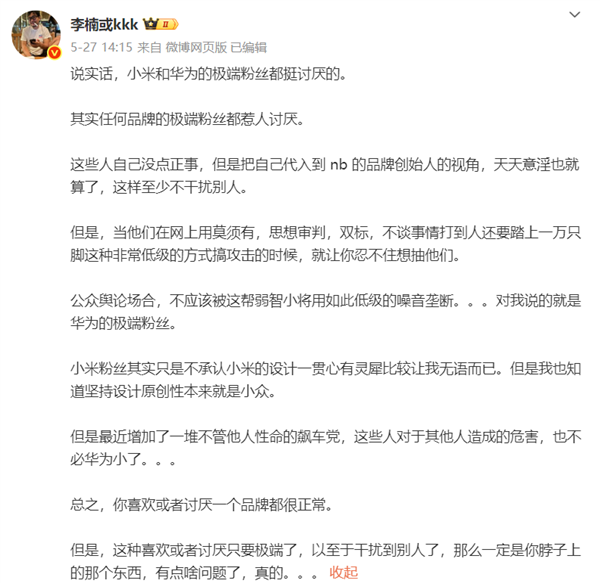

魅族前高管李楠日前在社交媒体上再次”开炮”,直指华为和小米的极端粉丝群体:”这些人的行为已经超越了正常粉丝范畴,沦为网络暴力的‘品牌圣战’执行者。”

这番言论迅速登上热搜,引发全网热议。值得注意的是,这并非李楠首次”手撕”极端粉丝——早在上月底,他就曾痛批:”小米和华为的极端粉丝都挺讨厌,但华为的教养更差。” 此次发言则进一步揭露了这些粉丝的典型操作:

- 思想审判:将产品讨论上升为道德批判(如”不买华为就是不爱国”)

- 双标攻击:对友商问题无限放大,对本品牌问题视而不见

- 人身羞辱:用”弱智””小将”等词汇进行人身攻击

极端粉丝的”七种武器”

李楠在采访中总结了这些粉丝的惯用套路:

- ”创始人滤镜”:将自己代入雷军/任正非角色,要求他人无条件认同

- ”证据选择性失明”:只采信对自己有利的评测数据

- ”反向论证大法”:用”你行你上”等逻辑逃避理性讨论

二、饭圈化病毒:科技圈的”恶性内卷”

1. 从产品之争到信仰之争

- 华为阵营:

- 典型言论:”用iPhone的人不配谈爱国”

- 行为特征:在Mate系列发布会现场举国旗标语

- 小米阵营:

- 典型言论:”华为靠爱国营销骗钱”

- 行为特征:在雷军演讲时刷”米兔”表情包攻击

2. 平台算法的”推波助澜”

- 微博/抖音的”信息茧房”:极端言论因高互动量获得更多推荐

- 知乎的”杠精经济”:专业问题下常混入”品牌水军”带节奏

- B站的”梗文化异化”:原本幽默的”华为海军””米粉战狼”标签逐渐变味

3. 商业利益的”隐形之手”

- 部分KOL的”站队经济学”:

某数码博主坦言:”骂华为的稿子阅读量比中性评测高3倍” - 粉丝经济的”韭菜收割”:

小米社区积分可兑换周边,华为花粉俱乐部推出付费会员制

三、李楠的”破局之道”:重建科技讨论的边界

面对愈演愈烈的饭圈化趋势,李楠提出了三点建议:

1. 平台责任:建立”言论防火墙”

- 关键词过滤系统:自动屏蔽”脑残粉””汉奸”等攻击性词汇

- 信用评分机制:对多次违规账号限制发言权限

2. 品牌自律:切割极端粉丝

- 华为的”1+8+N”社群改革:减少官方对”花粉”组织的直接管控

- 小米的”技术讨论区”试点:在MIUI论坛开设仅限参数对比的板块

3. 用户觉醒:拒绝”站队绑架”

- ”三不原则”:

- 不参与品牌间的无意义骂战

- 不转发未经证实的爆料信息

- 不因粉丝身份影响产品评价

四、行业观察:极端化正在反噬品牌价值

1. 消费者的”去魅”过程

- Z世代的选择:年轻用户更看重产品本身而非品牌立场(调研显示62%的00后拒绝”为信仰买单”)

- 高端市场的流失:部分商务人士因讨厌饭圈文化转向三星/OPPO

2. 企业的”形象危机”

- 华为的”爱国营销”副作用:2024年海外市场调研显示,其品牌好感度在欧美下降18%

- 小米的”性价比标签固化”:冲击高端市场时屡遭”屌丝手机”质疑

3. 长远危害

- 创新停滞:企业将精力消耗在舆论战而非研发

- 人才流失:工程师不愿加入”是非缠身”的企业

五、未来展望:科技评论的”去饭圈化”之路

李楠预言:”再这样下去,科技圈会变成娱乐圈。” 要打破这一局面,需要多方合力:

- 监管部门介入:参照游戏防沉迷系统,对极端言论实施分级管理

- 行业公约签署:科技企业联合抵制水军刷量行为

- 用户教育普及:通过科普视频讲解”理性消费”的重要性

正如一位资深媒体人所言:”真正的科技爱好者,应该像讨论数学题一样讨论产品——只对答案负责,不对出题人忠诚。” 在这场”品牌圣战”中,唯有回归理性,才能让科技创新回归本真。

(本文数据来源:微博热搜榜、艾瑞咨询、数码博主访谈实录)