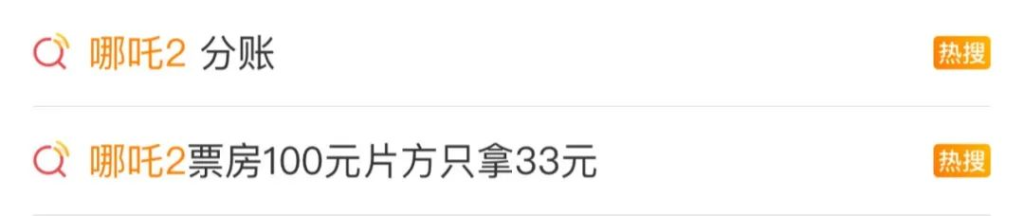

距离《哪吒2》上映已过去140天,这部创下全球票房纪录的动画电影再度登上热搜,但这次不是因为票房成绩,而是因为一场关于“分账”的争议。光线传媒董事长王长田在上海电影节上公开抱怨片方收益过低,称《哪吒2》国内票房154亿,片方仅分得52亿,占比不足34%。这一言论迅速引发行业热议——当一部电影创造历史级票房时,谁真正赚到了钱?产业链的利益分配是否公平?

一、154亿票房的分账真相:谁拿了大头?

中国电影票房的分账模式并非简单的“五五分成”,而是涉及多个环节的复杂分配。以《哪吒2》为例,其国内票房154亿的分配大致如下:

- 税费与专项基金(8.3%)

- 国家电影发展专项基金(5%)+增值税及附加(3.3%)≈12.8亿

- 剩余可分账票房:141.6亿

- 发行代理费(1%-2%)

- 中影数字收取约1.46亿

- 可分账票房降至:140.14亿

- 院线与影院分成(52%-57%)

- 按52%计算,院线与影院分得约72.87亿

- 剩余部分归片方:约67.27亿

- 片方实际收益(扣除宣发与制作成本)

- 宣发成本(5%-10%)≈7.7-15.4亿

- 制作成本约5亿

- 片方净利润:约46.87-54.57亿

光线传媒作为主要出品方(持股约60%),分得约28.12-32.74亿;导演饺子通过可可豆影业与自在境界合计分得约22.17亿,并可能额外获得5%净利润分红(约2.34-2.73亿),总计约24.5-25.5亿。

然而,王长田的“委屈”在于,他认为片方仅拿33%的分成比例过低,甚至对标好莱坞的阶梯分账模式(首周60%-80%),认为中国电影产业对片方“太苛刻”。

二、片方的“隐形收益”:股票、IP与衍生品

王长田在抱怨分账不公的同时,却忽略了光线传媒从《哪吒2》获得的非票房收益:

- 股价上涨

- 《哪吒2》的爆火带动光线传媒市值暴涨,王长田个人身价据估算增加超百亿。

- IP开发与衍生品

- 正版衍生品销售额已达数百亿,盗版市场可能突破千亿,光线作为IP持有方长期受益。

- 猫眼宣发收益

- 猫眼作为光线关联公司,获得8%的宣发分成(约12.3亿),并掌握后续IP运营权。

相比之下,参与制作的138家动画公司、4000多名动画工作者,绝大多数仅获得固定工资,甚至面临薪资拖欠问题。导演饺子虽获得近8亿回报,但普通动画从业者的收入并未因票房神话而改善。

三、中美分账模式对比:中国院线为何依赖票房?

王长田呼吁提高片方分账比例,但这一诉求面临现实阻力——中国院线的盈利模式与好莱坞截然不同。

- 美国院线:爆米花经济支撑低票房依赖

- AMC等院线约85%利润来自零食饮料销售,票房分成压力较小,因此能接受阶梯式分账(首周60%-80%)。

- 中国院线:高成本、低客流下的生存困境

- 2024年国内单银幕年收入降至68万,三四线城市影院日均收入不足万元。

- 爆款电影集中化导致中小影片供血不足,非档期时段影院客流惨淡。

- 若分账比例下调,可能引发新一轮影院倒闭潮。

此外,中国流媒体与院线的分账规则尚未打通,影片下线后上线视频平台的收入由片方独享,院线无法参与分成,进一步加剧产业链矛盾。

四、行业反思:谁更委屈?

《哪吒2》的分账争议,本质上是电影产业“重资本、轻创作”现状的缩影:

- 资本方(光线传媒):通过票房、股价、IP衍生品赚得盆满钵满,却抱怨分账比例低。

- 创作者(饺子团队):虽获得丰厚回报,但相较于资本收益仍显不足。

- 基层动画从业者:拿着固定工资,甚至面临薪资拖欠,成为票房神话背后的“隐形牺牲者”。

王长田的“委屈”更像是一种资本博弈的姿态——在《哪吒2》创造历史级票房后,试图通过舆论施压重新划分利益蛋糕。然而,若行业无法建立更公平的分账机制,仅靠头部电影的“吸血式盈利”,最终只会加剧产业链的失衡。

结语:分账之争背后的行业未来

《哪吒2》的票房奇迹为中国电影产业注入信心,但如何让收益惠及更多从业者,而非仅集中在资本方手中,仍是亟待解决的问题。或许,未来的方向应是:

- 优化分账模式:探索阶梯式分账或保底+分成结合的方式,平衡片方与院线利益。

- 拓展衍生品与流媒体收入:减少对票房的单一依赖,让IP价值长期释放。

- 保障基层从业者权益:建立更透明的薪酬体系,避免“票房盛宴,劳工缺席”的畸形生态。

否则,当“谁在分蛋糕”的争议再次出现时,受伤的只会是整个行业。