争议缘起:网络传言与用户焦虑

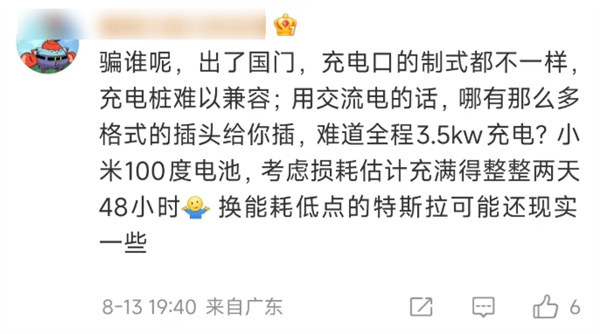

近日,随着小米SU7海外订单量增长,部分网友对纯电车跨国出行的实用性提出质疑。有自媒体宣称:”小米SU7出国只能使用交流慢充,充满电需耗时48小时”,甚至有人断言”电动车跨国自驾是伪需求”。此类言论迅速引发热议,部分潜在车主担忧充电兼容性、补能效率等问题会影响长途出行体验。

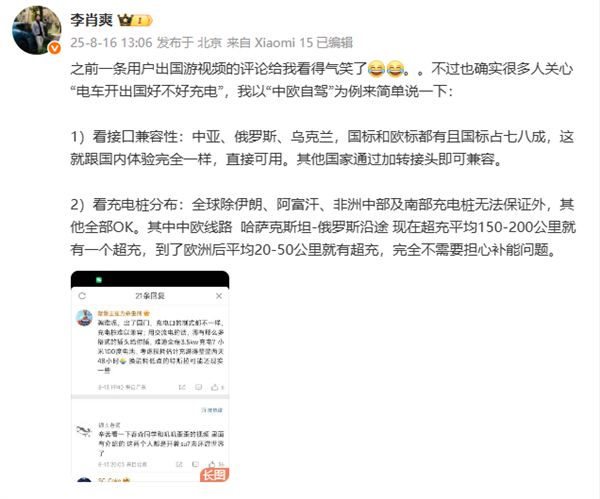

针对这一争议,小米汽车副总裁李肖爽在微博发布长文,以亲身经历的中欧自驾实测数据为例,系统回应了关于充电接口、充电桩分布及补能效率的三大核心问题,并晒出小米SU7在哈萨克斯坦、俄罗斯、德国等国家的实际充电场景图,用硬核数据打破谣言。

技术破局:接口兼容性”全球通”方案

(1)国标欧标双轨覆盖,转接头破解适配难题

李肖爽指出,全球充电接口的兼容性问题并非无解。以中欧线路为例,途经的中亚、俄罗斯、乌克兰等国家,充电设施同时支持中国国标(GB/T)和欧洲标准(CCS/Type 2),其中国标接口占比高达70%-80%。”这意味着,小米SU7的国标充电枪可以直接插入当地充电桩,充电体验与国内完全一致。”对于仅支持欧标的国家(如德国、法国),车主只需携带一个便携式转接头(重量不足500克),即可在90%以上的公共充电桩完成充电。

(2)车企与行业共同推动标准化进程

事实上,全球充电接口的融合趋势正在加速。欧盟已立法规定2025年后所有新建充电桩必须兼容CCS2标准,而中国车企也在积极参与国际标准制定。小米汽车工程师透露,SU7出厂时标配的充电线缆采用模块化设计,未来可通过OTA升级适配更多国家的电压协议,进一步降低跨国充电门槛。

基建实测:超充网络密度远超预期

(1)中欧线路:从”每150公里一超充”到”每20公里一超充”

李肖爽团队实测数据显示,从哈萨克斯坦到俄罗斯的跨国路段,平均每150-200公里就设有至少一个直流快充站(功率≥150kW),部分枢纽城市(如阿拉木图、莫斯科)的超充桩密度甚至达到每50公里一座。进入欧洲后,德国、法国等发达国家的高速公路服务区普遍配置了功率350kW以上的超充桩,平均间隔仅20-50公里。”以SU7 Max版为例,其搭载的871V高压平台配合120kW以上快充桩,仅需12分钟即可将电量从10%充至80%,补能效率完全可满足日均500公里的行程需求。”

(2)全球覆盖:仅极少数地区存在盲区

根据小米汽车联合第三方机构绘制的《全球充电基础设施热力图》,除伊朗、阿富汗、非洲中部及南部等政治经济不稳定区域外,全球主要经济体均已建成相对完善的充电网络。北美地区(美国、加拿大)的特斯拉超级充电站已向部分品牌开放,欧洲的Ionity、亚洲的CHAdeMO联盟等跨车企充电网络持续扩张。”即便是被提及的‘补能困难地区’,通过提前规划路线、选择酒店充电桩(多数支持预约取电)等方式,也能有效解决续航焦虑。”

用户实践:真实案例佐证跨国出行可行性

(1)车主案例:从北京到柏林的12天零焦虑之旅

一位小米SU7创始版车主分享了他的中欧自驾经历:从北京出发,经哈萨克斯坦、俄罗斯、波兰最终抵达德国柏林,全程约1.2万公里。他在社交媒体上晒出了沿途充电账单和充电时长记录——在哈萨克斯坦使用国标快充桩(120kW)单次充电耗时25分钟,俄罗斯段混合使用超充与目的地充电桩(功率50kW),平均每行驶2小时补充一次电,总耗时12天。”最让我惊喜的是,德国的高速服务区几乎每50公里就有一个350kW超充站,SU7从20%充到80%只要8分钟,比加油还快!”

(2)小米官方支持:全球充电地图与客服保障

为降低用户跨国出行门槛,小米汽车APP内置了全球充电网络导航功能,实时显示附近充电桩的空闲状态、功率类型及收费标准,并支持中文界面切换。此外,小米还联合国际充电运营商(如ChargePoint、Electrify America)推出”一键预约”服务,用户可提前锁定充电桩避免排队。李肖爽强调:”如果遇到极端情况(如偏远地区无桩),我们的24小时海外客服团队会协助规划替代方案,包括推荐合作酒店或移动充电车服务。”

行业意义:中国电动车的全球竞争力再验证

此次争议的解决,不仅为小米SU7车主吃下”定心丸”,更折射出中国新能源汽车产业链的全球适配能力。从充电接口标准的灵活兼容,到高压平台技术的快速补能,再到车企主动构建全球服务体系,中国电动车正在打破”本土适用”的刻板印象,向真正的全球化产品迈进。

正如李肖爽在文末所言:”电动车的终极目标是让出行更自由,而不是被地域限制束缚。小米汽车将持续优化全球充电生态,让更多用户放心开SU7去看世界。”随着更多中国品牌加入全球化布局,纯电车跨国自驾或将成为未来十年主流的旅行方式之一。