三年求医路:当”看不见的疼痛”遇上现代医学难题

2025年8月6日,武汉大学人民医院疼痛科诊室内,65岁的湖北鄂州患者李女士紧握着刚出炉的红外热成像报告,眼眶微红却难掩激动:”终于找到病因了!”这份布满红色高温区的”人体热力图”,清晰标注出她肩背部反复疼痛三年的元凶——颈胸椎退行性变引发的筋膜炎。而此前,她辗转多家医院接受的颈胸椎MRI、肺部CT等检查均显示”未见明显异常”,甚至一度被怀疑存在心理问题。

李女士的遭遇并非个例。慢性疼痛作为全球公认的”第五大生命体征”,正困扰着全球约20%的人口。其典型特征是病因隐匿、定位模糊、常规检查难捕捉异常:有的患者长期忍受游走性酸痛却被诊断为”神经官能症”;有的因反复发作的钝痛接受无数影像检查却始终找不到病灶;更有甚者因长期误诊导致抑郁焦虑,形成”疼痛-心理障碍-疼痛加剧”的恶性循环。

破局利器:红外热成像如何让”隐形疼痛”现形?

在李女士的诊疗转折点上,一项名为**”红外热成像”的功能性影像技术**发挥了关键作用。这项被贾一帆副教授形象比喻为”给疼痛装上温度之眼”的技术,究竟如何突破传统诊疗瓶颈?

1. 技术原理:捕捉0.05℃的”健康密码”

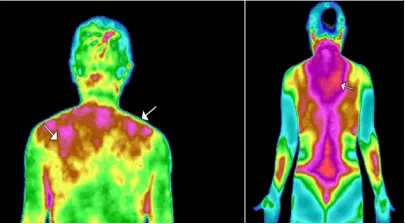

人体是一个天然的”红外辐射源”,正常状态下不同组织的代谢活性、血流灌注及神经功能状态会呈现微妙的温度差异(通常相邻区域温差不超过0.5℃)。红外热成像仪通过高灵敏度传感器被动接收体表散发的红外辐射(无需接触、无辐射暴露),将不可见的红外光转换为可视化的”伪彩色热图”——红色代表高温区(代谢活跃/炎症反应),蓝色提示低温区(神经损伤/循环障碍),绿色至黄色则为相对正常区域。

“我们的设备温度分辨率可达0.05℃至0.1℃,能精准识别体表0.1℃的细微温差。”该院疼痛科技师王婧介绍,这种对微小温度变化的敏感性,恰恰弥补了传统解剖影像(如X光、CT、MRI)的局限——后者主要观察器官结构形态,但对**功能异常(如早期炎症、神经敏感化、微循环障碍)**往往难以显现。

2. 诊断优势:精准定位+病因分型

在李女士的案例中,热成像图显示其肩背部疼痛区域对应着明显的片状高温带(温度较周围正常皮肤高出1.2℃),与患者描述的”刺痛伴灼热感”症状高度吻合。结合临床查体,贾一帆团队迅速锁定病因:长期的颈椎退变导致脊神经后支受压,引发局部筋膜无菌性炎症,炎症因子刺激周围血管扩张、代谢加速,最终在热图上表现为特征性的高温区。

更关键的是,该技术能区分不同类型的疼痛机制:

- 神经病理性疼痛(如带状疱疹后遗神经痛、糖尿病周围神经病变)常表现为异常低温带(神经缺血)或交感神经过度兴奋导致的高温不规则斑块;

- 肌肉骨骼性疼痛(如肌筋膜炎、韧带拉伤)多呈现局限性高温区(局部炎症反应);

- 慢性软组织损伤则可能显示”高温-低温交错”的复杂模式(提示炎症与缺血并存)。

这种”可视化病因分型”为制定个性化治疗方案提供了科学依据。

技术赋能:从疼痛诊疗到多学科应用拓展

红外热成像的价值远不止于慢性疼痛诊断。据武汉大学人民医院疼痛科临床数据统计,该技术自引入以来,已成功辅助诊断各类疑难疼痛病例超800例,诊断准确率达92%以上。其应用场景正在向多学科领域延伸:

1. 疼痛医学:复杂综合征的”定位仪”

针对范围弥散、边界不清的慢性疼痛(如纤维肌痛综合征、术后慢性疼痛),传统影像常因”结构性正常”而束手无策。红外热成像可通过温度分布梯度直观显示疼痛敏感区,帮助医生精准定位责任病灶,避免盲目手术或过度治疗。

2. 康复医学:治疗效果的”动态监测器”

在治疗过程中,热图的实时变化能直观反映炎症消退、血流改善等康复进展。例如,腰椎间盘突出症患者接受物理治疗后,若原先的高温压迫区逐渐缩小、温差减小,则提示神经根水肿缓解,为调整康复方案提供量化指标。

3. 血管外科/循环评估:缺血性疾病的”预警器”

肢体动脉硬化闭塞症、雷诺综合征等循环障碍疾病,早期常表现为局部皮温降低(血流减少)。红外热成像可在患者出现明显症状前(如尚未发生溃疡或坏疽)发现温度异常,实现早干预、早治疗。

4. 肿瘤辅助筛查:代谢活跃灶的”提示信号”

虽然不能替代病理诊断,但某些恶性肿瘤(如乳腺癌、皮肤癌)因生长迅速、代谢旺盛,可能在体表投影区形成孤立性高温结节。结合其他检查手段,热成像可为肿瘤早期筛查提供额外线索。

5. 中医体质辨识:经络气血的”可视化窗口”

传统中医理论中的”寒热虚实”,在一定程度上与体表温度分布相关。研究显示,阳虚体质者常表现为四肢末端低温区,而湿热体质者可能在特定穴位出现异常高温。红外热成像为中医辨证论治提供了客观参考依据。

专家呼吁:疼痛超两周需警惕,早诊早治是关键

“疼痛不是’矫情’,而是身体发出的重要预警信号。”贾一帆副教授特别提醒,若不明原因的疼痛持续超过两周(尤其是伴有夜间加重、活动受限、伴随麻木/无力等症状),必须高度警惕潜在健康风险——可能是脊柱退变、神经压迫、炎症性疾病甚至早期肿瘤的表现。

他建议市民:

- 优先选择专科就诊:慢性疼痛应到正规医院的疼痛科、康复科或相关专科,避免因”头痛医头脚痛医脚”延误病情;

- 主动告知细节:记录疼痛的具体部位、性质(刺痛/钝痛/灼痛)、诱发因素(如劳累、受凉)、加重/缓解方式等,这些信息对诊断至关重要;

- 善用功能性检查:当常规影像结果正常时,不要轻易否定疼痛的存在,可咨询医生是否需要红外热成像等功能性检查辅助诊断。

科技照亮”疼痛迷宫”,精准医疗守护生活质量

李女士的故事,是现代医学技术破解慢性疼痛难题的一个缩影。从”无解的痛苦”到”精准的治疗”,红外热成像技术如同为医生装上了一双”透视眼”,让那些隐藏在体表之下的代谢异常、神经功能紊乱无所遁形。随着功能性影像技术的不断进步,未来将有更多像李女士一样的患者,告别”病因不明”的焦虑,在科学与专业的护航下重获无痛生活。

正如贾一帆所说:”疼痛管理的终极目标不是消除所有不适,而是帮助患者找回掌控生活的能力——而这,正是医学人文关怀与技术创新融合的意义所在。”