一、金融业的”黄金时代”落幕:降薪裁员成常态

曾几何时,”金融精英”是高薪、体面、光鲜的代名词。然而,近两年金融业却掀起了一场”降薪裁员大潮”。数据显示,2023年民生、招商、平安银行高管薪酬同比降幅超36%,2024年更甚——A股上市银行中78.5%的管理层薪酬总额下降,长沙银行降幅高达82.4%。国有四大行合计裁员6.7万人,券商行业上半年减员超万人。

更残酷的是”绩效薪酬追溯扣回”政策。招商银行2023年追索扣回4415人绩效薪酬4329万元,人均1万元;2022年追回2876人5824万元,人均2万元。”反向讨薪”规模上亿,直指高管短期冒险行为引发的风险损失。

原因很简单:金融业赚钱变难了。 净息差收窄、房地产低迷拖累业绩,22家A股上市银行中13家营收负增长。但更深层的原因,是高层对金融业的”削峰填谷”——缩小行业与社会平均收入的差距,让金融回归服务实体的本质。

二、高层为何拿金融业”开刀”?两大核心逻辑

1. 收入差距过大,挤压实体经济

权威数据显示,2018-2021年金融业平均薪酬是制造业的2.35倍、其他行业的1.69倍;证券业更是制造业的3.76倍。中国金融业增加值占GDP近8%,远超OECD国家4.8%的平均水平。资源过度向金融业倾斜,导致”脱实向虚”——钱在金融体系内空转,实体企业却融资难、融资贵。

国家的态度很明确: 金融必须”做好配角”,盈利要让位于服务功能。就像互联网行业从”野蛮生长”到”互联互通”一样,金融业也要告别暴利时代。

2. 反腐与破除特权,金融成”重点关照对象”

去年中央纪委发文16次点名金融,直指”金融精英论””唯金钱论”等错误思想。金融行业长期被视为”政商旋转门”的温床,富二代、官二代扎堆,年薪动辄百万千万。张雪峰曾直言:”穷人家孩子慎报金融,人脉资源比能力更重要。”

降薪反腐双管齐下,目标就是打破特权垄断,让金融业从”精英游戏”变成普通行业。

三、金融从业者:从”金领”到”金融民工”的阵痛

尽管薪酬腰斩,但金融业仍是工薪族眼中的”天花板”。招商银行人均年薪60万,相当于普通打工人6-7年的收入。然而,行业内部分化严重——高管与基层员工收入差距悬殊,多数人不过是”被平均”的分母。

更严峻的是,头部高校商科生正面临就业寒冬。过去”进银行=铁饭碗”的认知被打破,券商、基金裁员潮蔓延,”金融精英”的光环逐渐褪色。一位北大金融硕士毕业生感慨:”投了上百份简历,回音寥寥,连曾经看不上的小公司都开始挑学历背景。”

四、金融业未来:价值创造与薪酬匹配的终极拷问

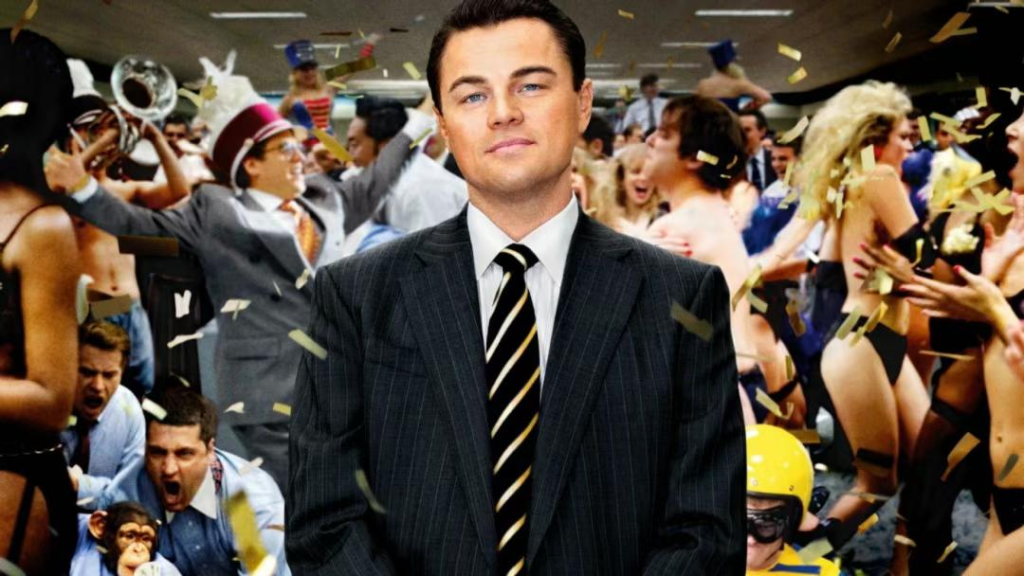

金融业的高薪是否合理?这个问题全球都在争论。美国”占领华尔街运动”、电影《华尔街之狼》揭露的纸醉金迷,本质都是对金融”脱实向虚”的愤怒。

中国金融业正经历一场深刻的变革:

- 短期阵痛: 降薪裁员、绩效追溯、反腐高压;

- 长期重构: 薪酬体系与风险责任挂钩,薪酬水平与社会平均靠拢;

- 功能回归: 从”赚快钱”转向支持科技创新、制造业升级。

金融业的”去精英化”才刚刚开始。 当”金融精英”成为历史名词,或许正是行业健康发展的新起点——毕竟,一个靠特权躺赚的行业,永远配不上”精英”二字。