引子:点亮芯片的那一夜

2024年初春的北京,中关村一间30平米的办公室里,清微智能的工程师们围着一台调试设备屏息等待。当TX81芯片首次亮起的瞬间,欢呼声与眼泪交织——这颗由中国团队自主研发的动态可重构芯片(RPU),不仅突破了传统芯片的物理极限,更成为中国AI算力”换道超车”的关键钥匙。CEO王博与团队举杯相庆,53度的茅台混着激动的泪水,见证了中国科技史上一个里程碑时刻。

一、破局:当摩尔定律撞上中国算力困局

过去数十年,全球芯片产业依赖制程工艺的”摩尔定律”迭代,但当芯片制程逼近物理极限,AI算力需求却呈指数级爆发。海外巨头凭借GPU架构垄断市场,中国被迫在”高价买算力”与”技术卡脖子”间艰难抉择。

清微智能的解决方案堪称”颠覆式创新”:

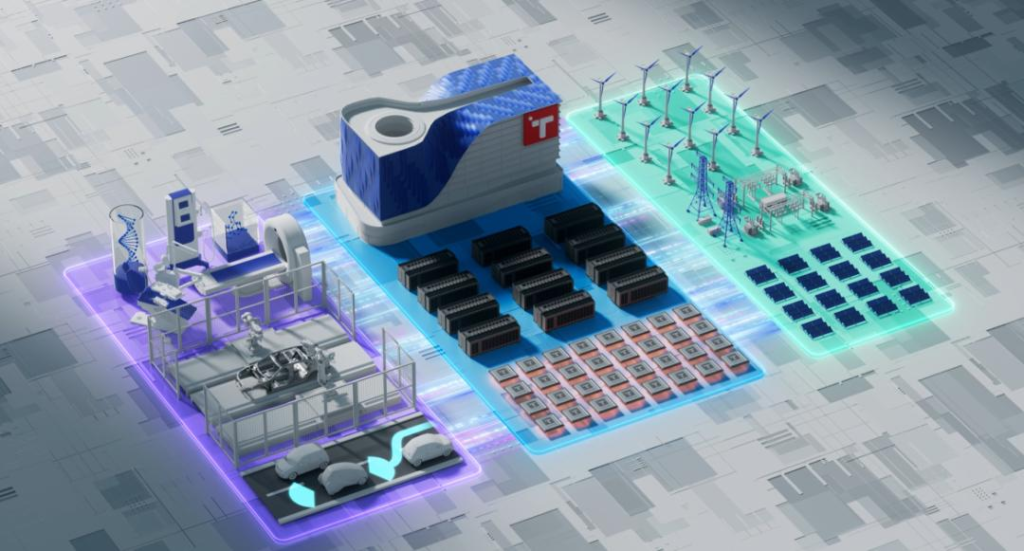

- 动态可重构架构:TX81芯片如同”变形金刚”,可根据语音、图像、大模型等任务动态调整计算单元,算力利用率提升300%以上;

- 高性价比突围:成熟制程工艺+原创架构,性能媲美国际巨头7nm芯片,成本却降低50%;

- 全栈自主可控:从芯片设计到C2C算力网格通信协议,全产业链技术均握在中国人手中。

“这就像给中国算力装上了’中国芯’。”王博比喻道,”别人在修高速公路,我们直接造了磁悬浮。”

二、突围:创业团队的”车库精神”与珠峰北坡之战

清微的崛起之路堪称一部中国科技创业史诗:

- 从”朋友圈灵光一闪”到”孤注一掷创业”:2018年,王博在清华园偶遇尹首一教授的可重构芯片技术,毅然放弃上市公司高管职位,押上全部身家创立清微;

- “鸽子笼”里的星辰大海:初创团队蜗居在中关村30平米办公室,用淘宝拼装的桌椅搭建”战壕”,深夜调试时靠泡面充饥;

- 流片成功的”肾上腺素之夜”:历经18个月、上千次仿真验证,芯片首次点亮时,工程师们用茅台浇灌喜悦,却不知背后是Tom等技术骨干带病攻关、连续数月无休的代价。

“最难的是从0到1的孤独。”CTO欧阳鹏回忆,”当国际同行用成熟方案迭代时,我们连错误答案都没有参考——每行代码都是自己写的。”

三、超越:从”国产替代”到”标准制定者”

清微的野心不止于替代:

- 技术标准输出:C2C网格直连技术已成为国内算力集群通信新范式,被多家云厂商采用;

- 生态联盟崛起:与清华系智谱AI深度合作,打造”软硬一体”的国产AI解决方案;

- 全球商业化落地:2025年,TX81芯片已部署于多个千卡级算力中心,服务大模型训练需求。

“我们要做的不是第二个英伟达,而是定义下一代计算规则的中国企业。”王博的野心背后,是清微第二代芯片TX82的研发已进入冲刺阶段,目标2026年实现性能翻倍。

四、启示:中国科技突围的”清微模式”

清微的故事揭示了中国科技产业升级的三重逻辑:

- 换道超车思维:在GPU赛道外开辟可重构架构新路径;

- 产学研深度融合:清华大学十年基础研究+产业团队工程化落地;

- 市场化驱动创新:以客户需求倒逼技术迭代,避免”实验室玩具”陷阱。

正如半导体行业分析师李明所言:”清微证明了’中国创新’不仅能追平国际水平,更能创造新的游戏规则。”

结语:永不熄灭的”芯片之火”

当记者问及成功秘诀,王博指向办公室墙上的一幅字:”犯其至难而图其至远”。从53度茅台泪崩夜到全球首款RPU芯片量产,清微智能用六年时间书写了一段中国科技”换道超车”的传奇。而TX81芯片亮起的那一束光,或许正是中国AI产业破晓的曙光。