最近,美国联邦贸易委员会(FTC)批准宏盟集团(Omnicom)与 IPG(Interpublic Group)合并,让全球最大广告控股集团花落美国。在全球六大广告集团中,美国占两席,日本有电通,英国有 WPP,法国有阳狮和哈瓦斯。而德国最大的独立持股广告集团 Serviceplan,2024 年营收仅约 8.65 亿美元,与 WPP 的 189 亿美元相比,只是零头。据 Statista 统计,2024 年德国广告业规模达 273 亿美元,全球排名第五,领先法国,可为何作为欧洲最大经济体的德国,却没有诞生全球性广告集团?

全球广告集团的崛起之路

20 世纪七八十年代,英国的 Saatchi&Saatchi(盛世长城)开启 “买买买” 扩张模式。1982 年,它以 5700 万美元收购美国第 14 大广告公司 Compton Advertising;1986 年,又斥资 4.5 亿美元拿下 Ted Bates,登上全球广告代理榜首,后于 2000 年被法国阳狮集团收购。当时负责财务的马丁・索雷尔(苏铭天)设计的 “部分现金 + 长期 earn – out” 并购模型,助力公司四年内营收增长超十倍。这段经历让苏铭天意识到,大型广告网络可通过高杠杆快速整合,且收购能创造估值。

1986 年,苏铭天离开盛世长城,以 67.6 万美元收购 WPP 借壳上市。次年 6 月,他以 5.66 亿美元敌意要约收购百年老店 JWT,资金部分靠伦敦配股,部分来自银团借款及备用信贷线。1989 年收购奥美时,他先在二级市场扫货,再抛出 “现金+换股” 方案,资金多源于银团贷款和美国 junk bond 市场。这种金融手段吞并创意文化的做法,遭美国广告业反感,奥美创始人 David Ogilvy 就曾痛斥苏铭天。

资本土壤:英美宽松,德国严苛

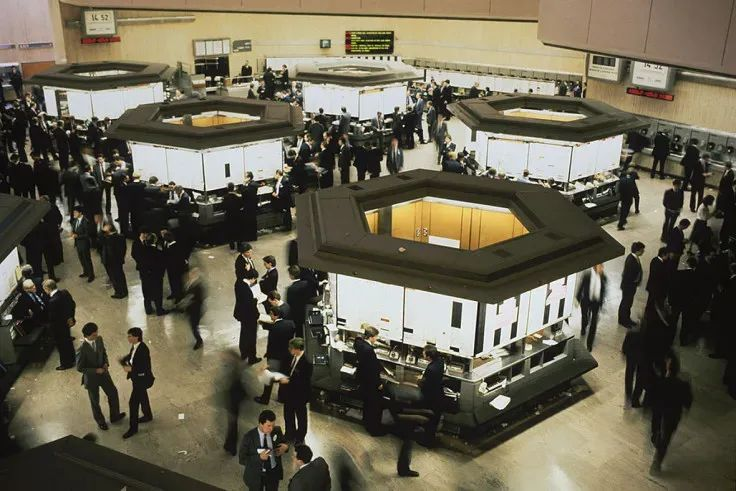

很多媒体关注苏铭天的发家史,却少有人探究 WPP 资金的来源。1986 年 10 月 27 日,伦敦证券交易所 “Big Bang” 大爆炸,固定佣金取消、外资券商放行等一系列改革,使资金和交易量暴增。英国央行季报显示,80 年代后期国际银团贷款中并购贷款占比约 80%,伦敦成为 “全球并购提款机”。同时,美国高收益债市场为 LBO 杠杆并购提供弹药。苏铭天利用伦敦贷款和纽约债券,以低成本、低稀释、高杠杆融资,成功收购 JWT 和奥美。可见,英国资本制度为广告集团并购扩张创造了条件。

在传统英美法律下,同业控股并购相对宽松,银行看重现金流折现,“买品牌、买客户” 的轻资产 LBO 合法且易获贷款。而德国情况不同,20 世纪 80 – 90 年代,全球 LBO 杠杆并购热潮中,德国境内主要是本土企业重组案例,大规模公开 LBO 几乎未出现。历史上,德国工业化晚于英国,资本市场不发达,银行主导企业融资。20 世纪 90 年代,德国企业约 60% 外部融资来自银行贷款,股票发行仅占约 5%;同期英国大型企业多通过资本市场直接融资。德国股票市场规模小、流动性差,上市公司数量有限,许多大企业近年才上市或仍为私有。

在银行主导下,德国银行资本与产业资本融合,通过持股、人事参与等介入企业经营,形成 “主持银行(hausbank)” 模式。银行倾向为有形资产融资,广告公司的创意和人力资本等无形资产难获传统银行支持。且德国企业双层董事会制度下,决策相对缓慢,与广告业快速决策、灵活应变的需求矛盾。相比之下,英美公司单一董事会结构利于企业快速捕捉市场机会、实现并购扩张。若苏铭天在德国,用 LBO 收购奥美,大概率会被银行视为疯子。

市场需求:德国企业重产品,轻广告

从市场端看,德国特色企业 Mittelstand 对广告业发展影响显著。Mittelstand 多为家族企业,拥有专精技术,根植于区域,可追溯至中世纪德国众多小邦国的工匠传统和商会体系。不同区域发展出独特产业,如巴伐利亚的钟表与玻璃工艺、黑森的机械设备制造等。这些企业贡献了德国约 52% – 56.5% 的经济增加值和 59% – 62% 的就业,是德国经济支柱。

Mittelstand 企业通常专注细分市场,是 “隐形冠军”,但它们市场竞争不充分,利润靠产品性能而非品牌溢价,对综合广告推广需求低。多数此类企业设内部营销部门,而非外包业务,导致德国本土难孕育大型广告集团。世界广告主联合会 2023 年底调查显示,德国 66% 跨国企业有内部创意或媒介部门,21% 正在筹建。HTW 大学和 TNS 机构调查表明,德国企业市场营销费用占总销售额比例仅 1 – 1.8%,低于英美企业。这种产业生态限制了广告业市场空间,使本土广告公司难通过服务大型客户实现规模扩张。

德国广告公司地域布局分散,2009 年约有 36600 家,到 2023 年降至 23300 家,多数规模小,服务半径不出所在州。与纽约、伦敦广告公司高度集中不同,德国广告公司分散在汉堡、杜塞尔多夫等众多城市,虽便于贴身服务,但削弱了人才交流和知识外溢,不利于形成规模经济。

产业政策:德国重制造,轻广告

德国产业政策传统聚焦重工业、机械制造和化学工业等实体经济。自 19 世纪起,这种 “工业优先” 战略塑造了产业结构,决定了资源分配顺序,广告业作为服务业,未获重点支持。法国 1993 年推动 “文化例外” 政策,对创意服务实施配额、补贴与税惠,为阳狮、哈瓦斯等创造有利环境;英国将创意产业作为战略重点,通过税收优惠等支持广告业。

联合国贸发会《2024 世界投资报告》显示,全球前 100 大非金融跨国企业中,美国企业多为科技、能源等轻资产型,靠知识产权全球复制;法国以奢侈品和能源航空为主;德国则几乎全是重资产制造企业,如大众、奔驰等靠海外整车厂扩张,国际化注重产品和技术推广,品牌营销优先级低,很多项目围绕工业展会等,而非大规模大众营销。相比之下,英美跨国公司国际化伴随全球品牌建设需求,为广告集团发展提供商业基础。

法律制约:反垄断与隐私法的双重枷锁

德国法律传统从反垄断和隐私法两方面制约广告业发展。在反垄断方面,德国《反对限制竞争法》与英美法系不同,对同行业合作协议相对宽容,只要监管认定能提高效率或稳定就业就可能获批,这导致德国历史上钢铁、化工等企业通过行业配额等形成横向联盟。而英美严禁竞争对手结成价格同盟,但对持股并购更宽松,促使英美广告代理形成控股集团。在德国,家族广告所通过松散联盟就能服务客户,无需归入同一母公司,监管也认可。

隐私保护层面,德国数字广告面临严格限制。GDPR 同意原则下,用户必须主动点击同意 Cookie,德国还将此写入国家法律,违反将面临高额处罚。德国数据保护当局主动执法,使网站 Cookie 拒绝率高,可用于广告投放的数据量下滑,精准投放受限。欧盟《数字服务法案》实施后,德国对大型平台算法严格审查,若违规使用敏感数据精准投放,最高罚款可达全球营收的 6%。2019 年,德国联邦反垄断局认定 Facebook 滥用市场支配地位,强制其征得德国用户 “主动同意”,禁止强行合并用户数据。这种 “隐私 + 反垄断” 双管齐下的监管,提升了大平台违规成本,限制了跨站定向广告,既让国际广告集团难以在德国市场获取规模溢价,也阻碍了本土小型代理靠整合流量做大。

综上,德国广告业受独特产业生态影响,在资本路径、市场需求、产业政策和法律环境等方面与英美等国不同,形成了 “小而精、分散而稳” 的格局,适应了本土企业需求。而英美法广告集团全球扩张得益于资本市场和并购导向体系。德国虽未诞生全球性广告集团,但这种模式也体现了服务业注重质量和客户信任的本质,不失为另一种成熟发展路径。