今天想和大家聊一个看似简单却至关重要的话题——新生儿的“第一抱”。

你有没有听过老一辈人说“谁第一个抱娃,娃就像谁”?虽然这话听起来像迷信,但作为一名科学育儿的妈妈,我专门咨询了医生朋友,得到的答案让我瞬间清醒:

“新生儿的免疫力几乎为零,如果第一个抱孩子的人携带病菌、情绪激动或动作不当,很可能给孩子带来健康风险甚至意外伤害。”

是的,“第一抱”绝不是简单的仪式感,而是关乎宝宝健康和安全的重要环节!今天,我们就来聊聊:哪3类人绝对不能当宝宝的“第一抱”?谁才是最适合的人选?

第一类:身体不适或携带病菌的人

再亲也别让抱!

案例:去年某医院新生儿科接诊了一个出生仅2天的宝宝,因低烧、呼吸急促被送进监护室。医生排查后发现,罪魁祸首竟是孩子的外公——他当时感冒未愈,却坚持要第一个抱外孙,结果病毒通过飞沫传染给了宝宝。

为什么危险?

- 新生儿免疫力几乎为零:出生后6个月内,宝宝主要靠母体抗体和母乳中的免疫球蛋白保护,但对外界病菌的抵抗力极弱。

- 成人眼中的“小病”可能是宝宝的“大病”:比如感冒、口腔疱疹(亲吻可能传染疱疹病毒)、皮肤感染(如金黄色葡萄球菌)等,对成人只是小问题,对新生儿却可能引发肺炎、败血症等严重后果。

医生建议:

- 近期感冒、发烧、咳嗽的人,无论多亲,都别靠近新生儿!

- 有慢性传染病(如乙肝、幽门螺杆菌)的人,即使无症状,也应避免亲密接触。

- 从医院、公共场所回家的人,必须先洗手、换衣服再抱娃。

第二类:粗心大意或动作不熟练的人

别让“爱”变成“伤害”!

朋友家的老公就是个反面教材:宝宝出生时,他激动得手抖,接过孩子时差点让娃的头磕到床边。护士当场吓出一身冷汗——新生儿的头部占体重1/4,颈部肌肉无力,颅骨柔软,囟门未闭合,一旦磕碰或摇晃过度,轻则脑震荡,重则颅内出血!

危险动作黑名单:

- 不托住头颈部:突然低头或抬头可能伤到颈椎。

- 剧烈摇晃:哄娃时习惯性摇晃,可能引发“婴儿摇晃综合征”(脑损伤甚至死亡)。

- 抱娃时分心:比如一边抱娃一边看手机,容易失手摔落。

谁容易“踩雷”?

- 从未抱过新生儿的爸爸/爷爷(热情有余,经验不足);

- 性格急躁、动作毛躁的亲友;

- 醉酒或过度疲劳的人(反应迟钝,容易失手)。

第三类:情绪过于激动或不稳定的人

宝宝比你想象的更敏感!

新生儿虽然不会说话,但他们对环境的变化极度敏感:

- 高分贝声音(比如亲友围观的喧哗)会让宝宝心率飙升、应激哭闹;

- 突然的动作(比如高举娃拍照)可能引发惊吓反射;

- 过度亲吻或触摸:成人唾液中的病菌、化妆品残留都可能危害宝宝。

真实案例:

一位宝妈曾吐槽,宝宝出生当天,婆婆兴奋地边哭边喊“我的大孙子啊”,结果孩子被吓得哇哇大哭,后续几天都特别易惊跳,连睡觉都不安稳。

谁才是“第一抱”的理想人选?

符合以下条件的人优先:

- 妈妈本人:产后若体力允许,妈妈的怀抱最能给宝宝安全感(肌肤接触还能促进泌乳)。

- 冷静细心的爸爸:提前学习正确抱姿(一手托头颈、一手托臀),情绪稳定。

- 专业医护人员:如果家人都不符合条件,不如让护士帮忙抱到妈妈身边。

关键原则:

- 干净:洗手、换干净衣服,摘掉首饰(避免划伤宝宝)。

- 健康:无传染病、无呼吸道症状。

- 温柔:动作轻缓,避免大声说话或突然移动。

我曾见过一位妈妈,为了不让感冒的婆婆抱娃,硬顶着“不孝”的骂名坚持原则。她说:“亲情不是用妥协换来的,真正的爱是保护,不是满足私心。”

请记住:

- 产房不是“亲友见面会”,别让太多人围观宝宝。

- 如果亲友不符合条件,直接说“不”!可以用医生当“挡箭牌”:“医生说孩子现在只能妈妈抱,不好意思啊~”

- 提前和家人沟通,科普科学知识,避免产后争执。

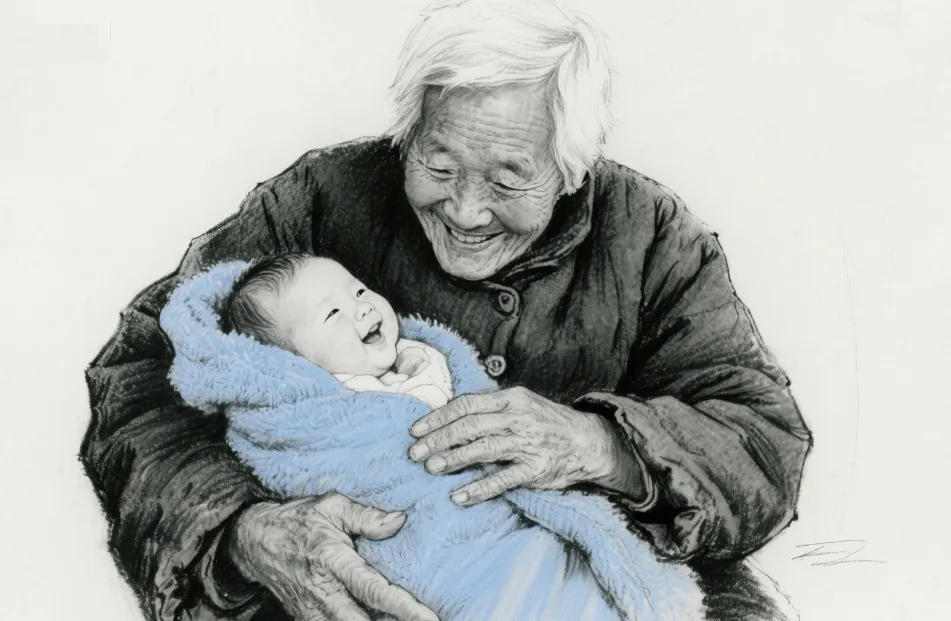

宝宝的“第一抱”,是他对世界的初体验。 我们无法替孩子挡住所有风险,但至少可以从第一步开始,给他最安全的怀抱。

你是如何看待“第一抱”的?你家娃的第一抱是谁? 欢迎在评论区分享经验!