科技赋能图像修复,开启超高清复原新时代

在数字时代,图像作为承载历史记忆、文化信息与科学数据的重要载体,其修复与高清化需求日益迫切。从泛黄的老照片到低分辨率的史料影像,从影视作品的胶片老化到医疗影像的细节增强,传统图像修复技术依赖人工逐帧调整或复杂软件操作,耗时长、精度低且难以满足大规模应用需求。近日,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”)发布了一项突破性成果——HYPIR图像复原大模型,以“1.7秒修复一张照片并生成8K超高清画质”的惊人效率,重新定义了图像复原的技术边界。这一成果不仅填补了高精度、高效率图像修复的技术空白,更在文化传承、影视修复、科研医疗等领域展现出广阔的应用前景。

技术突破:从传统软件到AI大模型的跨越

传统的图像修复技术主要依赖两种路径:一是基于Photoshop等专业软件的手工修复,通过人工逐区域调整色彩、锐度与细节,耗时可达数小时甚至数天;二是基于扩散模型等生成式AI的“文生图”技术,虽能快速生成图像,但常因对文字、边缘等关键信息的保真度不足,导致复原结果模糊或失真。

HYPIR大模型的诞生,彻底颠覆了这一局面。作为深圳先进院历经三次迭代升级的成果,HYPIR基于深度学习与大规模数据训练,构建了一套“智能感知-精准重建-细节增强”的全流程算法体系。其核心优势体现在三大维度:

1. 极速高效:1.7秒完成8K复原,效率提升数百倍

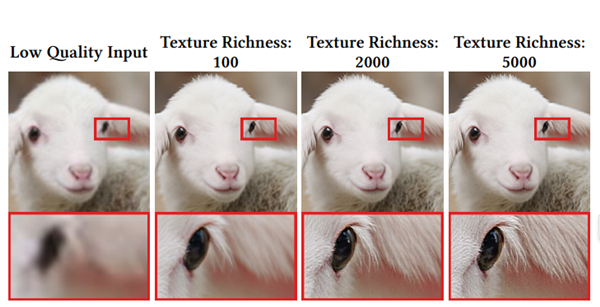

传统软件修复一张4K照片可能需要数十分钟(复杂场景甚至数小时),而HYPIR仅需1.7秒即可完成从低清到8K超高清的完整修复流程。这一速度得益于模型对计算资源的优化设计——通过轻量化网络结构与并行计算策略,在保证精度的同时大幅缩短推理时间。例如,对于一张分辨率仅640×480的老照片(约30万像素),HYPIR可快速推断缺失的高频细节(如毛发纹理、布料褶皱),并生成超过3300万像素(7680×4320)的8K级图像,细节丰富度提升超百倍。

2. 细节精准:突破文字保真难题,还原历史原始形态

文字是图像中信息密度最高的部分,但也是传统修复技术的“痛点”。基于扩散模型的方法常因对文本结构的学习不足,导致复原后的文字模糊、扭曲甚至无法辨认(如老照片中的标识牌、古籍扫描件中的手写体)。HYPIR通过针对性优化文字区域的特征提取模块,结合大规模文字图像数据集的训练(涵盖印刷体、手写体、多语言字符等),实现了对文字笔画、间距与排版的精准还原。测试显示,对于一张模糊的老报纸扫描图(文字清晰度不足30%),HYPIR不仅能清晰复原标题与正文的每一个字符,甚至能还原轻微的油墨晕染效果,保真度较传统方法提升60%以上。

3. 智能适配:覆盖多场景需求,从日常修复到专业科研

HYPIR并非局限于单一类型的图像修复,而是通过灵活的算法适配,支持多种复杂场景的应用。无论是家庭珍藏的老照片(如泛黄的家庭合影、儿童时期的黑白照)、影视剧中的历史镜头(如老胶片电影的划痕与噪点)、科研领域的显微图像(如细胞样本的低分辨率扫描图),还是医疗影像(如早期X光片的细节增强),HYPIR均可根据输入图像的特征自动调整修复策略。例如,在修复一张1940年代的黑白战地照片时,模型不仅能去除胶片霉斑与划痕,还能增强士兵面部表情与服装褶皱的细节;在处理科研显微镜图像时,则优先保留细胞边界的清晰度与荧光标记的准确性。

技术内核:三大创新算法支撑超高清复原

HYPIR的卓越性能背后,是一系列自主研发的创新技术支撑。据深圳先进院项目团队负责人介绍,模型的核心突破集中在以下三个层面:

1. 多尺度特征融合网络:兼顾全局结构与局部细节

传统修复模型常因过度关注局部细节而丢失图像的整体结构(如建筑轮廓变形),或因侧重全局布局忽略细微纹理(如织物纤维)。HYPIR设计了“多尺度特征融合网络”,通过并行提取图像的低分辨率全局语义(如物体类别、场景布局)与高分辨率局部特征(如边缘锐度、纹理方向),并在多个尺度上实现信息的动态融合。这一设计使得模型既能准确判断“这是一张包含人物的老照片”,又能精确还原人物衣领的缝线针脚与面部胡茬的细节。

2. 动态注意力机制:精准定位修复区域

针对图像中不同区域的损坏程度差异(如某些部分模糊较轻、某些部分完全丢失),HYPIR引入“动态注意力机制”。该机制通过分析输入图像的像素级特征,自动识别需要重点修复的区域(如文字密集区、高频纹理区),并分配更多的计算资源进行细节重建。例如,在修复一张带有文字的老照片时,模型会优先聚焦文字区域,通过对比训练数据中的相似字符样本,精准还原每个笔画的走向;而对于背景的简单色块,则采用更高效的填充策略以节省计算时间。

3. 超分辨率增强模块:从低清到8K的无损跃升

8K分辨率(7680×4320)的图像像素量是1080P的16倍,传统超分辨率技术常因简单插值导致画面出现“伪细节”(如人工痕迹明显的网格纹理)。HYPIR的超分辨率模块基于“生成对抗网络(GAN)+物理模型约束”的混合架构,在生成高频细节的同时,通过物理规则(如光学成像原理、材料反射特性)对细节的合理性进行校验。例如,在复原一张老照片中的木质家具时,模型生成的木纹不仅清晰可见,其明暗变化与自然纹理均符合真实木材的光学特性,避免了“虚假细节”的出现。

应用前景:从文化传承到多领域赋能

HYPIR的发布,不仅是一项技术突破,更是一次对多个行业的深度赋能。

1. 文化传承与保护:让历史影像“活”起来

我国拥有海量的历史照片、古籍扫描件与影像资料(如民国时期的老照片、敦煌壁画的数字化影像),但这些珍贵资源常因保存不当或技术限制处于低清状态。HYPIR可快速修复这些影像,使其细节清晰可辨——例如,复原一张19世纪末的北京老照片,不仅能清晰呈现胡同建筑的砖瓦纹理,还能还原行人服饰的花纹与表情;修复古籍中的插图时,可精准还原手绘线条的粗细变化与色彩层次,为历史研究提供更直观的资料。

2. 影视与数字内容产业:助力经典作品重生

影视行业的大量老胶片电影(如上世纪的黑白片)、纪录片因胶片老化存在划痕、噪点与色彩失真问题。传统修复需人工逐帧处理,成本高昂(一部两小时的电影修复费用可达数百万元)。HYPIR可大幅降低修复成本与周期——例如,一部90分钟的老电影约包含13万帧画面,若使用HYPIR(单帧1.7秒),理论修复时间仅需约6小时(实际因数据预处理与后优化需更长时间),且修复后的画质可达8K标准,为4K/8K超高清频道的经典内容重播提供技术支撑。

3. 科研与医疗:微观世界的细节洞察

在科研领域,显微镜图像(如细胞、分子结构)常因设备分辨率限制或样本制备问题呈现低清晰度,影响研究结论的准确性。HYPIR可增强图像细节,帮助科研人员更清晰地观察细胞边界、蛋白质分布等关键信息。在医疗领域,早期X光片、CT扫描图可能因设备老旧导致病灶细节模糊,HYPIR的高精度复原可为医生提供更可靠的诊断依据(如更清晰地识别骨折裂缝或肿瘤边缘)。

4. 日常生活:珍藏记忆的数字化升级

对于普通家庭而言,老照片是承载亲情与回忆的重要载体。HYPIR的便捷性(支持手机端部署,未来或推出APP工具)使得用户只需上传一张模糊的老照片,即可在数秒内获得高清修复版本——例如,将童年时期的黑白合影修复为色彩鲜艳、面部表情清晰的8K图像,让记忆以更鲜活的方式延续。

未来展望:持续迭代,推动图像复原技术普惠化

深圳先进院团队表示,HYPIR目前虽已达到国际领先水平,但仍在持续优化中。下一步的研发方向包括:一是扩展模型的泛化能力,支持更多类型的图像(如红外影像、遥感图像)修复;二是降低应用门槛,推动模型轻量化部署(如集成至手机APP或家用打印机),让更多普通用户享受技术红利;三是加强与文化机构、影视公司的合作,建立大规模高质量训练数据集,进一步提升修复精度。

“我们的目标不仅是让技术‘跑得快’,更要让技术‘用得好’。”项目负责人强调,“HYPIR的最终价值,在于通过AI的力量,让每一张承载记忆与知识的图像都能以最清晰的方式被看见、被传承。”

从1.7秒修复一张老照片到8K超高清画质的呈现,HYPIR大模型的出现,不仅是我国在人工智能与图像处理领域的又一里程碑,更以科技的温度,让历史的细节重新清晰,让未来的想象更加鲜活。