离谱短信引爆网络:当科技失误遇上极端高温焦虑

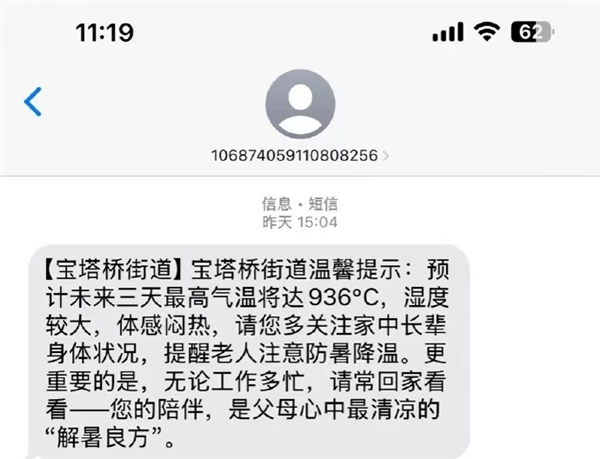

2025年8月中旬,一条”南京宝塔桥街道4444℃高温预警”的短信截图在社交媒体疯狂刷屏。除4444℃外,短信中还赫然罗列着936℃、1834℃、2943℃等突破常识的高温数据,网友戏称”这温度足够让地球变炼丹炉””建议直接发射航天器避暑”。这场看似荒诞的乌龙事件,实则折射出公众对极端天气的高度敏感。

技术流分析:表格操作失误的”蝴蝶效应”

气象专家与IT从业者迅速给出合理解释:这极可能是社区群发通知时,工作人员误将Excel表格中的温度测试数据(或占位符数字)连同居民信息一并发送。由于未仔细核对内容,原本用于内部记录的递增数值(如从936开始每行+1)被直接推送至居民手机。类似”乌龙通知”并非首例——2022年杭州曾出现”明天降雪,积雪深度50厘米”的虚假预警,后证实为系统模板未更新所致。

市民反应两极:幽默化解与深层担忧并存

面对这条堪比”科幻片设定”的短信,超八成网友选择以段子手姿态玩梗:”建议南京直接改名火焰山””孙悟空来了都得喊烫脚””快递小哥取件时要带岩浆防护服”。但也有部分居民担忧:”虽知是失误,但今年高温确实邪门,会不会有更极端情况?”这种情绪背后,是南京连续刷新的高温纪录与民众日益增长的气候危机意识。

现实版”高温战场”:南京正在经历怎样的”烤验”?

尽管4444℃纯属虚构,但南京市气象台的数据显示,这座六朝古都正遭遇近十年来最严峻的高温挑战。自8月15日起,南京已连续四天发布高温预警,其中17日为黄色预警(35℃+),19日升级为橙色预警(37℃+),部分地区地表温度甚至突破60℃。

“热射病”风险攀升:医院急诊量激增30%

江苏省人民医院急诊科主任透露,近日接诊多例户外工作者中暑病例,其中一名建筑工人因长时间暴露在阳光下导致热射病,体温高达42℃,经紧急抢救才脱离危险。”今年中暑患者呈现年轻化趋势,不少外卖骑手、快递员因追求接单量忽视防暑。”数据显示,南京三甲医院日均接诊轻症中暑患者超50例,较往年同期增长约35%。

城市运行承压:电力负荷破纪录,交通隐患凸显

国网南京供电公司数据显示,8月18日全市用电负荷达到1863万千瓦,创历史新高。地铁车厢内实测温度普遍超过34℃,部分早晚高峰线路不得不增加空调频次;交警部门统计,高温导致柏油路面软化,车辆爆胎事故率同比上升20%,夜间路灯故障率也因持续高温攀升。

特殊群体困境:独居老人、户外劳动者的”生存战”

社区工作者反映,辖区内多位八旬老人因不舍得开空调,出现头晕、脱水症状;外卖平台数据显示,下午2 – 4点订单量下降40%,部分骑手自备冰袖、藿香正气水应对酷暑。更令人忧心的是,江边露天游泳人数增多,溺水风险随之上升。

从乌龙到警示:如何构建城市高温韧性体系?

这场”4444℃闹剧”恰逢全球气候异常的大背景。世界气象组织报告显示,2025年可能成为有记录以来最热年份之一,而中国东部地区正成为高温重灾区。对于南京这样的千万级人口城市而言,如何将危机转化为治理契机?

(一)技术层面:精准预警系统的”最后一公里”优化

- 建立多重审核机制:社区通知需设置人工复核环节,重要气象信息应由气象局官方渠道统一发布,并标注数据来源。

- 智能纠错技术应用:推广AI文本校验工具,对明显超出物理常理的数据(如超过太阳表面温度5500℃的数值)自动触发警报。

- 多模态预警覆盖:除短信外,通过电视滚动字幕、地铁广播、社区喇叭等途径传递关键信息,确保老年人等群体接收无障碍。

(二)民生保障:从”避暑硬件”到”人文关怀”升级

- 打造立体降温网络:扩大公共纳凉点范围,在图书馆、商场等场所设置”清凉驿站”,鼓励地铁站夜间开放作为避暑场所。

- 重点人群专项保护:社区网格员每日巡查独居老人,为环卫工、外卖员等户外工作者提供免费饮水点和休息区,推行”高温停工令”实施细则。

- 绿色降温举措:加速推进城市绿化工程,推广屋顶隔热涂料、透水路面等新型材料,减少热岛效应。

(三)公众教育:提升全民气候适应能力

- 科普宣传常态化:通过短视频平台演示中暑急救措施(如”黄金半小时”降温法)、正确使用空调(建议26℃以上兼顾节能与健康)等知识。

- 企业责任强化:要求用人单位严格执行《防暑降温措施管理办法》,高温补贴发放到位,灵活调整户外作业时间。

- 社区自治创新:鼓励居民组建”互助降温小组”,共享风扇、冰块等物资,形成邻里守望网络。

全球视角下的南京启示:人类如何与高温共生?

南京的这场高温风波并非孤例。2024年夏季,欧洲多国气温突破40℃,葡萄牙山火肆虐致数百人死亡;日本东京地铁站内设置”纳凉床”供民众席地而坐;美国加州电网因空调负荷过载险些崩溃。这些案例共同警示:应对气候变化已从环保议题升级为关乎生存安全的紧迫命题。

南京的探索价值

作为中国东部重要中心城市,南京在高温治理中的实践可为同类城市提供参考:其”智慧气象”平台整合了卫星云图、地面传感器等多源数据,预报准确率达92%;”海绵城市”建设使内涝风险降低30%;老旧小区改造中优先加装电梯和通风设施,间接提升夏季居住舒适度。

结语:在”热浪”中寻找城市的温度

当”4444℃”的玩笑逐渐散去,真正需要被铭记的是高温背后每一个真实的困境与努力。无论是气象部门的精准预报、社区的贴心服务,还是普通市民的相互关照,都是构建抗高温韧性城市的关键拼图。正如一位南京网友所言:”我们无法阻止太阳升温,但可以让城市多一份人情味,少一份炙烤的煎熬。”在这场与极端天气的持久战中,科学与人文的双重守护,才是守护城市安全的终极密码。