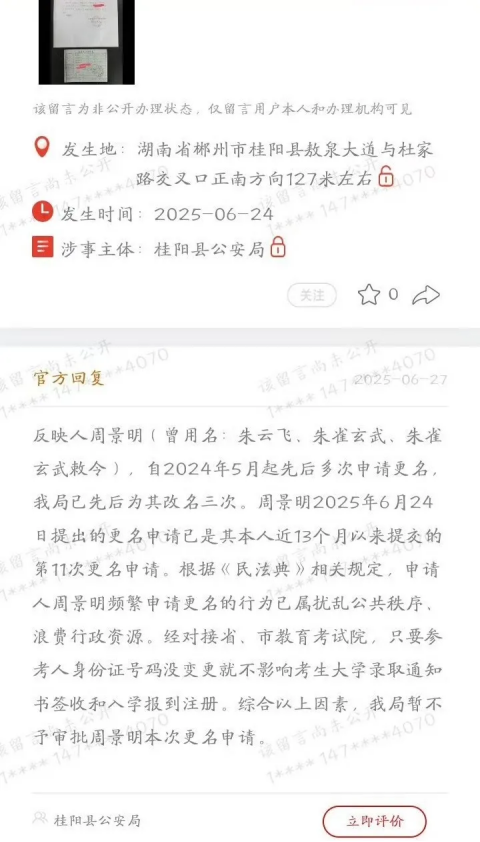

一、11次更名背后的执念:当名字成为唯一的”出名密码”

2025年7月2日,微博用户”朱雀玄武敕令”发布道歉声明:”我以后不再申请改名,希望公众忘了我。”然而不到24小时,他又私信多家媒体:”我没有特长,改名字是唯一的出名手段。”这位24岁的青年用11次更名申请、45天网络狂欢,将自己活成了一个荒诞又真实的符号——名字成了他对抗平庸人生的唯一武器。

从”周天紫薇大帝”到”周黄帝武则天”,再到未通过的48字姓名”周天玉皇大帝”,朱景明的更名清单像一部玄幻小说目录。他向媒体透露,每次改名前都会用”姓名测试软件”打分,原名”朱云飞”只有70分,而”朱雀玄武”能得95分。”名字影响运势”的说法来自一本偶然翻阅的玄学书籍,却成为他执着改名的原始动力。

二、农村技校生的身份焦虑:重名、偏见与”不普通”的执念

朱景明的故事始于一个看似微小的痛点——同村摩托车行老板与他同名。”别人打电话找他,我会被误叫去修摩托车。”这种尴尬在他考入技校后演变为更深的焦虑:”同学们觉得我未来就是进厂拧螺丝的命。”

这种自卑感在互联网时代被放大。去年某次酒后,他随手申请改名”周天紫薇大帝”,意外引发媒体关注。”原来出名这么简单!”他回忆当时的震惊。此后,他像实验产品般不断更名:”朱雀玄武敕令”结合道教文化,”周乔治·华盛顿”试图嫁接东西方符号,甚至用”敕令”强化神秘感。每一次更名都是一次身份重构的尝试,也是对”普通人”标签的暴力撕扯。

三、网络暴力与流量狂欢:一场没有赢家的博弈

走红后的朱景明经历了过山车式的人生体验:

- 正面反馈:村里人见面改口叫”网红”,十几家媒体排队采访;

- 负面暴击:”建议送精神病院”的评论让他躲进网吧三天不敢回家;

- 商业试探:有MCN机构报价5万元打包他的社交账号。

7月2日的道歉声明中,他写道:”我以为被关注就能证明自己有价值。”但反转来得更快——当他说出”改名是唯一手段”时,评论区涌现更尖锐的嘲讽:”终于承认自己是炒作天才了!”这种撕裂感恰恰揭示了当代青年的身份困境:在算法推荐的时代,有些人宁愿被记住是”那个改名狂魔”,也不愿被遗忘成”技校毕业的朱云飞”。

四、改名闹剧背后的社会寓言

朱景明的11次更名像一面棱镜,折射出多重社会议题:

- 姓名权的边界:我国《姓名登记条例》规定公民每年只能改名一次,他的频繁申请已涉嫌滥用行政资源;

- 网络时代的成名经济学:当”审丑流量”成为产业链,极端行为反而容易获得曝光;

- 农村青年的上升焦虑:在技校与工厂构成的二元世界里,”改名”成了最廉价的阶层跨越幻想。

心理学家李松蔚点评:”他用姓名实验逃避现实困境,就像买彩票的人相信下一张一定会中奖。”而朱景明本人则在最新直播中坦言:”现在知道出名不等于快乐,但除了名字,我真的不知道还能卖什么。”

五、未来猜想:当”改名游戏”终结后

截至发稿,朱景明的第12次更名申请尚未提交。他的微博最新动态是一张黑白自拍,配文”想回技校学数控”。或许这个结局早已注定:在用尽所有名字后,他终将面对那个无法改写的真实自我。

但这场闹剧留下了尖锐的提问:如果”朱云飞”从一开始就能被看见,如果农村青年的价值不需要通过猎奇行为证明,这场持续45天的身份突围战是否根本不会发生?