农家乐变”恐怖片”:三朵菌汤撂倒老两口

7月中旬的某个夜晚,四川泸州杜家陷入一场噩梦。68岁的朱仕春和老伴喝下用自家种植蘑菇熬制的汤后,深夜突发上吐下泻、心悸头晕,症状迅速恶化至休克边缘。当儿子杜先生连夜将父母送往西南医科大学附属中医医院时,两位老人已因剧烈呕吐导致低血容量性休克,生命体征微弱。

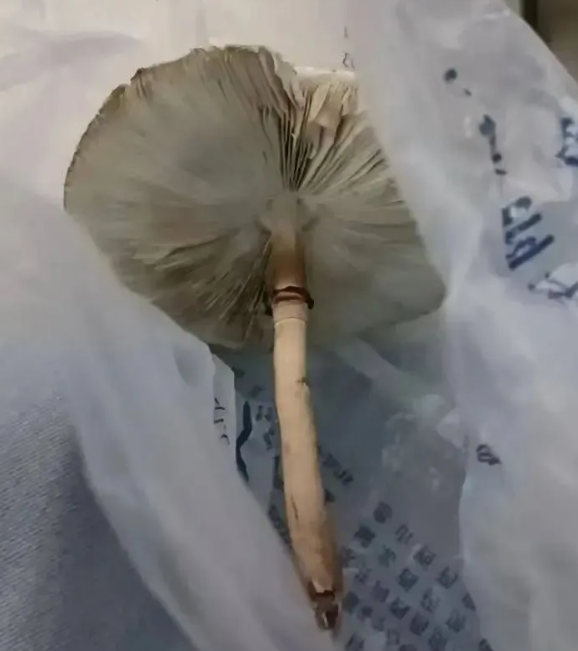

“医生拿着那几朵蘑菇说,这是剧毒的青褶伞!”杜先生回忆道。这种俗称”大青褶伞”的毒蘑菇,正是导致全国多地误食中毒事件的元凶之一。而让朱仕春万万没想到的是,这些要命的”蘑菇”竟是她花9.48元网购的”鸡枞菌种子”种出来的。

短视频里的致富陷阱:9元菌种引发的全民跟风

这场悲剧始于朱仕春刷到的某短视频平台广告。画面里,翠绿的树下冒出肥美鸡枞菌,商家宣称”家庭种植简单易活,十天采收,天然美味”。抱着尝试心态,朱仕春购买了三包标着”家庭蔬菜种子”的黑色颗粒。”包装上连个菌类图示都没有,客服信誓旦旦说是鸡枞菌原种。”

按照商家指导,朱仕春将种子撒在门前大树的腐殖土层。短短十天,四朵灰白色蘑菇破土而出。”看着和视频里有点像,就是伞盖颜色稍浅。”7月11日傍晚,她摘取三朵较大菌体与老伴煲汤,谁料这竟成了致命晚餐。

假种横行的灰色产业链:平台下架难阻疯狂销售

事件曝光后,涉事店铺迅速下架商品链接,但记者调查发现,各大网购平台仍充斥着大量”鸡枞菌种植套装”。某电商平台数据显示,类似商品累计销量超十万单,价格区间从5.9元到上百元不等,包装形式包括密封菌种包、菌棒组合甚至”仿野生培养基”。

这些商品普遍存在三大套路:

- 话术欺诈:使用”100%纯天然””七天出菇””家庭菜园新宠”等诱导性描述;

- 资质造假:90%以上店铺未公示食用菌生产经营许可证;

- 责任规避:多数商品详情页标注”种植风险自担””不建议食用”等免责声明,却仍在主图显著位置展示烹饪效果图。

更令人担忧的是,部分商家公然宣称:”自家培育的改良品种,比野生更安全。”而据四川省农科院专家检测,此类”改良种”多为平菇、姬菇的菌丝体残次品,或是混杂有毒孢子的土壤提取物。

专家揭穿世纪骗局:鸡枞菌人工种植仍是世界难题

“目前全球范围内,鸡枞菌(学名:Termitomyces albuminosus)尚无商业化人工栽培成功的案例。”四川省食用菌研究所研究员李小林明确指出,这种与白蚁共生的特殊菌类,其生长依赖白蚁巢穴特有的微生物环境,”实验室环境下尚未突破菌丝体稳定培育阶段,更遑论家庭种植。”

李小林团队通过显微分析发现,市售”鸡枞菌种”主要成分为:

- 廉价菌种冒充:占比约45%,多为平菇、香菇等常见食用菌破碎菌丝;

- 野生毒菌孢子:占比30%,包含大青褶伞、鹅膏菌等高危品种;

- 不明混合物:剩余25%为普通腐殖土或植物残渣。

“消费者误以为长出的蘑菇与图片相似即可食用,但许多毒蘑菇与可食用菌形态极为接近。”李小林特别提醒,青褶伞与鸡枞菌均属伞菌目,但前者含胃肠道刺激物,误食后6 – 12小时会出现剧烈腹泻,严重者可引发多器官衰竭。

维权困局:从平台推诿到跨省追责

事件发生后,涉事商家仅同意退还9.48元货款,对医疗费用避而不谈。杜先生辗转联系到河南省信阳市潢川县市场监管部门,却被告知:”注册公司法定代表人声称从未销售过菌种产品。”更荒诞的是,该企业年报显示其经营范围仅为”初级农产品销售”。

法律专家指出,此类案件暴露多重监管漏洞:

- 平台责任缺失:电商平台未履行《电子商务法》规定的商品审核义务,纵容虚假宣传商品泛滥;

- 跨区域执法难:商家注册地与实际经营地分离,地方监管部门存在管辖推诿;

- 消费者举证困难:多数中毒者无法保留完整购买记录及菌种包装,鉴定成本高昂。

四川纵目律师事务所张柄尧律师表示:”若商家明知菌种有毒仍宣称可食用,可能构成’以危险方法危害公共安全罪’;若造成死亡后果,将面临十年以上有期徒刑乃至死刑。”

安全警示:野生菌类”三不原则”必须牢记

针对频发的菌类中毒事件,卫生健康部门再次强调:

- 不轻信网络种养:切勿尝试网购不明菌种,鸡枞菌、松茸等高等级野生菌目前无法家庭种植;

- 不采食野生蘑菇:我国每年因误食毒蘑菇死亡人数超百人,”颜色鲜艳才有毒”等民间传言不可靠;

- 不盲目自救:中毒后应立即催吐并保留剩余蘑菇样本,尽快前往具备血液净化能力的三甲医院救治。

监管升级迫在眉睫

此次事件已引起国家市场监管总局关注。据悉,相关部门拟出台《网络食用菌销售管理办法》,要求:

- 强制商家提供菌种鉴定证书;

- 建立”黑名单”制度严惩违法经营者;

- 推动电商平台建立AI识别系统,拦截可疑商品链接。

在这个”万物皆可网购”的时代,一包9.48元的菌种不仅摧毁了一个家庭的安宁,更揭开了网络消费安全的冰山一角。当致富神话遇上科学底线,唯有强化法治监管、提升公众认知,才能避免更多人成为”舌尖上的赌徒”。