肥胖危机加剧,极重度患者面临多重健康威胁

近年来,全球肥胖人群结构发生显著变化,轻中度肥胖比例下降,而重度和极重度肥胖(BMI≥40或≥35且伴严重并发症)患者数量激增。这类人群不仅面临更高的心脑血管疾病、代谢综合征和肿瘤风险,还可能因内脏脂肪过度堆积、睡眠呼吸暂停等问题危及生命。如案例中的苏女士(BMI 55,伴19种并发症),其夜间血氧饱和度一度跌破70%,随时可能猝死。如何帮助重度肥胖者安全减重?我国已形成”基础治疗-药物治疗-手术干预”三级策略,并探索多学科协作模式,为患者提供个性化、科学化的解决方案。

重度肥胖的危害:不仅仅是体重数字

极重度肥胖(BMI≥50)患者的健康风险呈指数级上升:

- 代谢系统崩溃:内脏脂肪释放炎症因子,导致胰岛素抵抗(糖尿病)、高血脂、脂肪肝,苏女士即同时患有”三高”和慢性肾病。

- 心脑血管危机:肥胖者心梗、中风风险是正常人的3-5倍,睡眠呼吸暂停引发的夜间低氧(如苏女士血氧<70%)可能直接导致猝死。

- 器官功能损害:超重压迫关节引发骨关节炎,腹腔压力增高导致胃食管反流,甚至影响肝肾功能。

专家警示:首都医科大学附属北京友谊医院副院长张忠涛强调,治疗重度肥胖需超越单纯”减重”目标,聚焦并发症控制与长期生存质量改善。

三级干预策略:从生活方式到手术的阶梯选择

我国肥胖症临床治疗采用科学分级的干预体系,根据患者BMI、并发症及减重意愿灵活调整方案。

第一级:生活方式干预——所有患者的基础

即使对极重度肥胖者,生活方式调整仍是基石,但需专业团队定制方案:

- 医学营养治疗:每日热量摄入控制在800-1200大卡(需避免极端节食),采用高蛋白、低碳水、低GI饮食,如苏女士的个性化食谱包含优质蛋白(鸡胸肉、鱼虾)和膳食纤维(燕麦、绿叶菜)。

- 运动处方:以低冲击运动为主,如游泳、坐姿功率车,初期目标为每日活动消耗200-300大卡,逐步提升耐力。

- 心理与睡眠管理:肥胖常伴随抑郁焦虑,需认知行为疗法(CBT)干预;睡眠呼吸暂停患者需使用CPAP呼吸机改善夜间缺氧。

局限性:仅10%-15%的重度肥胖者能通过单纯生活方式减重并维持,多数需联合其他手段。

第二级:药物治疗——辅助突破平台期

适用于BMI≥27且合并并发症,或BMI≥30但生活方式干预无效者。我国已获批的减重药物包括:

- GLP-1受体激动剂(如司美格鲁肽、替尔泊肽):通过抑制食欲、延缓胃排空实现平均减重10%-15%,但需长期注射,费用较高。

- 其他药物:奥利司他(脂肪酶抑制剂)适用于饮食控制不佳者,但可能引起脂溶性维生素缺乏。

注意:药物需在医生监督下使用,定期监测肝肾功能及激素水平。

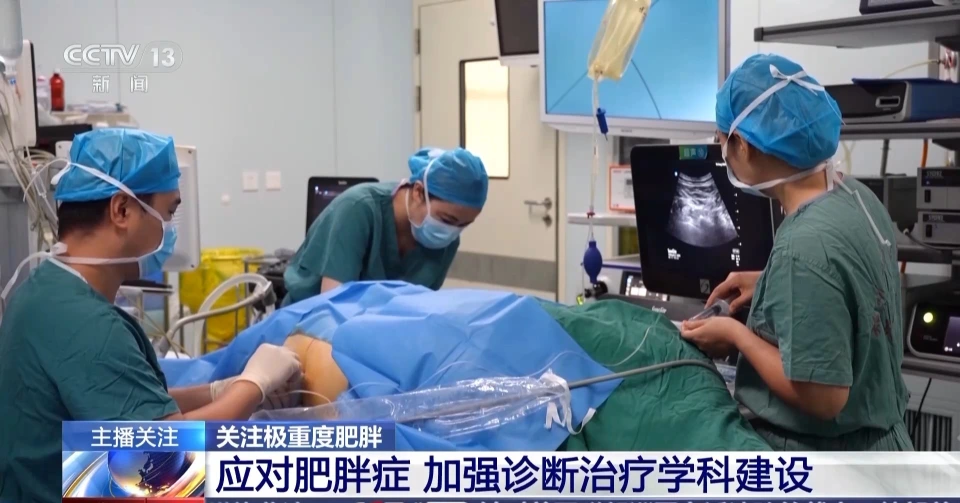

第三级:减重代谢手术——终极解决方案

针对BMI≥37.5(或≥32.5伴严重并发症)且其他方法失败的患者,手术可减重超额体重的70%-80%,并显著改善代谢指标。常见术式:

- 胃旁路术:缩小胃容量并重建消化道,减重效果持久但操作复杂。

- 袖状胃切除术:切除80%胃组织,限制进食量,适合多数极重度肥胖者(如苏女士最终选择此方案)。

术后管理:需终身补充维生素、定期复查,并坚持健康饮食与运动习惯。

多学科协作(MDT):个性化治疗的保障

重度肥胖患者常合并多种疾病,单一科室难以应对。以苏女士为例,郑州市中心医院组建了包含内分泌科(控糖调脂)、减重外科(手术评估)、呼吸科(睡眠监测)、营养科(饮食计划)等10余个科室的团队,制定以下方案:

- 术前优化:通过药物控制血压血糖,使用无创呼吸机改善血氧,降低手术风险。

- 术中精准操作:根据患者腹腔脂肪分布调整切口位置,减少创伤。

- 术后全程管理:营养师指导渐进式饮食恢复,康复科制定运动计划,心理科预防术后情绪问题。

专家建议:未来应推动”肥胖医学”成为独立学科,整合多领域资源,为患者提供全生命周期管理。

患者自我管理:长期坚持的关键

- 设定合理目标:初期以改善并发症(如血压<140/90、空腹血糖<7mmol/L)为主,而非追求快速减重。

- 建立支持系统:加入肥胖患者社群,家属参与饮食监督,避免孤立无援。

- 警惕反弹陷阱:减重后需维持热量赤字(每日比消耗少300-500大卡),并通过力量训练保持肌肉量。

科学减重,重获新生

重度肥胖的治疗是医学与社会共同面临的挑战。从苏女士的案例可见,通过多学科协作、阶梯化干预及患者主动参与,极重度肥胖者仍有机会逆转健康危机。我国正着力完善肥胖症诊疗体系,未来将有更多患者像苏女士一样,通过科学减重重获健康人生。