在这个信息爆炸、情绪敏感的时代,品牌广告早已不再是单纯的商品推介,而是悄然演变成一种公共表达。从桃李面包的 “生活毒打” 言论引发争议,到认养一头牛将打工人比作奶牛招致批评,越来越多的品牌在广告传播中 “翻车”,背后折射出的是品牌对舆论场认知的滞后,以及公众对品牌社会属性期待的提升。当广告成为公共表达的载体,品牌如何在商业诉求与社会情绪间找到平衡,成为不得不面对的时代命题。

从商业传播到公共表达:广告角色的悄然转变

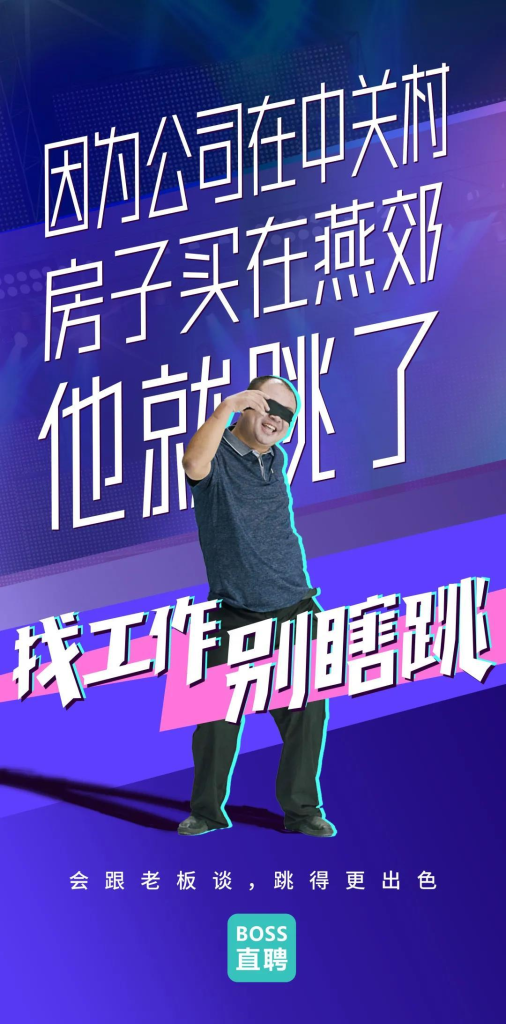

回溯十年前的广告市场,品牌传播的逻辑简单直接:突出产品卖点、强化品牌记忆点即可。那时的广告即便带有调侃、戏谑的元素,也很难上升到公共舆情的层面。比如 BOSS 直聘曾用 “因为公司在中关村,房子买在燕郊,他就跳了” 的双关梗,放在当时只是博眼球的创意,如今却可能因触碰 “通勤焦虑” 的敏感神经引发轩然大波。

这种变化的根源,在于社会情绪的集体转向。当经济上行期的乐观逐渐被下行期的焦虑取代,年轻人面临就业压力、中年人遭遇职场危机,每个人都在生活中积攒着情绪张力。此时,广告不再是孤立的商业信息,而成为公众情绪的 “投射屏”—— 一句看似平常的文案,可能意外戳中某个群体的痛点,瞬间引爆舆论。

品牌广告的 “公共表达化”,还体现在解释权的转移上。过去,”本活动最终解释权归本公司所有” 是广告的标配条款,品牌掌握着绝对的话语主导权;现在,用户通过社交媒体的二次创作、解构与传播,早已夺走了解释权。桃李面包那句 “没饱尝过生活的毒打”,品牌或许只是想玩梗拉近与消费者的距离,却被公众解读为 “对年轻人困境的轻慢”,这种解读偏差直接导致了舆情危机。

品牌失格的本质:角色认知与社会期待的错位

所谓 “品牌失格”,并非指品牌触犯了法律或道德的底线,而是其表达姿态、价值立场与公众对它的身份期待产生了错位。就像一个人在不同场合需要转换说话方式 —— 在朋友聚会时可以插科打诨,在正式场合则需谨言慎行,品牌在不同发展阶段,也理应具备与之匹配的表达逻辑。

品牌的发展大致可分为三个阶段,每个阶段对应的社会期待截然不同:

- 0 到 1 的起量阶段:此时品牌影响力有限,公众对其的期待仅停留在 “产品合格”,表达空间相对宽泛。为了被看见,品牌可以采用极端创意、争议性话术,哪怕被骂也能借流量起量,这是这个阶段的生存逻辑。

- 1 到 10 的成长阶段:当品牌拥有稳定用户和一定市场地位后,公众开始关注其价值观。此时若仍沿用 “靠争议博眼球” 的初级打法,就容易引发反感。认养一头牛将打工人比作奶牛,正是用初级阶段的传播思维应对成长阶段的社会期待,最终陷入 “不尊重劳动者” 的舆论漩涡。

- 10 到 100 的成熟阶段:成为国民品牌后,公众对其的期待已上升到 “社会责任感” 层面。品牌的一言一行都可能影响社会认知,需要在表达中融入对时代的回应,比如农夫山泉 “大自然的搬运工” 传递出的环保理念,便契合了公众对可持续发展的期待。

桃李面包的 “翻车”,恰恰是成长阶段品牌的典型失范:作为市值 90 亿、年营收超 60 亿的行业龙头,它已进入需要谨言慎行的成长后期,但广告仍在用 “情绪挑动” 的初级玩法,这种角色认知的滞后,必然导致 “失格” 的评判。

公共表达时代的品牌生存法则

当广告成为公共表达,品牌需要建立新的传播逻辑,在商业诉求与社会情绪间找到平衡点。这种平衡并非要求品牌刻意迎合或回避争议,而是要在表达中体现对公众情绪的理解与尊重。

首先,建立 “情绪同理心” 机制。品牌在输出任何内容前,都应站在不同群体的视角进行情绪模拟:这句话会不会让某个群体感到被冒犯?这个比喻是否可能引发负面联想?就像梅见酒 “贤婿,你女儿没那么配得上你” 的文案,若提前预判到可能引发的 “性别对立” 争议,或许就能避免舆情危机。

其次,从 “流量思维” 转向 “价值共鸣”。成长阶段的品牌需要明白,真正的传播力不在于争议大小,而在于能否与公众形成价值共识。元气森林用 “0 糖 0 卡” 击中当代人对健康的追求,花西子借 “东方美学” 呼应文化自信,这些成功案例证明,契合社会情绪的正向表达,比争议更能带来持久的品牌认同。

最后,接受 “表达的有限性”。在公共表达的语境下,品牌不可能让所有人满意,与其追求 “绝对正确”,不如保持 “真诚沟通” 的姿态。当广告引发争议时,及时倾听公众反馈、坦诚回应分歧,远比急着删帖道歉更能赢得理解。就像 361 度在 “最快女护士” 事件中,以 “基于双方发展阶段的协商结果” 为由解除合作,既未过度解释引发二次争议,也体现了对公众情绪的尊重。

结语:在公共表达中重塑品牌价值

品牌失格时代的到来,与其说是公众变得苛刻,不如说是商业社会的成熟 —— 当物质需求得到基本满足,人们开始期待品牌承担更多的社会功能,成为价值观的载体。

对品牌而言,这既是挑战也是机遇。那些能精准把握社会情绪、用恰当方式参与公共表达的品牌,将在争议中沉淀信任,成为跨越周期的国民品牌;而那些固守旧有传播逻辑、忽视公众期待的品牌,只会在一次次 “翻车” 中消耗信誉。

广告成为公共表达,本质上是公众对品牌提出了更高的要求:不仅要提供好产品,还要传递好价值;不仅要会做生意,还要会 “说话”。在这个意义上,每一次广告传播都是品牌与社会的对话,而对话的质量,终将决定品牌能走多远。