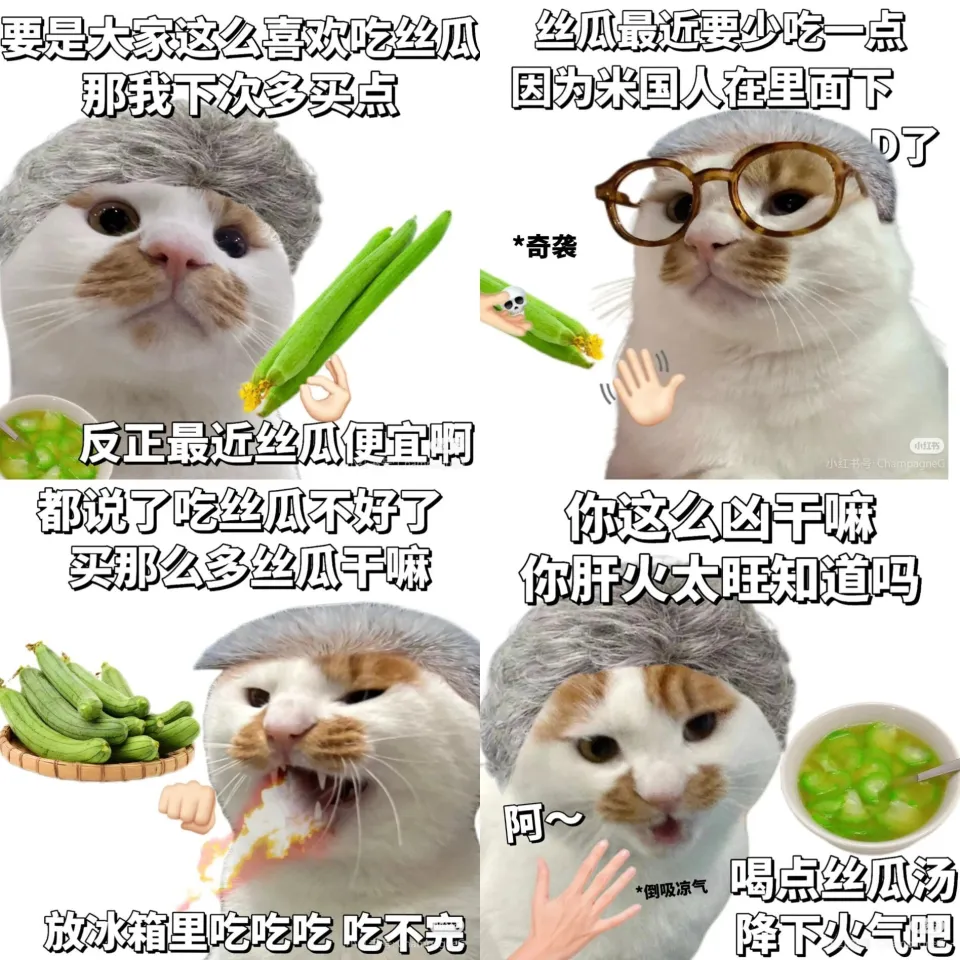

当 “你肝火太旺,喝点丝瓜汤降降火” 这句话成为全网共鸣的流行语时,我们笑着转发的背后,藏着的是无数次想好好说话却终究沉默的叹息。博主 “累子” 镜头里那场饭桌拉锯战,不过是把千万家庭的日常矛盾浓缩成了 30 秒的短剧:长辈的 “奇袭式关心” 撞上晚辈的 “窒息式反抗”,最后在 “你不懂我” 的僵局里两败俱伤。这个夏天爆火的 “丝瓜汤” 梗,与其说是一场网络狂欢,不如说是当代人对情感沟通困境的集体控诉 —— 我们明明活在信息爆炸的时代,却成了最不会好好说话的一代人。

一、饭桌修罗场:中式家庭的 “沟通鬼打墙”

中式饭桌从来都不只是吃饭的地方。它是家长里短的情报站,是价值观交锋的角斗场,更是代际权力博弈的微缩景观。“累子” 视频里的母亲或许没意识到,她端出的那碗丝瓜汤,早已超越了食物本身的意义,成了维护家长权威的 “武器”。当儿子三次拒绝后,她那句 “你这么凶干嘛,肯定是肝火太旺” 的回应,像极了预设好程序的 NPC 台词 —— 不接收到 “顺从” 的指令,就自动触发下一轮情感绑架。

这种 “驴唇不对马嘴” 的对话模式,在中式家庭里有着惊人的相似性。有人总结出长辈的 “传统老四样” 话术:先假意退让 “行行行,我说不过你”,再启动自毁模式 “我这长辈做得太失败了”,接着用孝道施压 “白养你了,说你两句就顶嘴”,最后以退为进 “我不管你了,随便你”。这套组合拳下来,年轻人往往从据理力争变成愧疚妥协,就像网友调侃的 “本来是想讲道理,最后却成了给长辈赔罪”。

更耐人寻味的是,饭桌话题的切换总带着猝不及防的 “奇袭”。前一秒还在聊菜价,下一秒就突袭 “隔壁家孩子考上公务员了”;刚说完天气,突然话锋一转 “你都三十了还不结婚”。这些看似零散的话题,实则是长辈精心编织的 “控制网”。他们像雷达般捕捉着一切能证明 “我是对的” 的信号:抖音专家的养生建议、亲戚的成功案例、甚至国际新闻的边角料,都能被拿来佐证 “你应该听我的”。在这种对话逻辑里,年轻人的真实感受永远排在最后 —— 你的职业规划不如 “铁饭碗” 可靠,你的婚恋观不如 “过来人” 权威,就连你说 “不想喝丝瓜汤”,都成了 “肝火太旺” 的病理症状。

有网友画过一幅漫画:饭桌上的一家人围着圆桌,每个人头顶都飘着不同的对话框 —— 父亲在聊国际局势,母亲在说养生偏方,儿子在想工作报表,女儿在刷考研信息。表面上热热闹闹,实则每个人都在自说自话,像身处平行宇宙的孤岛。这大概就是 “丝瓜汤” 梗最扎心的地方:它不是戏剧夸张,而是无数家庭的日常剪影。

二、奇袭式关心:以爱为名的情感绑架

“你肝火太旺,喝点丝瓜汤” 这句话的精妙之处,在于它用关心的外衣,完成了对他人感受的否定。当年轻人说 “我不想喝”,长辈听到的不是 “个人意愿”,而是 “需要被纠正的错误”;当年轻人表达愤怒,长辈解读的不是 “情绪爆发”,而是 “需要治疗的病症”。这种逻辑闭环,像极了心理学上的 “煤气灯效应”—— 通过不断否定对方的认知,让其怀疑自己的判断,最终失去表达的勇气。

职场上也有类似的 “丝瓜汤”。当你说 “这个方案有问题”,领导可能会说 “你太焦虑了,放松点”;当你提 “工作量太大”,同事或许会讲 “你抗压能力不行,多锻炼锻炼”。这些回应看似在化解矛盾,实则是用 “情绪归因” 逃避真正的问题。就像网友吐槽的:“我只是陈述事实,他们却总觉得我在发泄情绪;我需要解决方案,他们却给我灌心灵鸡汤。”

这种沟通模式的根源,藏在 “为你好” 的执念里。长辈们成长于物质匮乏的年代,习惯了用 “生存逻辑” 替代 “情感需求”—— 冷了要加衣,饿了要吃饭,一切问题都能简化为具体的解决方案。他们不理解为什么 “不想喝丝瓜汤” 需要解释,就像不明白 “稳定的工作” 为什么会让人痛苦。当子女的需求从 “生存保障” 升级为 “自我实现”,他们的关心模式却还停留在上一个时代,于是 “奇袭式关心” 成了唯一的武器。

更隐蔽的动机,是对 “失控感” 的恐惧。当子女从 “需要照顾的孩子” 变成 “有独立思想的成年人”,长辈的权威地位随之动摇。他们劝喝丝瓜汤的执着,本质上是想证明 “我还能影响你”;他们用 “肝火太旺” 定性情绪的习惯,其实是在维护 “我比你懂” 的优越感。就像博主 “累子” 在视频里演的:当 AI 火了就劝孩子 “学 AI”,看到专家说 “考公好” 就逼孩子备考,这些看似跟风的建议,背后是 “不能被时代抛弃” 的焦虑,和 “必须掌控子女人生” 的执念。

最令人无奈的是,这种模式往往会代代相传。小时候被说 “小孩哪有腰” 的孩子,长大后可能会对自己的孩子说 “玩手机玩多了才会头疼”;曾经被否定感受的年轻人,或许会变成用 “我是为你好” 绑架他人的长辈。就像奥斯卡影后凯西・贝茨的经历:母亲坚称她从未在获奖感言里感谢过自己,这个谎言让她愧疚了三十多年。情感否定的伤害,从来都不是一代人的事,而是刻在相处模式里的隐性基因。

三、用发疯对抗沉默:年轻人的沟通突围战

面对 “丝瓜汤式” 的无效沟通,年轻人发明了自己的应对方式。有人用 “我从未阻止我爸考哈佛” 回怼催婚催生,用 “你是不是也肝火旺” 反击长辈的定性,用 “那咋啦” 破解所有道德绑架。这些看似荒诞的回应,其实是用幽默解构权威,用 “发疯” 打破僵局 —— 既然理性沟通无效,不如用对方的逻辑反击,至少能赢得心理上的平等。

玩梗成了情绪出口。当 “丝瓜汤” 从具体的汤品变成 “无效沟通” 的代名词,年轻人终于找到可以共鸣的暗号。在社交平台上,有人分享 “被劝喝丝瓜汤” 的同款经历,有人用表情包调侃 “全家都在给我降肝火”,有人创作段子解构 “奇袭式关心” 的套路。这种集体创作的过程,本质上是在确认 “我不是一个人”—— 原来全国的家庭都有相似的困境,原来我的愤怒和无力是被理解的。

但发疯终究是无奈的权宜之计。当 “喝碗丝瓜汤” 从吐槽变成无差别攻击,当 “那咋啦” 从反抗利器变成敷衍的口头禅,沟通的空间反而被进一步压缩。就像网友担忧的:“我们用梗反击长辈的不理解,最后却变成了新的沟通壁垒。” 年轻人讨厌被贴标签,却在不经意间用标签隔绝了对话;反感长辈的 “奇袭式关心”,自己却陷入了 “对抗式回应” 的怪圈。

真正的破局之道,或许藏在 “丝瓜汤” 的隐喻里 —— 汤本身没有错,错的是 “强行喂汤” 的方式;关心本身没问题,问题在于 “忽视对方感受” 的态度。有位网友分享过一个故事:当母亲又劝喝丝瓜汤时,她没有拒绝也没有顺从,而是说 “妈,我现在不想喝,但你做汤的时候想着我,我挺开心的”。简单的一句话,既承认了母亲的心意,也守住了自己的边界,反而让僵持的关系有了松动的可能。

这大概就是 “丝瓜汤” 梗留给我们的启示:有效沟通的前提,是看见对方的感受,也守住自己的边界。长辈需要明白,“为你好” 的前提是 “尊重你”;年轻人也要理解,父母的 “奇袭式关心” 里,藏着他们那个年代的局限与爱。就像一位心理博主说的:“改变沟通模式很难,但至少可以从停止否定开始 —— 不说‘你错了’,而是说‘我理解你的想法,但我的感受是……’”

当 “丝瓜汤” 的热度褪去,我们真正该记住的,不是那些互怼的段子,而是对 “好好说话” 的渴望。毕竟,没有人真的讨厌丝瓜汤,大家反感的,只是那份以爱为名的绑架;没有人不愿意沟通,我们期待的,不过是被看见、被理解的温暖。或许有一天,饭桌上的对话会变成:“想喝丝瓜汤吗?”“不想喝呢。”“好,那下次做你爱吃的。”—— 这样简单的日常,才是人际关系里最珍贵的风景。