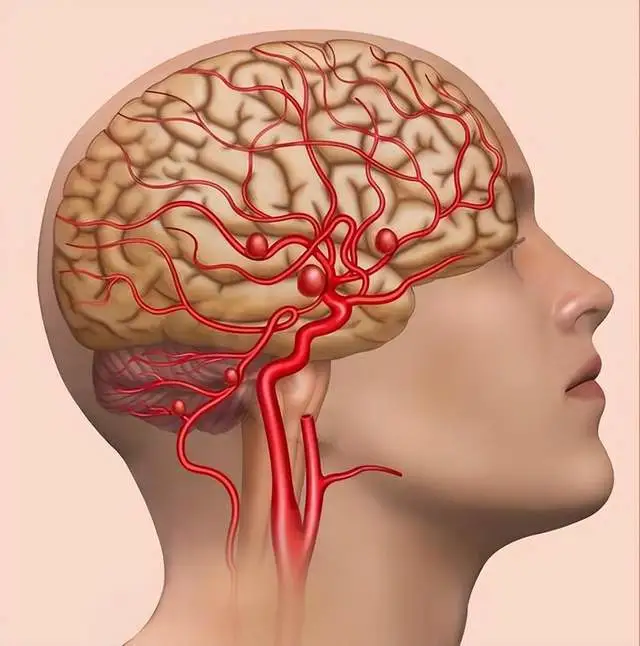

在脑血管疾病的范畴中,脑动脉瘤犹如一颗隐匿的 “不定时炸弹”,时刻威胁着人们的生命健康。许多人听闻 “脑动脉瘤”,常误以为是肿瘤,实则大错特错。它并非肿瘤,而是一种极为危险的血管病变。形象地说,脑动脉血管壁恰似自行车轮胎,正常情况下坚固耐用。可当血管壁中膜层因先天性缺陷,或受后天高血压、动脉硬化、感染等因素侵蚀受损时,局部就如同轮胎出现薄弱鼓包。随着血压起伏和血流持续冲击,这个 “鼓包”—— 脑动脉瘤,便可能在毫无征兆之时突然破裂,引发灾难性后果。

无声威胁,部分预警信号却可寻

多数脑动脉瘤在初期悄无声息,可部分患者在其破裂前,身体会发出关键 “预警信号”,及时捕捉这些信号,或许就能在生死边缘抢得一线生机。

- 警示性头痛,不容忽视的危险信号:动脉瘤破裂前数周或数天,少量 “渗血” 会引发突发性、前所未有的剧烈头痛,这种头痛程度远超普通偏头痛,像一记重锤猛击头部。不过,它通常会很快缓解,也正因如此,常被患者当作普通头痛而忽视。但这恰恰是最重要的预警,一旦出现,务必提高警惕。

- 眼部异常,或是动脉瘤压迫所致:当动脉瘤压迫管理眼球运动的神经,眼部症状便会接踵而至。单侧眼睑下垂,患者会感觉一侧眼皮沉重,无法正常抬起;看东西出现重影(复视),一个物体看成两个;瞳孔散大,对光线反应异常;视力模糊或视野缺损,眼前仿佛有黑影遮挡,视物范围变小。这些眼部症状,都是身体在发出危险警报。

- 局部疼痛,特殊部位疼痛需留意:眼眶后方、前额部等部位的疼痛,也可能是动脉瘤发出的信号。这种局部疼痛并非普通的疲劳或眼部问题导致,而是动脉瘤对周围组织产生压迫或刺激引发的,千万不可掉以轻心。

- 其他神经症状,身体传递的危险信号:面部麻木,感觉面部皮肤像失去知觉,触感迟钝;肢体无力,手脚活动不如往常灵活,拿东西不稳、走路易摔倒等。这些神经症状一旦出现,都可能与脑动脉瘤相关,提示我们要尽快就医检查。

倘若动脉瘤不幸破裂,患者会瞬间遭受突发炸裂般的剧烈头痛,常被形容为 “一生中最严重的头痛”,同时伴有恶心、呕吐、颈项强直、畏光、意识模糊或丧失、癫痫发作等症状,情况十分危急。

高危人群画像,这些人需重点防范

脑动脉瘤的形成受多种因素交织影响,以下人群宛如站在危险边缘,成为脑动脉瘤的高危目标。

- 家族遗传因素,风险的先天烙印:脑动脉瘤具有显著的家族聚集性。若一级亲属(父母、兄弟姐妹)中有两人及以上患病,自身携带相关遗传基因缺陷的概率大增,发病风险也随之水涨船高。家族遗传就像一颗隐藏的 “定时炸弹”,在基因层面埋下了危险的种子。

- 年龄与性别特点,特定人群的风险:40 – 60 岁的中老年人,身体机能随年龄增长逐渐衰退,血管壁弹性下降、变脆弱,脑动脉瘤的发病几率显著上升。且在性别差异上,女性发病率略高于男性,这可能与女性生理周期、激素水平变化等因素有关。

- 不良生活方式,健康的慢性杀手:长期吸烟堪称脑动脉瘤形成的 “独立危险因素”,香烟中的尼古丁等有害物质不断侵蚀血管壁,使其千疮百孔。高血压控制不佳,血管长期承受过高压力,如同超载的货车行驶在脆弱的桥梁上。过量饮酒则进一步扰乱血管正常功能,使血管收缩舒张异常,显著增加发病风险。

- 基础疾病缠身,增加患病几率:患有主动脉缩窄、多囊肾病、结缔组织病(如马凡综合征)等疾病的人群,身体内部的血管结构和功能本就存在缺陷,犹如先天不足的房屋,在各种因素作用下,脑动脉瘤的患病率远高于常人。

发现之后,治疗与观察的抉择

当通过 CTA(CT 血管成像)、MRA(磁共振血管成像)或 DSA(全脑血管造影术)等先进检查手段发现脑动脉瘤后,神经外科医生会如同精密仪器的调试师,综合多方面因素评估风险,为患者量身定制治疗方案。

- 动脉瘤大小,破裂风险的关键指标:一般而言,直径>5mm 的动脉瘤,如同一个更大、更薄的 “气球”,在血流冲击下,破裂风险显著增加。

- 动脉瘤形态,不规则意味着高风险:形态不规则、有子囊(类似气球上又长出小气球)、怪异的动脉瘤,其受力不均,破裂的可能性更高,就像一个形状奇特的容器,更容易在压力下破损。

- 动脉瘤位置,特定部位风险高:后循环(如基底动脉尖)和前交通动脉处的动脉瘤,由于所处位置血管结构复杂、血流动力学不稳定,风险相对较高,宛如交通枢纽处的脆弱桥梁,更容易出问题。

- 动脉瘤变化,动态监测的重要性:随访过程中,若发现动脉瘤持续增大,说明其正朝着危险方向发展,需要及时干预。

- 症状表现,已出现症状需重视:一旦出现前文所述的预警症状,表明动脉瘤已经开始 “不安分”,应尽快采取治疗措施。

- 患者自身因素,综合考量的要点:患者是否有高血压、吸烟史、家族破裂史等,都是医生评估时的重要参考。有这些因素的患者,治疗决策会更加谨慎。

目前,治疗方案主要有两大阵营。开颅夹闭术,作为传统经典方法,如同打开颅骨的 “保险箱”,医生用特制钛夹从根部夹闭动脉瘤颈,阻断血流进入,为大脑血管 “排雷”,但其创伤较大,恢复时间长。介入栓塞术则是微创先锋,通过大腿根部股动脉穿刺,将导管精准送至脑动脉瘤内,填入铂金弹簧圈等材料,使瘤内形成血栓,闭塞动脉瘤。这种方法创伤小、恢复快,已成为当下主流治疗方式。而对于小型(<5mm)、形态规则、无症状且无破裂危险因素的未破裂动脉瘤,并非都要立即手术,医生可能建议定期影像学随访观察,同时患者需严格控制危险因素,如血压、生活习惯等,时刻警惕动脉瘤的变化。

预防为上,为大脑健康筑牢防线

预防脑动脉瘤的形成与破裂,对于每个人,尤其是高危人群而言,是一场守护大脑健康的关键战役。

- 严控血压,稳定血管的基石:高血压是动脉瘤形成和破裂的 “罪魁祸首” 之一。定期监测血压,严格遵医嘱服药,将血压稳稳控制在达标范围,就像为血管筑牢坚固堤坝,抵御高压冲击。

- 戒烟限酒,给血管 “松绑”:吸烟对血管危害巨大,戒烟刻不容缓。同时,避免过量饮酒,减少酒精对血管的刺激,让血管恢复往日弹性与健康。

- 健康饮食,血管的滋养剂:坚持低盐、低脂、高纤维饮食,多摄入蔬菜水果,它们富含的维生素和膳食纤维如同血管的 “清洁工”,保持大便通畅,防止因便秘用力导致血压骤升,给血管带来额外负担。

- 情绪稳定,避免血压 “过山车”:大喜大悲、过度激动、愤怒等剧烈情绪波动,会使血压如坐过山车般飙升,冲击血管壁。保持平和心态,如同为血管营造一个风平浪静的环境。

- 避免剧烈用力,呵护血管健康:提重物、剧烈运动时屏气用力等行为,会增加胸腹腔压力,进而影响颅内压。选择温和的运动方式,如散步、瑜伽等,让身体在适度锻炼中保持活力,同时保护血管。

- 定期体检与针对性筛查,早发现早干预:有脑动脉瘤家族史的高危人群,应主动进行 MRA 或 CTA 筛查。定期体检就像为大脑血管做 “安检”,及时发现潜在问题,早评估、早干预,将脑动脉瘤这颗 “炸弹” 扼杀在萌芽状态。

脑动脉瘤虽非肿瘤,却比许多肿瘤更为凶险,是一颗隐匿在颅内的 “定时炸弹”。了解其知识,敏锐识别信号,严格管理风险因素,是我们为大脑健康筑起的坚实防线。一旦出现可疑症状,务必争分夺秒就医,因为在与脑动脉瘤的博弈中,时间就是生命。