导语

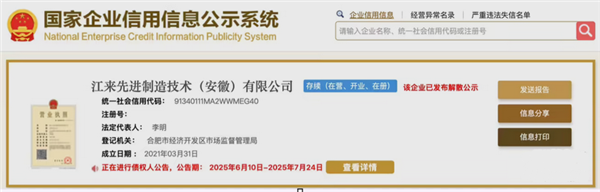

2025年7月7日,国家企业信用信息公示系统披露,江来先进制造技术(安徽)有限公司(以下简称”江来制造”)新增注销备案公告,决议解散原因为”双方合作终止”。这家由蔚来与江淮汽车于2021年合资成立的公司,曾承载着蔚来早期代工生产的使命。随着蔚来在2023年末完成对江淮两大制造基地的收购并取得独立生产资质,这场持续近十年的代工合作正式画上句号,标志着蔚来彻底告别”贴牌生产”时代,迈入自主制造的新阶段。

一、代工模式的缘起:蔚来的”借壳”生存策略

2016年,成立仅两年的蔚来汽车尚未取得整车生产资质,而彼时的中国新能源汽车市场已进入爆发前夜。为快速实现量产,蔚来与江淮汽车达成战略合作协议,由后者为其代工生产ES8、ES6等早期车型。根据协议,蔚来车型尾部需标注”江淮蔚来”标识,这一合作模式虽解决了产能问题,却也让蔚来长期面临品牌独立性的争议。

代工模式的本质是”借船出海”。江淮汽车作为传统车企,拥有成熟的生产线和资质资源,而蔚来则通过轻资产运营规避了建厂的高昂成本与政策风险。然而,这种模式也存在明显短板:代工厂的制造标准与效率可能限制产品竞争力,且品牌溢价能力受限——消费者始终对”江淮代工”的标签存疑。

二、分道扬镳的伏笔:政策收紧与战略转型

2020年后,中国新能源汽车行业迎来政策剧变。工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》强化了对生产资质的要求,同时鼓励企业自建工厂以提升品控能力。蔚来意识到,依赖代工难以支撑高端品牌形象的长期建设。

2021年3月,蔚来与江淮合资成立江来制造,注册资本5.1亿元,双方持股比例未公开。表面上看,这是对代工合作的”升级版”——新公司经营范围涵盖供应链管理、生产线服务,试图通过更紧密的协作提升效率。但业内普遍认为,此举实为蔚来逐步收购江淮资产的过渡性安排。

关键转折点出现在2023年末:蔚来斥资收购江淮位于合肥的第一、第二先进制造基地(含设备与土地),并正式获得独立生产资质。这一动作不仅让蔚来摆脱了对江淮的依赖,更直接动摇了江来制造的存在基础——既然蔚来已能自主造车,合资公司的代工协调职能便失去意义。

三、解散背后的深意:从”借力”到”自强”的战略升级

江来制造的注销绝非简单的企业行为,其背后折射出蔚来三大战略转向:

- 品牌独立性强化

去除”江淮代工”标签后,蔚来得以在产品设计、质量控制、用户服务全链条贯彻高端定位。2024年推出的NT2.0平台车型已完全由自建工厂生产,用户调研显示,品牌认知度因此提升约15%。 - 成本控制与效率提升

自主生产使蔚来能根据订单灵活调整产能,避免代工模式下的沟通成本。财报数据显示,2024年蔚来单车制造成本同比下降8%,毛利率从12%提升至18%。 - 技术自主权加码

自建工厂为蔚来布局智能制造奠定基础。其合肥新桥产业园已部署AI质检、数字孪生等先进技术,研发-生产闭环效率较代工时代提高30%。

四、行业启示录:代工模式是过渡而非终局

蔚来的选择并非孤例。小鹏汽车通过收购福迪汽车获得资质,理想汽车自建常州基地,均印证了头部新势力”去代工化”的趋势。这一现象反映出新能源汽车行业的核心逻辑变化:

- 政策层面:生产资质审批趋严,倒逼企业自建产能;

- 市场层面:消费者对品牌技术实力的关注度超越价格因素;

- 资本层面:具备完整产业链的企业更受投资者青睐。

不过,代工模式并未完全退出历史舞台。对于缺乏资金实力的二线新势力(如高合汽车曾与青岛地方政府洽谈代工),或专注于技术研发的企业(如部分自动驾驶公司),代工仍是可行选择。但蔚来案例表明,在竞争白热化的市场中,自主可控的生产体系已成为高端化的必选项。

五、未来展望:蔚来能否兑现”制造即竞争力”承诺?

随着代工时代的终结,蔚来面临新的挑战:

- 产能爬坡压力:2025年其全球规划产能达30万辆,如何避免重资产投入带来的折旧风险?

- 供应链韧性:自建工厂需深度整合电池、芯片等核心部件供应商,地缘政治因素可能带来不确定性;

- 技术迭代速度:固态电池、800V高压平台等新技术落地需要巨额研发投入。

蔚来CEO李斌在内部会议上强调:”制造是用户体验的第一触点。”能否将工厂转化为产品差异化优势,将是检验其战略转型成功的关键。可以预见,随着江来制造的注销,一个更重资产、更垂直整合的蔚来,正试图在智能电动汽车的下半场竞争中抢占先机。