“每个男人都需要有自己的喉结罩”——这条看似荒诞的虎嗅网报道标题,实则精准捕捉了当下互联网文化中最吊诡的现象:性别议题正被异化为一种新型流量货币,在娱乐至死的狂欢中不断消解严肃讨论的空间。当喉结罩从虚构设定走向实体商品,从文化嘲讽演变为商业现实,我们不得不警惕:这场看似幽默的性别角色反转游戏,是否正在将社会矛盾转化为更隐蔽的文化暴力?

喉结罩现象的诞生本身就是一场精妙的互联网行为艺术。这个被赋予”男性贞洁象征”的虚拟服饰,通过将女性内衣的概念强行移植到男性身体上,制造出极具冲击力的视觉反差。创作者@deeptalk_dictionary的设定极具讽刺意味——青春期男孩必须佩戴喉结罩”遮羞”,布料选择要符合”夫德标准”,保守地区甚至发展出”好赘风”穿搭法则。这种对女性内衣文化的戏仿式挪用,表面上是在践行”男女平等”,实则暴露了创作者对性别议题的简化理解:将复杂的社会权力结构简化为身体部位的可见性博弈。

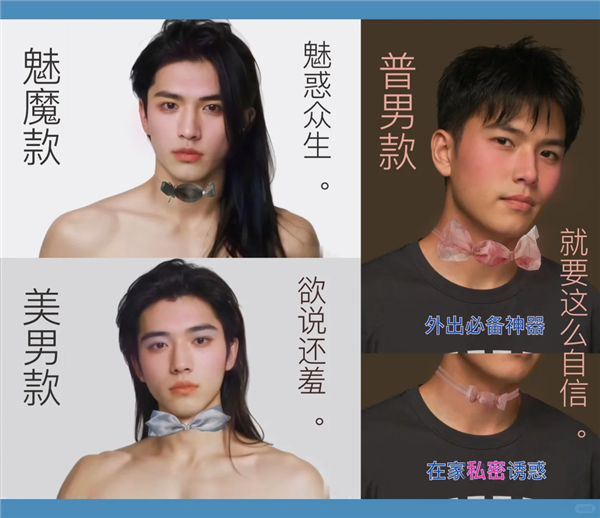

当喉结罩从网络段子进化为实体商品,其文化意涵发生了微妙而危险的偏移。电商平台出现的钩针蕾丝款、古着店淘换的”高贵优雅款”,乃至商家精心设计的”镂空奶油蛋糕””紫色小恶魔”等商品名,共同构建了一个荒诞的消费主义景观。@呐喊海纸等博主制作的”喉结罩选购指南”视频,将这一概念进一步具象化为可消费的生活方式。这种商业化过程使得原本具有批判性的文化符号沦为了普通的时尚配件,就像环保袋被印上奢侈品logo后失去其原本的抗议意义一样。更值得警惕的是,当喉结罩成为”辣弟必备”商品,它实际上强化了将男性身体客体化的凝视机制——这与女权主义反对物化女性的核心诉求形成了吊诡的呼应。

性转叙事短视频的爆发式增长,揭示了当代互联网文化中一种危险的”爽感经济”逻辑。这些视频通过将传统爹味言论中的性别角色倒置,制造出表面上的性别平等幻觉。从”洗脚弟”到”辣弟”,从KTV男模到街头”火性杨草”,视频创作者们精心设计了一套符号化的语言体系(”爹爹不休””根根叨叨”)和肢体语言(上下打量眼神、旋转舌头、后顶胯骨),将性别权力关系简化为一场可以随时反转的戏剧表演。这种表演性的性别反转虽然能带来短暂的宣泄快感,却回避了真实性别不平等的结构性根源。正如文章指出的,这种”走男人的路,让男人无路可走”的叙事,本质上只是将压迫机制从一方转移到另一方,而非真正消解压迫本身。

互联网时代的愤怒政治正陷入一种诡异的悖论。一方面,像丽贝卡·特雷斯特在《好不愤怒》中指出的,愤怒确实是推动社会变革的重要力量;另一方面,当下社交媒体上的性别议题讨论却越来越呈现出”愤怒疲劳”的症状。当每个轻微的观点分歧都能引发骂战,当每个性别议题都被简化为非黑即白的立场对决,我们失去的不仅是理性讨论的空间,更是理解复杂社会现实的能力。文章敏锐地指出,这种愤怒的泛滥实际上反映了当代人在信息过载环境下的认知失调——我们的大脑被训练得只对极端刺激产生反应,而对渐进式变革失去耐心。

喉结罩现象最终指向了一个更深层的问题:当性别议题沦为流量猎场,我们究竟在为什么而愤怒?是真正为了性别平等而战,还是仅仅享受站在道德制高点审判他者的快感?美国社会学家霍赫希尔德提出的”情感劳动”概念在此极具解释力——我们在社交媒体上表演愤怒,就像空乘人员表演微笑一样,已经成为一种情感商品的生产过程。这种工业化的情感生产不仅无法解决实际问题,反而会加剧社会分裂。

在算法统治的时代,或许我们需要重新思考愤怒的政治经济学。真正的性别平等不会通过将男性身体客体化来实现,也不会依靠”爽剧”式的符号暴力来达成。正如克里斯托弗·希钦斯所言,愤怒需要智慧的引导——我们需要区分建设性愤怒与破坏性愤怒,在保持批判力的同时避免陷入仇恨的循环。性别议题的讨论应该超越简单的权力反转游戏,回归到对结构性不平等的实质性分析上来。

喉结罩的流行终将成为互联网文化史上的一个奇特注脚,它提醒我们:当严肃的社会议题被降维成娱乐消费品时,我们失去的可能远不止是对问题的深刻理解。在这个意义上,抵抗信息茧房的诱惑,保持思考的复杂性与包容性,或许是我们这个时代最为珍贵的抵抗形式。毕竟,真正的社会变革从来不是通过将对方妖魔化来实现的,而是在承认差异的基础上寻求共存的智慧。