一、事件缘起:从自媒体爆料到热搜发酵

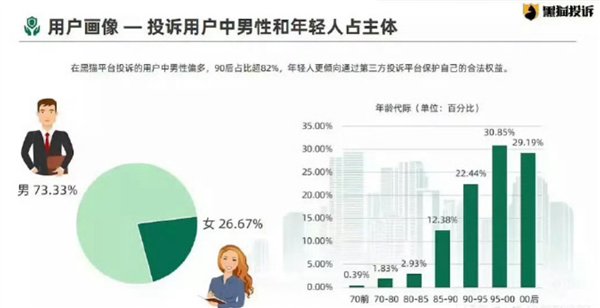

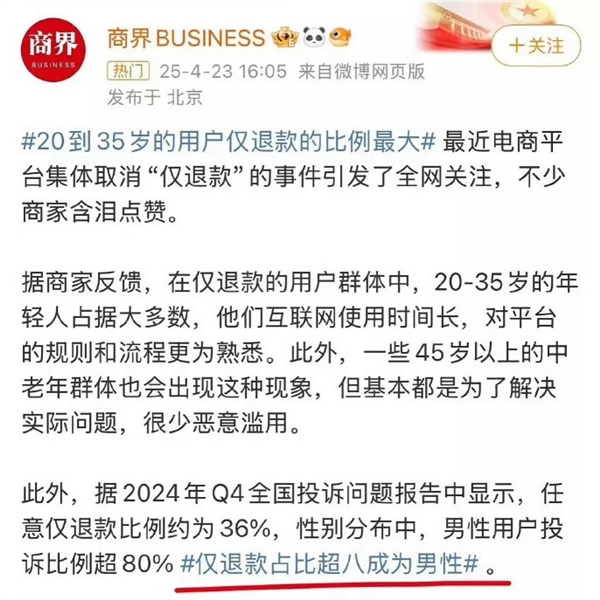

2025年7月11日,”仅退款群体画像”话题因一份被广泛引用的数据报告冲上微博热搜第五。事件的起点可追溯至今年4月,某自媒体发布微博称”仅退款用户中男性占比超80%”,并援引2024年Q4全国投诉报告作为依据。然而,原报告实际指向的是”男性商家负责人”的投诉比例,而非消费者性别分布。这一关键信息的错位,最终在7月4日被一位拥有200万粉丝的女博主引用后引发轩然大波。

随着话题发酵,网友发现数据源头存在明显误读。电诉宝2024年Q3Q4报告及黑猫投诉平台的数据均显示,”仅退款”争议的焦点更多集中在商品类别(如美妆、个护)和商家类型,而非用户性别。尽管如此,”男性主导仅退款”的标签仍被广泛传播,折射出公众对电商消费行为的刻板印象。

二、数据真相:被误读的报告与真实的投诉结构

- 原报告的核心结论

电诉宝报告显示,2024年Q4全国电商投诉中,”仅退款”纠纷占比约36%,但性别分布章节明确标注:“80%的投诉来自男性商家负责人”,而非消费者。这一数据反映的是商家端对”仅退款”政策的抵触情绪,而非实际使用该功能的用户画像。 - 商品类别与商家规模的关联

报告进一步指出,遭遇”仅退款”最多的商家集中在美妆护肤(19.44%)和个人护理(13.44%)领域,而数码家电、母婴用品等品类占比不足1%。这表明,”仅退款”争议高频发生于高毛利、易引发质量争议的品类,与用户性别无直接关联。 - 黑猫投诉平台的佐证

黑猫投诉数据显示,”仅退款”相关投诉中,用户性别分布并未单独列出,但高频关键词包括”虚假宣传””质量问题”等,进一步说明争议本质是供应链管理问题,而非性别行为差异。

三、舆论反转:从”男性标签”到对数据伦理的反思

事件中,女博主的转发虽已删除,但其200万粉丝的传播力已造成深远影响。网友质疑集中在两点:

- 数据断章取义:自媒体为吸引流量,刻意忽略原报告对”商家负责人”的限定,将行业矛盾转嫁为用户性别对立。

- 刻板印象强化:将”仅退款”污名化为男性行为,忽视了女性用户同样面临售后纠纷的现实。

这一争议暴露出当前电商舆论场的两大问题:

- 数据传播的”标题党化”:自媒体为追求传播效果,常对报告进行选择性解读;

- 平台责任转嫁:商家将经营压力转化为对消费者的指责,而平台算法对”仅退款”规则的模糊界定加剧了矛盾。

四、真实用户画像:谁在真正使用”仅退款”?

结合多份行业报告和消费者调研,”仅退款”高频用户更可能具备以下特征:

- 消费场景集中:高频使用人群多为母婴、宠物用品消费者,因商品易损耗、质量标准模糊导致争议;

- 地域与年龄分布:三四线城市用户占比超60%,18-25岁学生群体因价格敏感度高,更倾向使用”仅退款”维权;

- 行为动机分析:超70%的”仅退款”申请源于商品与描述严重不符,仅15%存在恶意利用规则嫌疑。

值得注意的是,头部电商平台已通过”信用分体系”对用户行为进行分层管理。例如,某平台数据显示,信用分高的用户”仅退款”通过率比低分用户高出32%,证明多数用户仍遵守规则。

五、行业启示:从对抗到共治的破局路径

- 平台规则透明化:需明确”仅退款”的适用场景(如商品质量问题需提供凭证),减少模糊地带;

- 商家-消费者协同治理:建立商家申诉快速通道,避免将管理成本转嫁给消费者;

- 数据传播规范化:自媒体引用报告时应标注原始出处及限定条件,避免误导性解读。

结语

“仅退款群体画像”的乌龙事件,本质是一场由数据误读引发的社会情绪共振。它既反映了电商生态中商家与消费者的结构性矛盾,也暴露了新媒体时代信息传播的失序风险。唯有通过平台规则优化、数据透明化及公众媒介素养提升,才能终结此类”标签化”争议,推动行业回归理性对话。

(完)