一、清华休学:当“名校光环”遮不住内心的迷茫

任竹晞的故事,始于一次大胆的休学决定。这位从小成绩优异、考入人大附中、清华电子工程系的“别人家的孩子”,却在大学期间选择暂停学业,远赴美国纽约参与大学生社团工作。这段经历成为她人生的转折点——她发现,自己真正热爱的是支持他人找到人生方向的过程,而非追逐分数与排名。

“在清华,我观察到许多同学陷入绩点竞争的焦虑,却很少思考学习的意义。”任竹晞回忆道。她反感形式化的学习,曾因一篇批判议论文模板的作业与老师争论,也在大三时因无法适应“唯分数论”的环境而选择休学。这段经历让她意识到:教育的意义不应被单一标准束缚,而应帮助个体探索自我价值。

二、“一出学社”:一个非典型学习空间的诞生

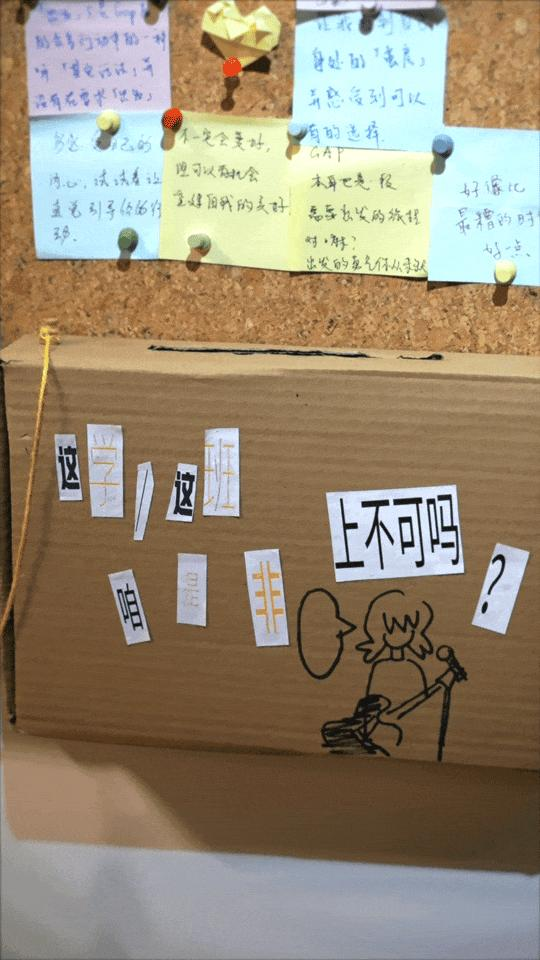

2019年,任竹晞创立“一出学社”,旨在为休学或厌学的青少年提供另一种成长路径。这间位于北京四环的140平米三居室,没有传统教室的严肃氛围,墙上贴满学生的心得、游学照片和卡通课表。这里的上课形式自由:可以围观讨论、发起自习课题,甚至什么都不做。

学社的课程围绕真实议题展开:教育公平、性别平等、生死观、社会热点……师生围坐讨论,没有标准答案。任竹晞教授批判性思维,引导孩子们追问:“上学是为了什么?”“为什么我们认为‘必须上学’?”这种对教育本质的反思,让许多孩子从“被动接受者”转变为“主动思考者”。

三、陪伴150名少年:找到比分数更重要的人生目标

6年间,“一出学社”陪伴了150余名13-20岁的休学青少年。他们的故事折射出当代青少年的普遍困境:抑郁、焦虑、对单一评价体系的抗拒。

- 15岁的繁繁因中考压力确诊焦虑症,休学后通过学社的戏剧课和游学重拾对生活的热情;

- 一名曾放弃中科院博士的老师在学社分享“非线性人生”的可能性,告诉孩子们“辍学不等于失败”;

- 社区会议上,孩子们讨论“能否带宠物上课”“二手烟问题”,学习表达诉求与协商解决。

任竹晞强调:“休学不是逃避,而是暂停键。我们需要帮他们找到比分数更重要的动力——可能是艺术、公益,或是自我接纳。”学社通过游学(如探访殡仪馆探讨死亡教育)、观影会(如《初步举证》引发性别议题思考)等活动,让学习自然发生。

四、社会议题:当“拒学门诊”成为刚需

北京儿童医院“拒绝上学门诊”的爆满,印证了休学现象的普遍性。《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》显示,超半数家庭的孩子曾经历休学,首次休学平均年龄不足14岁。任竹晞认为,这一现象背后是教育体系的结构性矛盾:

- 单一评价体系:唯分数、唯升学的压力导致部分学生丧失学习兴趣;

- 心理健康支持不足:许多孩子在抑郁、焦虑初期未能得到及时疏导;

- 家庭期待冲突:家长对“成功”的定义往往与孩子的真实需求脱节。

五、未来:教育需要更多“可能性”

任竹晞的目标不仅是帮助孩子重返校园,而是让他们“找到属于自己的生命节奏”。她计划拓展学社的社区化运营模式,推动更多学校接纳“非标准化成长路径”。

“教育不该是一场淘汰赛,而应是发现天赋的旅程。”她希望社会能减少对“休学”的污名化,承认“暂停”的价值——正如她自己的人生证明:离开清华的两年,反而让她找到了真正的志业。

结语

在一间没有讲台、没有铃声的教室里,任竹晞和她的团队正实践着一种新型教育:允许迷茫,包容差异,相信每个孩子都能找到自己的答案。这或许是对“上学是为了什么”最有力的回应——不是为了符合期待,而是为了成为更完整的自己。