在这个万物皆可疗愈的时代,我们正见证着一个庞大产业的崛起——从瑜伽垫到水晶手链,从正念冥想到芳香精油,从人生教练到能量疗愈师,一切能让人产生平静愉悦体验的事物都被贴上了”疗愈”的标签。世界卫生组织数据显示,全球约10亿人受精神障碍影响,中国这一数字同样惊人。当传统医疗资源无法满足日益增长的心理健康需求时,疗愈产业如雨后春笋般涌现,成为当代人寻求内心平静的重要出口。

一、疗愈产业的繁荣与边界模糊

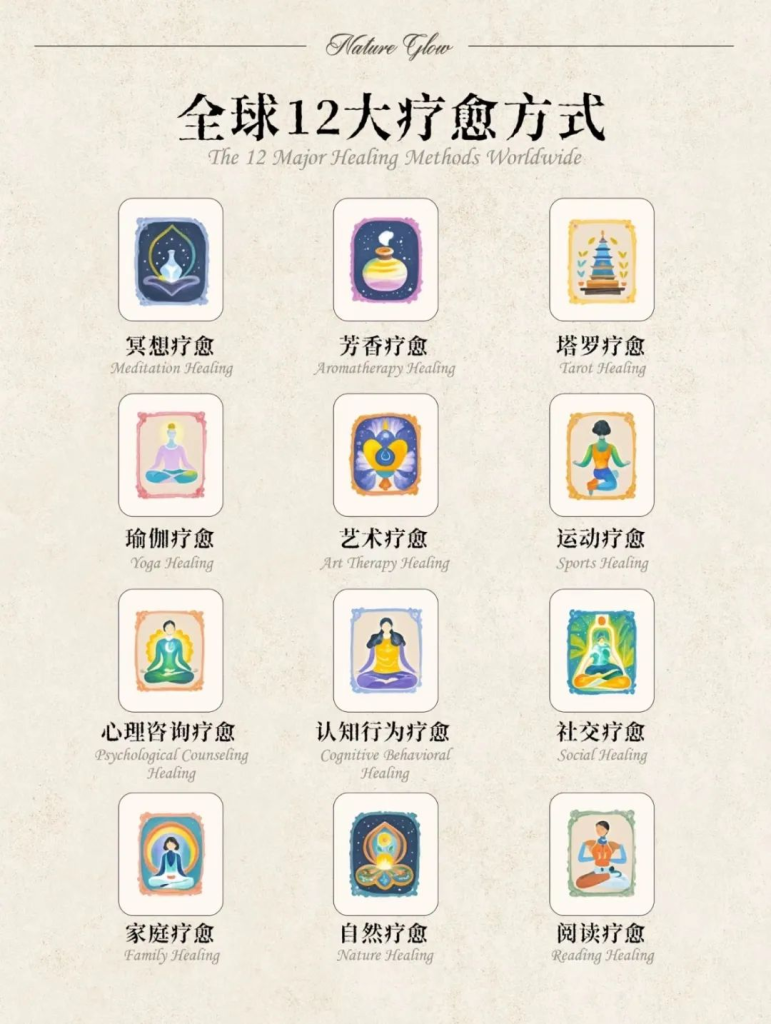

疗愈产业的核心矛盾在于其定义的极度宽泛性。”帮助个体从身心失衡状态恢复到健康状态”这一宽泛概念,为从业者提供了几乎无限的阐释空间。在小红书搜索”疗愈”,结果从瑜伽、正念冥想到水晶疗愈、戏剧疗愈五花八门;社交媒体上,买手串是疗愈,听音乐是疗愈,写作旅行无一不可冠以疗愈之名。这种概念泛化导致产业边界模糊不清,任何能带来积极体验的活动都可能被包装成”疗愈产品”。

产业繁荣背后是庞大的市场需求。学霸猫事件暴露了行业乱象的同时,也印证了年轻人对疗愈的迫切需求。全球精神健康危机下,传统心理咨询的高门槛与高费用使许多人转向更易获取的疗愈服务。一位曾在身心灵机构实习的心理学毕业生透露,其所在机构用户多为海归精英,导师们持有”人生教练”等认证,提供在线课程与互助会形式的疗愈服务。这种现象反映出疗愈产业已形成完整的商业链条,从认证体系到服务模式都日趋专业化。

二、科学外衣下的商业逻辑

面对”伪科学”质疑,疗愈产业正积极披上科学外衣。许多机构在简介中强调脑科学、心理学原理,将服务包装为”轻量级心理治疗”。这种策略既规避了玄学迷信嫌疑,又满足了消费者对专业性的期待。然而,疗愈行业缺乏明确的临床标准和伦理规范,实际效果难以验证。用户花费数百至数千元购买课程,最终获得的改善可能源于安慰剂效应而非方法本身的有效性。

产业的经济逻辑同样值得关注。与一周一次的传统心理咨询不同,疗愈课程要求用户高频参与,通过持续互动增强用户粘性。这种设计类似于互联网产品的会员模式,如潮汐APP的订阅制冥想音频服务。当疗愈成为可持续消费的产品,其商业属性便超越了疗愈本质。许多大厂转型的从业者并未取得专业认证便开始提供”灵魂导师”服务,反映出行业准入门槛的实际缺失。

三、需求制造与自我安慰的悖论

疗愈产业的兴起某种程度上反映了现代社会的精神困境。我们比任何时候都更关注心理健康,却也更容易陷入焦虑。MBTI测试、原生家庭分析等流行文化现象,本质上是人们试图理解并改善自身心理状态的尝试。当现实上升路径受阻时,疗愈成为一种”内在超越”的替代方案。

然而,产业繁荣背后隐藏着需求制造的嫌疑。打游戏、吃炸鸡、刷短视频等日常行为本就是自然的心理调节方式,如今却被重新包装为需要专业疗愈的症状。这种逻辑将正常的情感需求病理化,创造了不必要的消费市场。当越来越多人将抽象疗愈奉为圭臬时,反映的可能是我们正在失去基本的自我安慰能力。

四、疗愈的本质回归

疗愈赛道的核心或许不应是”我疗愈你”的商业关系,而是”我在乎你”的人文关怀。当政府、企业、社区等社会主体共同承担心理健康责任时,个体对抽象疗愈的依赖才能真正减轻。疗愈不应成为一门暴利生意,而应回归其本质——帮助人们建立与自我、与他人、与世界的健康连接。

在这个意义上,疗愈产业的未来或许在于专业化与去商业化并重的发展路径。一方面需要建立行业标准和认证体系,提升服务质量;另一方面也需要引导公众理性看待疗愈,避免将其异化为逃避现实的手段。最终,真正的疗愈不在于购买多少课程或产品,而在于培养自我觉察与情绪调节的内在能力——这才是我们每个人都应具备的基本生存技能。

当产业狂欢回归理性思考,我们或许能重新发现:疗愈不在远方,而在当下每一次对自我真诚的关照中。