当咖啡馆变成自习室

2025年盛夏,星巴克在华南地区悄然铺开的”星子自习室”,像一颗投入平静湖面的石子,激起了行业涟漪。无需消费、免费WiFi、插座管够、24小时营业的长桌区里,学生党、考证族和自由职业者捧着电脑埋头苦读,偶尔端起一杯现磨咖啡提神——这个曾以”第三空间”定义咖啡文化的品牌,正用一场看似克制的场景实验,向市场传递出明确的信号:线下商业的竞争,已从”卖产品”转向”卖场景”。

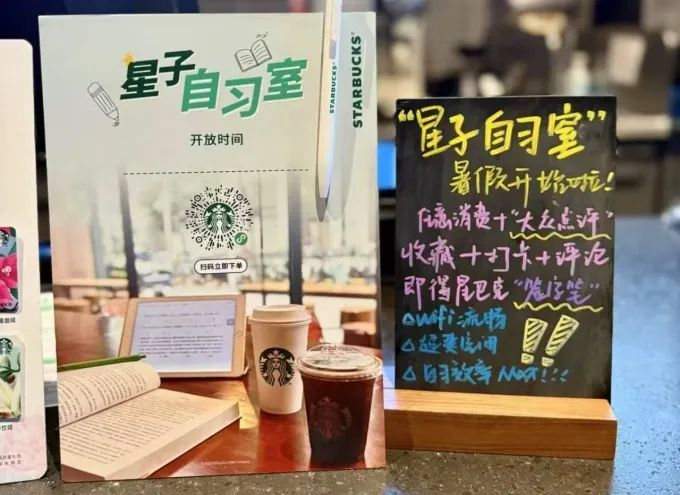

星巴克的自习室突围战:一场精准的需求狙击

1. 外部压力:价格战与场景分流的双重夹击

当下的茶咖赛道,早已不是星巴克熟悉的战场。瑞幸凭借9.9元咖啡和”快取店+轻食”模式,精准收割学生与职场人的日常需求;库迪以”全场8.8元”的激进策略进一步压低价格底线;蜜雪冰城用4元柠檬水、喜茶靠联名活动构建社交空间,这些品牌用”极致性价比”或”高情绪价值”,不断侵蚀星巴克的核心客群——那些既追求品质又看重效率的年轻人。

更严峻的是,传统优势正在失效。通勤场景中,消费者更倾向选择”即买即走”的快取店;学习场景里,图书馆资源紧张、居家环境易分心,而星巴克原有的”第三空间”因消费门槛(最低一杯咖啡30元左右)和空间嘈杂,逐渐失去吸引力。

2. 内部破局:自习室的”零门槛”差异化

星巴克的解决方案出人意料:不卷价格,不拼装修,而是直接拆掉消费围墙。广州30家试点门店的数据显示,”星子自习室”直接复用现有客座区,通过免费电源、温水、共享读书角三大基础服务,以及”无需消费、不限时长”的核心规则,将门店转化为一座”公共学习空间解决方案提供者”。

这种策略巧妙避开了价格战的泥潭。消费者无需为座位付费,却能享受星巴克的品牌环境(稳定的空调、干净的卫生、安全的公共秩序);品牌则通过场景普惠性吸引原本因成本考量不会进店的群体——数据显示,早间8-10点新增客流中,70%会主动购买冰美式或星冰乐,轻食销量同步提升。更关键的是,它回应了社会痛点:图书馆一座难求,居家学习效率低下,而星巴克的自习室恰好填补了这一空白。

线下商业的”功能复合化”浪潮:从单一卖货到场景生态

星巴克的尝试并非孤例。2025年以来,京东MALL在书店旁开辟自习室,配备充电设备和饮水机;宜家在徐州餐厅划出儿童共享书房,免费开放给写作业的孩子;甚至更早的麦当劳”麦麦自习室”,都指向同一个趋势——线下连锁品牌正集体向”多功能融合空间”转型。

1. 需求升级:消费者要的不是商品,而是”氛围感”

艾瑞咨询调研显示,超60%的Z世代将”外出自习/办公”视为生活方式,认为其比居家环境更具效率(避免拖延)和氛围感(社交隐喻)。暑期、考试季等节点,自习需求爆发式增长,但传统图书馆供给不足,居家又易受干扰。品牌敏锐捕捉到这一缺口:与其让用户为了一杯咖啡买单,不如为他们提供一个”愿意停留”的理由。

2. 竞争倒逼:用场景价值对抗价格战

当茶饮赛道陷入”9.9元生死搏杀”,家居卖场面临消费低频化困境,线下商业必须找到新的流量入口。免费自习室正是答案——它盘活了原本闲置的座位空间,延长用户停留时间(数据显示,自习用户平均停留时长是普通顾客的2.3倍),并通过”附加价值”间接带动消费(口渴买饮品、饥饿买轻食)。更重要的是,它重构了用户关系:从”交易关系”变为”情感连接”,品牌不再只是卖货方,而是生活方式的参与者。

3. 差异化路径:各品牌的场景融合实验

不同业态的品牌探索出独特打法:

- 星巴克:延续”第三空间”基因,通过免费自习室强化”公共学习提供者”形象,与非咖场景(降价至23元起的星冰乐、冰摇茶)协同,构建”上午咖啡提神+下午非咖放松”的全天候生态;

- 宜家:以”高频带低频”逻辑,用儿童共享书房吸引家庭客群,将家居卖场转化为暑期遛娃目的地;

- 京东MALL:结合科技卖场属性,打造”自习室+书店+咖啡”的文化复合空间,中和科技感的冰冷印象;

这些案例共同揭示了一个规律:未来的线下商业不再是单一功能的”货架”,而是融合社交、学习、消费的”生活方式入口”。

挑战与未来:场景价值的边界在哪里?

尽管”自习室+”模式潜力巨大,但入局者仍需破解三大难题:

- 体验平衡:如何避免非消费客群(如长时间占座的自习者)影响付费顾客的体验?星巴克已出现”占座担忧”的舆论,需通过动态座位管理(如超时提醒)或分区设计优化;

- 价值转化:免费流量如何有效沉淀为持续消费?试点数据显示早间自习客群的饮品购买率较高,但午后时段仍需通过精准营销(如针对备考族的”咖啡+轻食套餐”)提升转化;

- 公共属性:当商业空间提供公共服务(如学习环境),如何界定品牌责任与义务?未来可能需要与社区、学校合作,探索”商业+公益”的混合模式。

场景革命下的商业新逻辑

星巴克的”星子自习室”,本质上是一场关于”空间价值重定义”的实验。它用”零门槛服务”撕开了价格战的缺口,用”场景复合化”回应了需求升级,更用”普惠性”重构了品牌与用户的关系。

这条赛道或许充满挑战——平衡体验、转化流量、厘清边界,但方向已然清晰:未来的线下商业竞争,不再是谁卖得更便宜,而是谁能创造不可替代的场景价值。当咖啡香与书卷气交融,当学习需求与消费场景共生,商业空间的化学反应,终将催生超越传统零售的新物种。