这个夏天,当商场里挂满无袖连衣裙,社交媒体上铺天盖地推送脱毛广告时,一股悄然兴起的”反腋毛管理”潮流正在改写当代女性的身体叙事。越来越多的女性开始质疑:为什么腋毛必须被视作不雅之物?谁规定了光滑的腋窝才是美的标准?这场看似微小的个人选择背后,实则是一场关于身体自主权的深刻觉醒——从刮与不刮的二元对立中,女性正在夺回定义自身身体的话语权。

商业营销与文化规训共同编织了一张精密的”腋毛羞耻”之网。1915年,美国吉列公司推出女性专用刮毛刀时,伴随的是一场精心策划的广告攻势:模特身着低胸礼服高举手臂,露出光洁的腋窝,暗示这是”优雅女性必备”。二十年后,另一家公司更直白地将腋毛定义为”不优雅、令人反感、男性化的存在”。这些百年前的营销话术至今仍在影响我们——超市货架上琳琅满目的脱毛产品,社交媒体上铺天盖地的”腋下管理”教程,都在强化一个潜台词:有腋毛的女性是不完美的。东方文化虽无此传统,但在全球化浪潮中,我们同样被卷入这场审美霸权。李安导演拍摄《色戒》时坚持让汤唯保留腋毛,因为那个年代本就不以光滑腋窝为美,这一细节恰恰反衬出当代”腋毛羞耻”的文化建构本质。

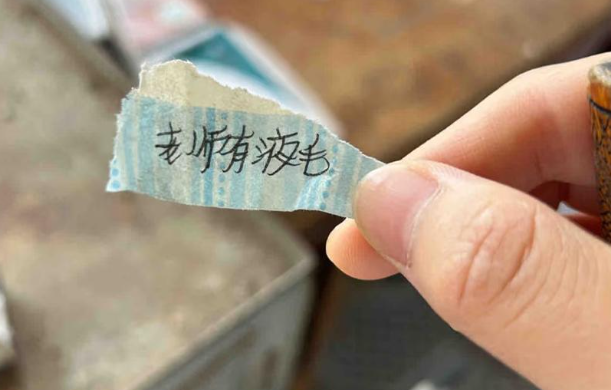

女性身体正遭受着前所未有的规训暴力。从青春期女孩偷偷拔除第一根唇毛,到职场女性定期进行”腋下护理”,这种自我规训往往始于他人的一个眼神、一句评论。00后教师小唐因学生纸条上”老师有液毛”的稚嫩笔迹而开始严格约束自己的着装;年轻女孩彤文在服装店老板”刮干净好看”的建议下尝试刮腋毛,却在哥哥父亲的不满中产生叛逆;37岁的阿树回忆起男友那句”腋毛要剃一下”的随意点评,如同接到一道必须执行的命令。这些细微的日常时刻,构成了福柯所说的”微观权力”——通过无数看似无关紧要的社会互动,将特定的身体标准内化为女性的自我要求。更荒诞的是,为了达到这种标准,女性不惜采用漂白、贴膏药、甚至打火机燎烧等极端方法,导致皮肤过敏、毛囊炎等问题,形成”越处理越糟糕”的恶性循环。

值得玩味的是,科学事实与商业宣传形成了鲜明对比。研究表明,腋毛具有重要的生理功能:它保护腋窝脆弱的淋巴组织,减少摩擦带来的皮肤损伤,还能帮助排汗导流。当我们将腋毛视为必须清除的”问题”时,实际上是在对抗身体的自然智慧。一位皮肤科医生指出:”刮腋毛破坏毛囊可能导致汗液分解异常,反而引发异味。”这与商业宣传中”腋毛导致狐臭”的说法形成有趣的反转——真正的问题或许不在于毛发本身,而在于我们对毛发的焦虑。就像大S在书中描述的那种为追求完美忍受拔毛之痛的”自律”,实则是对身体自主权的变相放弃。

当代女性的反抗呈现出多元而温柔的姿态。有人像彤文那样高调展示腋毛,用鲜艳色彩染腋毛表达个性;有人如亚米般默默决定不再刮毛,第一次穿着吊带露出腋毛出门时感受到”松弛又陌生的舒适感”;还有像阿树这样的中年女性,将腋毛觉醒与短发、粉色染发等自我改造联系起来,形成对性别规训的整体性反抗。这些行为看似个人化,实则共同构成了一场温柔的革命——她们不再为取悦他人而修剪身体,而是让腋毛成为表达自我的一种方式。正如社会学家鲍曼所言:”真正的自由不是做任何想做的事,而是不做不想做的事的能力。”当女性能够坦然面对自己的腋毛时,她们获得的不仅是一种外在的自由,更是内在的解放。

这场”腋毛革命”的意义远超毛发本身。它标志着当代女性对身体自主权的重新认知——从被观看、被评价的客体,回归到自我决定的主体。法国女性主义哲学家克里斯蒂娃曾指出:”女性的身体一直是父权制书写的主要文本。”而今天,越来越多的女性正在改写这个文本,她们拒绝按照他人制定的标准修饰身体,而是主张”我的身体我做主”。这种觉醒不仅体现在腋毛问题上,也延伸到更广泛的领域:拒绝过度医美、挑战职场着装规范、重新定义生育选择…每一次对细微身体规训的反抗,都是对更大社会束缚的松动。

当我们回望这场始于腋下的小小革命,会发现它揭示了一个深刻的社会变迁:新一代女性不再满足于被定义、被规训,她们勇敢地宣称——身体的每一部分都应当由自己决定其存在方式。亚米那个不再刮破皮肉的夏天,阿树剪短发时遭遇的惊讶目光,彤文怼回家人评论时的理直气壮,这些瞬间串联起来,构成了一幅当代女性身体自主权的生动图景。或许正如朱丽叶·罗伯茨那句略带挑衅的宣言:”如果我现在把外套脱掉的话,依旧能让你们炸锅。”——在这个夏天,越来越多的女性选择让腋毛自然生长,不是因为她们不在乎外界眼光,而是因为她们更在乎自己内心的声音。

这场没有硝烟的革命告诉我们:真正的美丽从来不是单一标准下的产物,而是多元选择中的自由表达。当女性能够坦然面对自己的每一根毛发时,她们获得的不仅是一种外在的呈现方式,更是一种内在的力量——那种不被他人眼光定义、勇敢做自己的力量。或许,腋毛管理与否的选择本身并不重要,重要的是这个选择完全属于女性自己。在这个意义上,每一根自然生长的腋毛,都是女性身体自主权的小小旗帜,在夏日的微风中骄傲地飘扬。