一场被符号绑架的穿衣革命

今夏,社交媒体上掀起一股”无袖风潮”。时尚博主们以”拒绝身体羞耻”为旗帜,将无袖上衣塑造为自由与反叛的图腾;普通消费者则在”穿或不穿”的争论中陷入两难——有人视其为突破传统的宣言,有人因职场规范或身材焦虑望而却步。这场看似由个体意识觉醒推动的穿衣革命,实则隐藏着一条隐秘的逻辑链:当”拒绝羞耻”的道德光环与”反叛传统”的先锋叙事被编织进商品标签,所谓的身体解放早已异化为资本精心设计的消费陷阱。

符号暴政:从”蔽体工具”到”身份宣言”的异化之路

(1)无袖的”政治化”:一场精心策划的语义重构

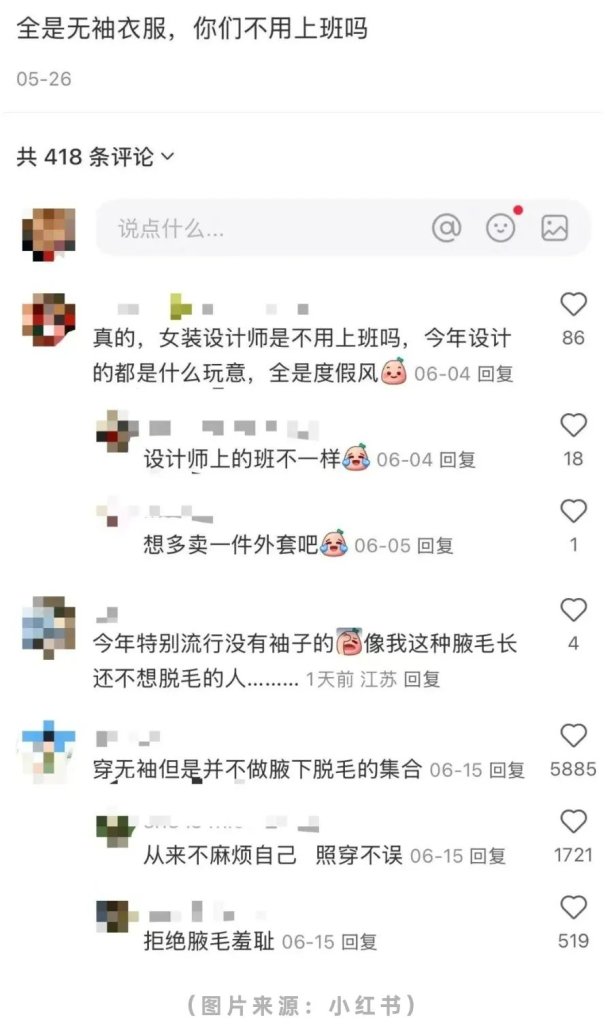

无袖服饰并非新鲜事物,但今年夏天,它被赋予了超越功能性的符号意义。”穿无袖=拒绝腋毛羞耻””露手臂=对抗身材焦虑”等叙事在社交平台病毒式传播,将原本单纯的穿着选择转化为具有道德优越感的身份标识。这种语义重构并非偶然——法国思想家鲍德里亚在《消费社会》中指出:”现代社会的消费行为本质是对符号价值的争夺。”当商家将”自由””反叛”等抽象概念与无袖单品绑定,衣物便不再是物理层面的蔽体工具,而成为承载社会态度的”意义容器”。

(2)沉默的大多数:被忽略的中间地带

舆论场的喧嚣掩盖了一个基本事实:根据某电商平台数据显示,20XX年夏季无袖衫销量同比增长仅X%,远低于同期基础款T恤(X%)和防晒衣(X%)。更多消费者基于实用考量选择袖长适中的衬衫或针织开衫。心理学教授李敏指出:”公众讨论往往聚焦于极端案例——要么是高调宣扬’无袖自由’的KOL,要么是坚决抵制暴露的保守群体,而占据人口大多数的’中间派’(如因工作需求限制穿着、对体毛管理持中立态度的人群)却被简化为统计数据中的沉默样本。”这种选择性呈现制造出”全民参与革命”的假象,实则将复杂多元的个人选择压缩为非黑即白的二元对立。

资本炼金术:如何将社会焦虑转化为购买力?

(1)产业链的隐形操控:从设计到营销的全链条算计

表面上看,无袖风潮源自消费者对舒适度的追求,实则暗含商业逻辑的精密计算。服装行业分析师王磊揭秘:”无袖设计可节省约X%的面料成本,取消袖窿缝合工序能缩短生产周期X天以上。”更值得警惕的是关联消费的诱导机制:购买无袖衣物的消费者常被推荐搭配防晒袖套(客单价提升X-X元)、冰丝防晒衣(毛利率高达X%),甚至衍生出”腋下脱毛套餐””手臂美白精华”等增值服务。某医美平台数据显示,每年6-8月腋下激光脱毛预约量激增X%,其中X%的用户明确表示”为了穿无袖更自信”。

(2)焦虑变现的标准化流程:制造需求-定义问题-兜售方案

这套玩法并非无袖单品独有,而是形成了成熟的”焦虑营销模型”:

- 步骤一:捕捉社会情绪(如内卷环境催生”气血不足”焦虑)

- 步骤二:重构问题认知(将生理现象包装为”亚健康危机”)

- 步骤三:提供符号化解决方案(推出”补血红枣茶””宫廷养颜膏”等兼具仪式感与溢价空间的产品) 正如社会学家齐格蒙特·鲍曼所言:”消费主义最擅长的,就是把人人都有的小烦恼转化为必须通过消费才能解决的生存威胁。”当”拒绝羞耻”的道德诉求撞上”限量发售””联名款”的稀缺性话术,理性决策便让位于冲动消费。

解构神话:寻找超越符号的身体自主权

(1)穿透营销迷雾:识别”伪自由”的话术陷阱

面对层出不穷的”穿衣革命””生活方式升级”,我们需要建立批判性思维:

- 警惕二元对立叙事(如”穿无袖才是真女性” vs “保守穿搭等于自我压抑”)

- 追问商业动机(商家宣扬的理念与其盈利模式是否存在根本冲突?)

- 回归个体体验(真正的舒适感是否源于外界定义的标准,还是身体真实的反馈?)

(2)重构身体哲学:从符号对抗到自我接纳

德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中强调:”真正的解放不在于反抗某个具体符号,而在于摆脱他者目光的规训。”这意味着:

- 允许矛盾共存:既可以享受无袖带来的清爽,也不必强迫自己剃净每一根腋毛;

- 拒绝单一标准:职场正装与休闲短打各有适用场景,无需用”反叛”绑架日常选择;

- 培养主体意识:通过阅读、运动、艺术创作等多元途径建立稳定的自我认同,而非依赖外在服饰确认存在价值。

在消费洪流中守护心灵的疆界

当我们在电商平台浏览”夏日反叛套装”、在社交媒体点赞”无袖勇气大片”时,或许该暂停片刻,思考那个最原始的问题:我穿这件衣服,是因为它让我感到自在,还是因为它符合某个被建构的’正确’形象? 身体的解放从来不是一场快闪式的潮流运动,而是一场漫长的自我对话——它要求我们穿透符号的重重迷雾,在资本精心铺设的消费轨道之外,找到那条通往真实自我的幽径。毕竟,真正的自由从不诞生于标签堆砌的狂欢,而是萌发于灵魂深处那份无需解释的笃定。