高考,作为无数学子人生的重要转折点,每一处细节都关乎着公平与公正。而鲜为人知的是,如今高考中常见的选择题,背后凝聚着一位学者的不懈努力与智慧探索。若没有他,高考或许不会有选择题,考试的评分方式与公平性也会是另一番模样。这位改变高考格局的关键人物,便是北京师范大学的郑日昌教授。

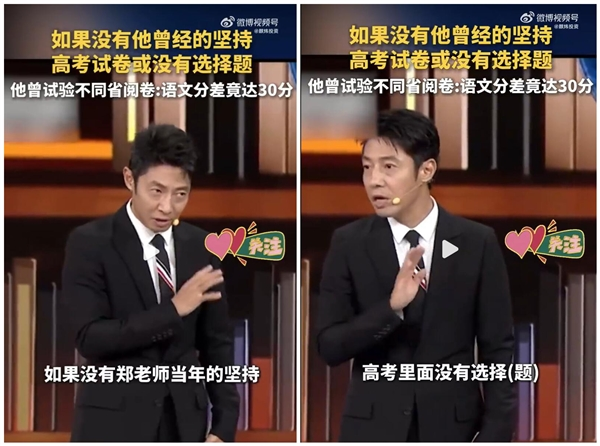

时间回溯到 1983 年,彼时的高考在阅卷环节存在着一个棘手的问题。郑日昌教授在深入研究中发现,同一个学生的考卷,由不同省份的阅卷老师评判,分数差异竟能达到十五六分。这一巨大的分差,严重威胁到高考的公平性。在传统的主观题阅卷中,阅卷老师的个人知识储备、学术偏好、当时的情绪状态等主观因素,都会对评分结果产生影响。这意味着,考生的成绩可能并非完全取决于其真实的知识水平,而是受到诸多不可控因素的干扰。

面对这一困境,郑日昌教授开始思考如何寻找一种新的题型,能够最大程度地减少阅卷过程中的主观偏差。经过大量的研究与分析,他将目光聚焦在了选择题上。选择题具有明确的答案标准,无论由谁来阅卷,只要答案正确,得分便确定无疑,完全不受阅卷者主观因素影响。这一特性,如同为高考装上了一把精准的 “公平秤”,让每一位考生的答卷都能得到客观、公正的评判。

除了保障公平性,选择题的引入还带来了阅卷效率的大幅提升。在以往以主观题为主的高考中,阅卷老师需要逐字逐句阅读考生的答案,进行细致的分析和评判,这一过程耗时耗力。而选择题的答案简洁明了,阅卷老师只需快速核对选项,便能完成评分工作。这极大地缩短了阅卷时间,使得高考能够在更短的时间内完成成绩统计与公布,确保了考试的时效性。同时,快速且准确的阅卷也为高考的组织和管理工作减轻了压力,提高了整体的运作效率。

郑日昌教授的这一创新举措,并非一蹴而就。在将选择题引入高考之前,他进行了大量的实验和论证。他组织团队对不同类型的选择题进行设计和测试,研究其对考查学生知识掌握程度的有效性;还模拟高考阅卷场景,对比选择题与主观题在评分准确性和效率上的差异。经过反复的实践和改进,最终确定了适合高考的选择题题型和命题方式,才成功推动选择题走进高考考场。

自选择题引入高考后,其影响力不断扩大。随着教育理念和考试技术的发展,选择题的形式也在不断创新和丰富。从最初的单项选择题,逐渐发展出多项选择题、不定项选择题等多种类型,考查的内容也更加全面和深入,不仅涵盖对基础知识的掌握,还注重对学生分析问题、解决问题能力的检测。如今,选择题已成为高考中不可或缺的重要组成部分,在各个学科的试卷中都占据着一定的比例。

如今,距离郑日昌教授推动选择题进入高考已过去四十余年。每年 6 月,当数百万考生走进考场,面对试卷上的选择题时,或许很少有人会想起那位默默付出的学者。但正是他当年的坚持和努力,改变了高考的考试模式,让高考更加公平、科学、高效。他的贡献,不仅影响了无数考生的命运,更为中国教育考试制度的改革与发展奠定了坚实的基础,成为中国教育史上浓墨重彩的一笔。在未来的日子里,郑日昌教授的智慧结晶将继续在高考的舞台上发挥重要作用,为选拔优秀人才、推动教育事业发展贡献力量。