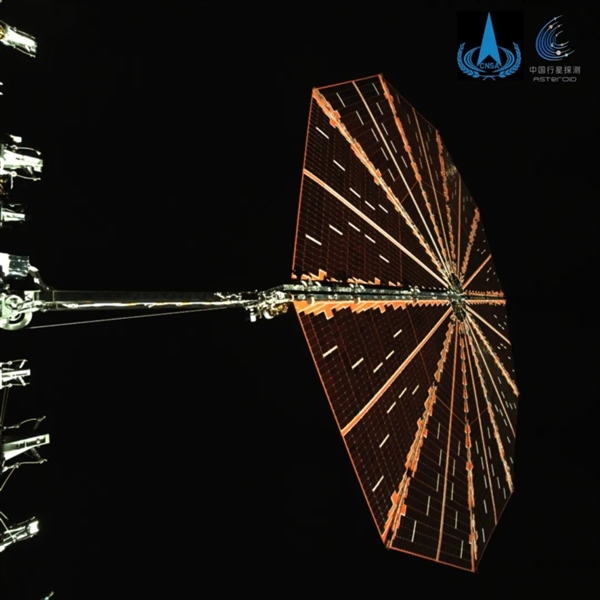

5月29日,随着一声轰鸣划破苍穹,中国行星探测工程“天问二号”探测器搭载长征三号乙运载火箭,在海南文昌航天发射场成功升空,正式开启为期10年的深空探测征程。这不仅是中国深空探测技术的又一次飞跃,更是人类首次对小行星2016HO3和主带彗星311P的联合探测。6月6日,国家航天局公布的一张探测器太阳翼展开照片,以其精密的工程细节和恢弘的太空背景,向世界展现了中国航天技术的成熟与创新。

十年史诗征程:从“小行星猎手”到“彗星信使”

“天问二号”任务的设计堪称人类行星探测领域的“超级拼图”。按照计划,探测器将首先对近地小行星2016HO3(又称“准月球”)展开伴飞、采样与返回地球的任务,随后继续奔袭至火星与木星之间的小行星带,对主带彗星311P展开科学探测。这一“一箭双雕”的任务架构,不仅要求探测器具备跨尺度轨道机动能力,更需突破长时间太空飞行的能源供给瓶颈。

任务总设计师李春来在发射后首次记者会上透露,探测器已成功完成轨道修正,并进入自主巡航阶段。截至6月5日24时,探测器与地球距离已突破300万千米,各项设备运行稳定,为后续深空机动奠定了坚实基础。

“翅膀”展露锋芒:柔性太阳翼技术突破揭秘

国家航天局本次发布的首张任务图片,聚焦于探测器圆形柔性太阳翼的展开瞬间。这张由星载相机拍摄的高清画面显示,直径超5米的银色太阳翼完全舒展,如同一朵在宇宙中绽放的金属之花,为探测器提供源源不断的能量。

据航天科技集团五院专家介绍,这套柔性太阳翼专为极端深空环境研发:

- 轻量化结构:采用超薄砷化镓电池片,厚度不足0.1毫米,却能承受零下150℃到零上120℃的温差。

- 智能调节:搭载自适应展开机构,可在光照角度变化时自动微调翼面曲率,确保光照吸收效率最大化。

- 长效供电:即便在距离太阳3.75亿千米的主带彗星轨道,发电功率仍能稳定维持在1200瓦以上。

“这是中国首次在深空探测器上应用柔性翼技术,它的成功意味着中国具备了更远距离、更持久能源保障的能力。”探测器项目副总指挥王明亮强调。

全球瞩目:从技术追随者到规则制定者

“天问二号”的突破性进展,引发了国际航天界的广泛关注。美国宇航局(NASA)首席科学家艾米丽·卡尔森表示:“中国探测器在深空能源管理领域的创新,为小天体探测提供了全新思路。”欧洲空间局(ESA)则特别关注其采样返回技术,认为这或将加速全球对近地天体防御体系的构建。

中国空间技术研究院院长杨保华在社交媒体发文称:“从‘嫦娥’探月到‘天问’逐火,再到如今‘天问二号’的多目标深空探测,中国航天正从单一任务执行者蜕变为太空探索规则的参与者与引领者。”

未来蓝图:十年任务背后的科学野心

根据公开资料,“天问二号”科学目标涵盖四大领域:

- 小行星起源:通过对2016HO3的矿物成分与结构分析,揭示太阳系早期演化奥秘。

- 彗星演化:监测311P彗星的活动周期,验证太阳系外围挥发性物质保存机制。

- 行星防御:演练高速小天体采样技术,为未来可能的小行星撞击防御积累数据。

- 深空通信:测试地火往返超远距离数据传输协议,为载人火星任务铺路。

中国科学院院士欧阳自远评价称:“这不仅是一次简单的探测器任务,更是中国迈向行星科学强国的重要里程碑。”

【结语】

当“天问二号”的柔性太阳翼在深邃太空中舒展,它所折射的不仅是工程技术的精进,更是一个民族对宇宙终极奥秘的无尽求索。正如探测器上镌刻的那句拉丁语铭文“Ad Astra”(飞向群星),中国航天的征途远未止步——未来十年,我们或将见证更多来自太阳系边缘的中国故事。