一、事件回顾:商标争议引爆网络

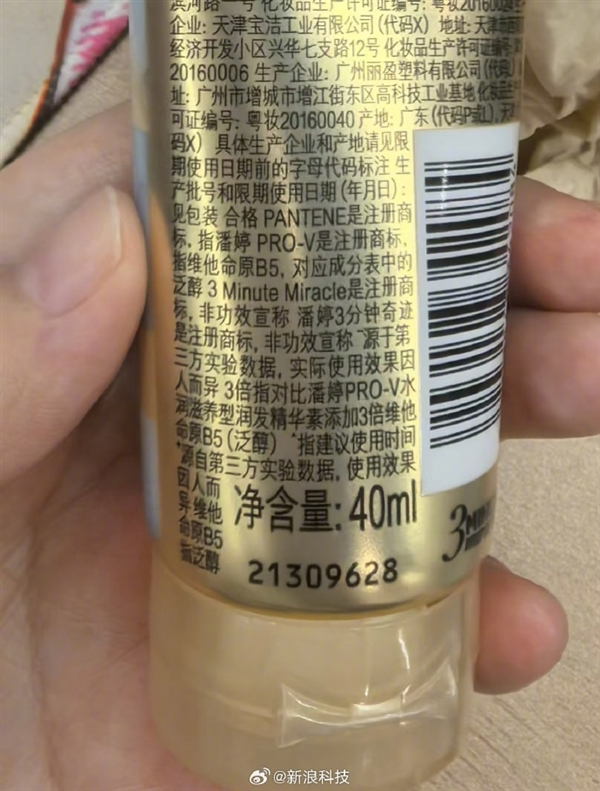

2025年7月14日,”潘婷三分钟奇迹是商标”话题登上微博热搜。消费者发现,潘婷”三分钟奇迹”洗发水产品背面标注”潘婷三分钟奇迹”为注册商标,而非产品功效宣称。这一细节引发热议:消费者长期理解的”三分钟修复损伤”是否仅为商标名称,而非实际效果承诺?

宝洁公司回应称,”潘婷3分钟奇迹”是整体注册商标,且”3分钟修护三个月累积损伤”的功效有第三方实验数据支持。但争议并未平息——商标与功效宣传的边界、实验数据的可靠性、消费者知情权等问题成为焦点。

二、商标与功效宣传的”文字游戏”

1. 商标的合法性与误导性风险

根据《商标法》,商标需具备显著性且不得误导消费者。潘婷将”三分钟奇迹”注册为商标,从法律角度看并无问题,但消费者普遍将其理解为产品功效(如”三分钟修复损伤”),可能构成事实上的误导性宣传。

爱企查数据显示,宝洁公司申请的”分钟奇迹””3分钟奇迹”商标已失效,仅”潘婷3分钟奇迹”成功注册。这表明监管部门对纯文字描述(如”分钟奇迹”)的商标审核更严格,而对品牌+描述性词汇的组合(如”潘婷3分钟奇迹”)容忍度更高。

2. 功效宣称的科学依据争议

宝洁客服援引第三方实验报告,称实验模拟”三个月损伤的发束在使用3分钟后显著改善”。但消费者质疑:

- 实验条件是否真实? 实验室环境下的发束损伤与真实头皮环境差异显著。

- “显著改善”的标准是什么? 是否经过同行评审或公开数据验证?

- “因人而异”的免责声明是否足够? 此类提示字体通常较小,消费者可能忽略。

三、行业通病:功效宣传的”灰色地带”

潘婷并非首个因功效宣传引发争议的品牌。近年来,从”一洗白”到”瞬间去屑”,日化行业常利用消费者对”快速见效”的心理需求,通过以下手段打擦边球:

- 商标化功效词汇:将描述性词汇注册为商标(如”奇迹””瞬效”),规避直接功效宣称的法律风险。

- 模糊实验数据:引用未公开的第三方报告,或强调”实验室条件下”的结论。

- 小字免责声明:在包装角落标注”效果因人而异”,弱化宣传责任。

这种策略既满足了营销需求,又规避了《广告法》中”虚假宣传”的指控,但长期可能损害消费者信任。

四、消费者权益与监管挑战

1. 消费者的知情权困境

普通消费者难以区分商标名称与功效宣称。调查显示,超70%的受访者认为”三分钟奇迹”直接代表产品效果。若企业仅以”商标”为由撇清责任,可能构成信息不对称。

2. 监管需明确界限

目前,我国《广告法》对”夸张宣传”的界定较模糊。专家建议:

- 强制标注功效依据:如”本产品’3分钟修复’宣称基于XX实验,具体效果因人而异”。

- 限制商标误导性:禁止将纯描述性词汇(如”奇迹””瞬效”)注册为商标用于功效暗示。

五、企业责任与长期信任

宝洁的回应虽强调数据支持,但未公开实验细节,难以服众。企业若想真正赢得市场,需做到:

- 透明化数据:公开实验报告,包括样本量、损伤模拟方法、评估标准等。

- 避免文字游戏:若”三分钟”仅为商标,应在包装显著位置注明”本产品不承诺具体修复时间”。

- 消费者教育:通过科普内容解释头发修复的科学原理,减少误解。

六、结语:商标创新不能透支信任

“潘婷三分钟奇迹”事件折射出日化行业宣传的深层矛盾:企业追求短期流量与消费者长期信任之间的博弈。商标注册是企业的合法权利,但若以牺牲透明度为代价,终将反噬品牌价值。

建议消费者:

- 理性看待”神奇功效”宣传,查看成分表和实验数据;

- 保留购买凭证,若实际效果与宣传严重不符,可向市场监管部门投诉。

监管与行业需共同行动:

- 完善广告法对”商标化功效”的界定;

- 建立第三方功效验证公示平台,让消费者自主查询。

只有平衡好商业创新与消费者权益,才能让”奇迹”真正可持续。