一、攀岩成瘾:一场”痛并快乐着”的都市新流行

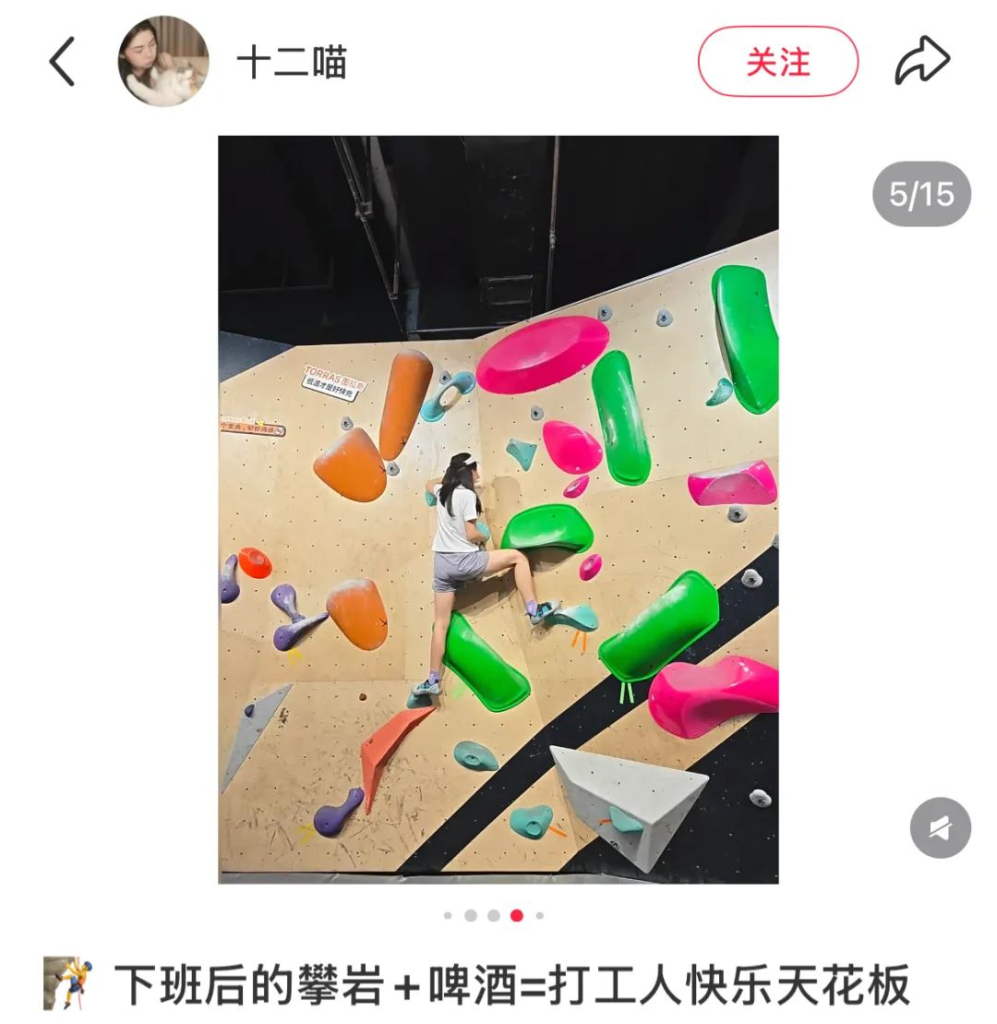

在钢筋水泥的CBD丛林里,一群年轻人正用指尖叩击岩壁,寻找另一种生活解法。他们可能是投行分析师、互联网程序员,或是广告创意人——白天在会议室里头脑风暴,夜晚却在攀岩馆里与重力搏斗。”染上攀岩后,脑子晃一晃都能掉出半袋镁粉”,这句自嘲背后,是当代青年对”痛感快乐”的独特追逐。

攀岩的”化学攻击”从入门开始:刺鼻的镁粉混杂着汗味与岩石包浆的气味,新买的攀岩鞋像刑具般挤压脚趾,而老茧、淤青甚至骨折成了”荣誉勋章”。但正是这种”自虐式”体验,让上班族在重复性工作中找到了新鲜感。”生活和工作都可能欺骗你,但攀岩不会”——每一次抓握、每一次腾挪,都是对自我掌控力的绝对验证。

二、从奥运银牌到岩馆爆满:中国攀岩的”破圈”之路

2021年东京奥运会首次将攀岩列为正式项目,中国选手邓丽娟、伍鹏在巴黎奥运会上斩获速度攀岩银牌,让这项”岩壁上的芭蕾”进入大众视野。数据显示,中国商业攀岩馆数量已超越美国,上海、北京等一线城市5公里内可达十余家岩馆,甚至出现24小时营业的”夜爬族”据点。

野攀胜地广西阳朔更成为攀岩界的”耶路撒冷”,1200多条线路吸引全球爱好者。25岁的潘愚非在抱石世锦赛中带伤逆袭夺冠,标志着中国攀岩从”小众运动”向”竞技标杆”的跃升。而更值得关注的是,80%的爱好者曾是青少年,如今职场人占比显著增长——攀岩正从”儿童乐园”变为”成人解压舱”。

三、攀岩经济学:为什么打工人愿意为”痛”买单?

- 即时反馈的成就感

相比马拉松的漫长煎熬,攀岩的”短平快”特性更契合都市节奏:一条线路可能耗时几分钟到半小时,成功登顶的瞬间即可获得多巴胺奖励。正如一位程序员岩友所言:”代码bug可能改三天,但攀岩失败十次后,第十一次一定能找到解法。” - 可控的挑战环境

在职场中,加班、KPI、人际关系充满不确定性;而攀岩馆里,岩点位置固定、保护绳可靠,”失败的成本可控”。这种”有限冒险”恰好满足了年轻人对安全感的矛盾需求——既渴望突破,又拒绝失控。 - 社交货币属性

小红书上”攀岩穿搭””岩馆探店”笔记超百万篇,攀岩已成为中产生活方式的符号。约同事爬墙比聚餐更”健康”,晒攀岩伤疤比奢侈品包更能彰显”硬核人设”。

四、攀岩哲学:当代打工人的精神隐喻

- “抓得住,放得下”

攀岩者常说:”岩壁不会永远给你支点。”这与职场中的资源博弈何其相似——既要努力争取机会(抓点),也要学会放弃无效消耗(脱落)。一位金融从业者在采访中感叹:”爬不上去的线,换个角度也许就是答案。” - “柔韧比力量更重要”

速度攀岩选手伍鹏的训练日志显示,核心力量仅占技术评分的30%,其余靠重心调整与节奏控制。这暗合职场生存法则:蛮干不如巧劲,”如何借力”比”盲目用力”关键得多。 - “疼痛是成长的刻度”

老茧、伤痕成为可视化的进步标记。正如管理学中的”成长型思维”,攀岩者将挫折视为反馈而非失败,这种心态正是内卷时代的一剂解药。

结语:在垂直世界里寻找水平人生

当年轻人涌向岩壁,他们追逐的不仅是肾上腺素,更是一种对抗平庸生活的仪式感。攀岩馆的岩点如同职场中的挑战,而保护绳则是社会安全网的具象化——我们永远需要努力向上,但也永远被允许坠落时被接住。或许正如一位岩友的签名所写:”在垂直的世界里,我们终于学会了水平思考。”