每个月初,在某 “相亲相爱一家人” 微信群里,都会准时出现一条消息:“抢茅台啦!” 群里成员们便会迅速打开某大型超市的小程序,点击 “茅台预约”。过几天后,群主会再发消息询问:“看中签了呗?” 然而,回复往往只有一个个 “无” 字接龙。

这看似在抢限量版奢侈品的场景,实际上抢的是原价购买茅台酒的资格。原价购买竟需如此争抢,可见茅台曾经地位之超然。当到手价远超指导价,茅台已不单纯是白酒,更像是披着酒瓶外衣的金融衍生品。

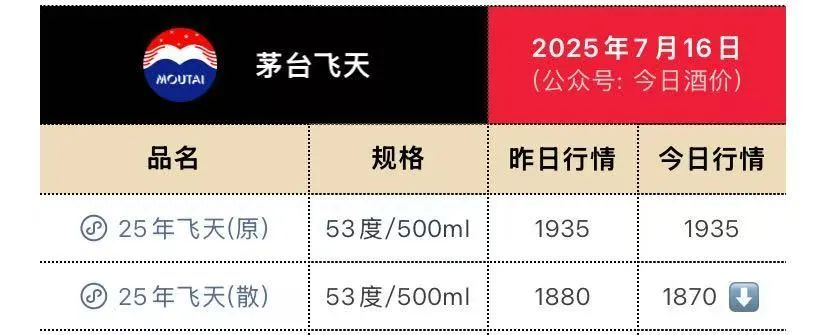

但时代在变,随着飞天茅台价格从 2500 元以上跌至 1800 元左右,群里的小紫对每月蹲点抢茅台的活动逐渐失去热情。曾经狂热的抢茅台现象降温,这背后,是茅台 “金融属性” 正快速褪色的现实。近两年,白酒行业深陷价格倒挂、动销疲软的深度调整期,市场弥漫悲观情绪。即便如茅台这般拥有超高地位的企业,也面临诸多棘手问题:终端价难以支撑、经销商体系难以割舍、年轻消费群体难以吸引…… 茅台,已站在必须转型的紧要关头。而对于大众而言,何时能不再抢购,直接以 1499 元的原价买到茅台,才是最关心的问题,只是这个问题,茅台似乎难以给出答案。

茅台的 “金融魔法”

二十多年来,白酒行业的发展方向发生了显著变化。在上世纪,众多名酒还秉持着 “大众喝得起的好酒”“为人民酿酒” 的理念,可后来纷纷背离初心,走向 “为人民币酿酒” 的道路,酒的品质依旧,但价格却让大众难以企及。

飞天茅台建议零售价为 1499 元,然而想以这个价格买到,几乎是不可能的事,其到手价一度飙升至 3500 元以上。久而久之,形成了一种固有认知:茅台就是昂贵的象征,酒桌上有茅台便显得格外有面子。人们不仅将茅台视为身份与面子的代表,更将其当作一种理财产品,抢到原价茅台后,自己不舍得饮用,而是囤货等待高价出售以赚取差价。前些年,抵押茅台从银行成功贷款的新闻屡见不鲜。“硬通货”“一般等价物” 等原本与金融紧密相关的词汇,如今却频繁与一瓶白酒联系在一起。贵州茅台的市值也随之不断攀升,以 “万物利好茅台” 的强劲态势,赢得了 “酱香科技” 的戏称,其酱香中似乎也透着奢侈品的味道,堪称白酒中的 “爱马仕”。那么,茅台为何能拥有如此尊贵且独特的金融属性呢?

按理说,无论酱香酒工艺多么复杂,口味多么独特,都难以仅凭这些因素实现价格翻倍并在股市中掀起巨浪。即便酱香酒具有稀缺性和越陈越香的特性,也不足以支撑大规模的囤积居奇,毕竟一旦价格下跌,囤货者将面临巨大风险。

但如果有茅台酒厂在背后推动,情况就截然不同了。茅台的崛起,并非单纯依靠产品本身,更多在于其善于讲故事。毕竟单纯卖产品所能获取的利润有限,而通过讲故事塑造 “奢侈品” 形象,才能实现如今高达 91.97% 的销售毛利率。

由茅台传播开来的故事在民间广泛流传。例如 1915 年巴拿马万国博览会上,茅台通过佯装摔酒瓶,凭借四溢的香气吸引众人,最终荣获金奖;还有其多次围绕 “国酒茅台” 展开的营销活动。尽管多年来业内不断有人澄清,当时该奖项数量众多,所谓金奖实际上近乎 “阳光普照奖”,并且 “国酒” 商标申请也未成功,甚至还引发了茅台将商标评审委员告上法庭的闹剧。但无论真相如何,“国酒茅台” 的概念早已深入人心。

借助这些故事,茅台多年来多次涨价,飞天茅台的出厂价确定为 1169 元,建议零售价定格在 1499 元 / 瓶,这一价格是茅台酒厂综合生产成本、预期利润以及市场调查数据后确定的。然而,从市场需求来看,飞天茅台实际上具备 2000 元以上的价格潜力,可茅台酒厂却选择控量控价,将这部分额外的利润空间留给经销商和黄牛。从 2024 年年报数据可见,茅台酒销量同比增长 10.22%,而生产量却同比下滑 1.63%。

供需失衡直接助长了终端价格的炒作。经销商和黄牛成为现货茅台价格走高的实际推动者,他们不遗余力地为茅台造势,囤货居奇,抬高酒价。因为茅台酒厂仅赚取 1169 元的出厂价,超出部分皆归他们所有。对于茅台酒厂而言,虽然这部分利润未能直接进入自己口袋,但只要飞天茅台不愁销路,通过捆绑销售的方式,能带动其他系列酒的销售,同时还能推动股价上涨,可谓一举多得。业内人士肖竹青向媒体透露,茅台已通知全国 42 家贵州茅台直营店暂停 500ml 茅台酒的单独销售,控量挺价的行动再次开启。

茅台的控量策略,本质上是一种饥饿营销手段,在其他领域也有类似案例。例如短跑比赛中,每次打破世界纪录时仅提升一点点成绩,与一次性大幅超越世界纪录相比,前者能带来更持久的话题性和更高的商业价值;又如某手机品牌在快充、续航等技术方面,每年仅实现小幅度提升,只要在行业中的霸主地位稳固,就坚持这种 “挤牙膏” 式的发展策略,以获取长期利益。

茅台通过控量以及向经销商压货的方式,维持着每年业绩的稳定增长,众多经销商、黄牛和投资者紧密捆绑,共同搭乘茅台这艘商业航母前行。拥有忠实的消费群体,兼具超高毛利与金融属性,白酒行业无疑是令市场瞩目的优质生意领域,至于普通大众的白酒消费需求,似乎只能被忽视,消费者只能无奈地承受高价。

2021 年 9 月上任的前任茅台董事长丁雄军,曾提出 “让茅台酒回到合理的市场价格”“回归商品属性” 等口号,但在尚未完成这一目标时,便于 2024 年 4 月提交了辞职报告。尽管其任期内茅台业绩大幅增长,渠道改革也卓有成效,但或许因其理念与茅台背后复杂的利益格局产生冲突,已不再适合担任茅台董事长这一关键职位。毕竟,触动一些人眼中的 “好生意” 并非易事。不过,只要人们对茅台的固有认知不崩塌,“酱香科技” 似乎就还有发展空间,只是,时代的浪潮正悄然改变这一切。

消融的金融属性

白酒成为可炒作的硬通货,并非所有人都喜闻乐见,至少普通消费者并不希望看到这种局面。普通消费者嘴上虽可能提及 300 元 – 600 元 500ml 的产品只能算中档酒,但真到自己掏钱购买时,仍会感到心疼。如今,高端酒价格已远远脱离普通大众的消费能力,多数酒友只是听闻其名,却未曾品尝过。

不过,市场风向正在发生转变。在各大电商平台上,五粮液普五价格降至不足 800 元,国窖 1573 售价 700 多元,青花郎 500 多元…… 高端白酒价格逐渐趋于亲民。

就连白酒行业标杆飞天茅台也不再坚挺,其散装终端价最高时曾突破 3000 元,如今已跌至 1800 元左右,与 1169 元的出厂价相比,价差仅 700 元,炒作空间被极大压缩。曾经热衷于抢原价茅台的 “相亲相爱一家人” 群,如今也对这一活动兴致索然。

“酱香科技” 的股价同样经历了大幅波动。自 2021 年初突破至 2400 元 / 股的历史高位后,在随后的 4 年时间里,贵州茅台股价下跌超千元,跌幅超过 40%。股价的大起大落让那些依据酒价投资股票的人,深刻体验到了股价随酒价下跌的苦涩滋味。

此外,“禁酒令” 也对白酒行业产生了重大影响。2025 年 5 月,《党政机关厉行节约反对浪费条例》明确规定 “公务工作餐不得提供酒类”,这一规定被众多酒友视为 “史上最严禁酒令”。茅台在前段时间举办的 2024 年度股东大会晚宴上,将以往招待投资者的飞天茅台换成了自产的蓝莓果汁,伴手礼也从酒品改为普通笔记本。

与十多年前相比,如今头部白酒公司公务消费占比已降至 5% 左右,看似占比不高,但这背后所产生的连带影响却远超预期。茅台等高端白酒的黄金时代,得益于搭上大基建和房地产发展的快车。在当时,酒桌成为项目合作、获取贷款的重要 “润滑剂” 和敲门砖。而现在,随着 “润滑剂” 被禁用,潜在的商务需求必然萎缩,这无疑给本就处于下行压力的白酒行业雪上加霜。

酒业家的调研结果显示,山东、河南、广东、河北、浙江、四川等多个省份的中高端餐饮消费出现骤降,包间预定量下降 40% – 60%,上桌率锐减 40% 以上,中高端白酒销量普遍下降 60% – 80%。

需求的减少迅速反映在经销商层面。中国酒业协会发布的《2024 中国白酒市场中期研究报告》显示,2024 年上半年,超过 60% 的经销商表示库存增加。库存压力导致经销商资金周转困难,超过 30% 的经销商面临现金流压力,超过 50% 的经销商利润空间缩小。有经销商无奈地向媒体诉苦:“茅台酒就像房子一样,价格越涨越有人囤,一旦下跌,大家便开始恐慌性抛售。”

面对消费端需求的变化以及经销商的普遍压力,今年 4 月,茅台将 2025 年营收目标下调至 9%。这是自 2020 年以来,茅台首次下调业绩增速目标,也是自 2017 年以来,首次将增速目标调整至个位数。

时过境迁,科技行业已逐渐成为经济发展的主要驱动力,新兴产业迅速崛起,将房地产等传统行业抛在身后。而科技新兴产业依赖的是技术创新和人才优势,并非酒桌文化所构建的关系网络,这进一步削弱了高端白酒的市场需求。可以确定的是,以往依靠房地产和大基建躺着赚钱的时代已一去不复返。如今,白酒行业的消费品属性逐渐回归,深耕大众酒市场,提供低价优质的产品才是行业发展的关键。

这背后体现的是白酒消费从虚幻的 “面子消费” 向务实的 “理性消费” 的转变,也是飞天茅台在褪去金融属性后,回归饮用酒本质的必然趋势。广东省食品安全保障促进会副会长、中国食品产业分析师朱丹蓬认为:“原有的价格是虚高且不合理的。茅台价格的调整,对于行业去泡沫化、实现有序发展,乃至对宏观经济而言,都是积极的信号。”

7 月 7 日,茅台销售公司在半年工作会上提出 “服务革命”,明确认识到 “白酒行业正从以商品为中心,向以消费者为中心转变”。这意味着,过去白酒处于优势地位,消费者难以企及;而如今形势逆转,白酒企业需要关注消费者是否愿意选择白酒。一向被视为 “资本印钞机” 的茅台,如今也开始积极改革,足以表明当前形势的紧迫性。

如何锚定年轻时代?

“年轻人还喜欢喝白酒吗?” 这个问题频繁被提及,反映出白酒行业面临的一个严峻现实:白酒正逐渐失去年轻消费者的青睐。

前董事长季克良曾表示:“年轻人不喝茅台酒,是因为还没到时候,20 多岁还在玩乐阶段,不懂品味好酒。” 现任董事长张德芹也分享过自己的观察,他认为年轻人并非不喜欢白酒,而是反感酒桌文化中的阿谀奉承。但实际情况是,年轻人既不喜欢酒桌文化中的 “爹味” 氛围,又由于从小接触各种饮料,对白酒缺乏文化认同感和情感连接。

近两年,白酒行业兴起低度潮。《低度潮饮趋势报告》显示,2020 – 2024 年,我国低度酒市场规模从 200 亿元迅速增长至超 570 亿元。这表明年轻人不喜欢白酒过于辛辣的口感以及饮用后带来的不适反应。如何提升白酒的适口性,成为白酒行业必须面对的重要课题。

各大名酒企业和知名经销商纷纷关注或布局低度酒赛道。五粮液计划下半年推出 29 度低度酒,泸州老窖拟推出 28 度国窖 1573。茅台在这方面的动作更为多样,不仅推出低度气泡酒,还涉足冰淇淋、咖啡、巧克力等领域,其中酱香拿铁曾引发广泛关注,但最终效果不佳,未能持续吸引消费者。茅台虽然积极向年轻人示好,但仅在营销层面发力,犹如隔靴搔痒。要真正打动年轻人,需要在品牌定位、团队建设、市场拓展、营销方式等方面进行全面革新,构建一个系统工程,才能取得持久的效果。

以渠道改革为例,过去白酒品牌主要依赖传统线下渠道,便能触达绝大多数消费者。但如今,年轻人的购物方式日益多样化,电商的兴起削弱了传统渠道的重要性。白酒品牌只有积极拥抱线上渠道,才能真正触达年轻消费群体。近年来,茅台积极推进提直降代策略,通过 i 茅台平台以及各种航班售酒等方式,直营比例显著提升。在 2018 – 2023 年的五年间,茅台大规模削减经销商,国内经销商数量累计减少 907 家,占整个经销商体系的比例超过 30%。然而在 2024 年,茅台又新增了 67 个经销商。这一现象表明,在行业下行压力下,即便强大如茅台,也面临着渠道调整的艰难抉择,转型之路困难重重。

结语

无论是试图褪去金融属性,还是努力拥抱年轻消费者,茅台虽动作不断,但效果却不尽如人意。在拥有超然地位之后,许多决策已不再完全由自身掌控。

从白酒行业的发展历程来看,茅台的辉煌时期相对较短。短期内,凭借在高端市场积累的优势以及独特的金融属性,茅台的名酒效应依然显著。但时代的变化悄然无声,在从 “渠道为王” 向 “消费者为王” 的转变过程中,茅台能否以创新的姿态继续引领行业发展,在新消费趋势和新渠道模式下实现破局,市场将持续关注。