在当代社会,优绩主义(meritocracy)作为一种主导性价值观,宣称社会与经济的奖赏应当依据才能、努力和成就来决定,强调在机会平等的条件下公平竞争。这一理念看似公平合理,却在实际运作中演变为一个精密运转的系统性陷阱。金津对17位来自弱势背景的精英大学生的研究揭示了这一悖论:那些看似突破结构限制的“例外”个体,实际上恰恰是优绩主义最忠实的践行者和被塑造者。他们的人生轨迹不仅展现了优绩主义对个体的深刻形塑,更暴露了这一体系如何通过“理性选择”的外衣,掩盖了结构性不平等的实质。

优绩主义的虚假承诺与“例外”的幻象

优绩主义最初作为一种进步理念出现,旨在打破贵族世袭的垄断,代之以能力为本的社会流动机制。它承诺只要凭借足够的努力和才能,任何人都能实现阶层跨越。然而,金津的研究对象——那些从寒门进入“清北复交”的学子们——的“成功”故事,恰恰揭示了这一承诺的虚幻性。这些学生之所以成为“例外”,并非因为他们拥有超乎寻常的能力,而是因为他们的特质与优绩主义评价系统高度契合。他们中的许多人,如保持高绩点并在头部公司实习的梁臻,或是自学编程并勇敢旁听课程的林晔,都展现出对优绩主义规则的高度适应能力。

然而,这种“成功”背后隐藏着一个残酷的现实:优绩主义表面上推崇机会平等,实则通过代际资源积累将优势不断固化。富裕家庭通过天价教育投资垄断顶尖教育资源,形成精英的代际传承。数据显示,美国顶尖大学中,来自前1%富裕家庭的学生数量已超过后50%家庭学生的总和。在中国语境下,尽管有少数寒门学子能够突破重围,但他们付出的代价和承受的压力远非优势阶层子女可比。如清华大学的何想,为了保持竞争力,大学四年出校门不超过8次,将全部精力投入学习。这种自我剥削式的努力,正是优绩主义将社会地位与个人价值捆绑的结果。

更深刻的问题在于,这些“例外”的存在被优绩主义体系用作证明其公平性的证据,掩盖了绝大多数弱势群体学生被系统性排斥的事实。金津最初的研究预设——寻找那些“最大程度实现突破的学生”——本身就隐含了优绩主义的价值判断:只有那些进入精英大学并取得竞争性成就的寒门学子才值得关注和研究。这种预设忽略了更多无法适应优绩主义规则的弱势学生,如北大的崔珊,她因不擅长规划而在大学中处处受挫,最终成为“不能被称为例外”的例外。崔珊的案例表明,当教育系统以单一的优绩标准衡量所有人时,那些不符合这一标准的学生将被边缘化,无论他们是否有其他方面的才能或潜力。

优绩主义的虚假承诺还体现在它对“努力”的神化上。它宣称“努力就会有回报”,却刻意忽视了个体所处环境的巨大差异。正如研究所指出的,“大山里的孩子,再努力也获取不了和城市孩子相同的资源”。当成功被简化为“能力+努力”的公式时,那些因结构性因素而未能取得成功的人不仅被剥夺了机会,还要承受“不够努力”的道德指责。这种将失败道德化的叙事,使得优绩主义不仅是一种评价体系,更成为一种压迫工具。

优绩主义的内化与隐形伤害

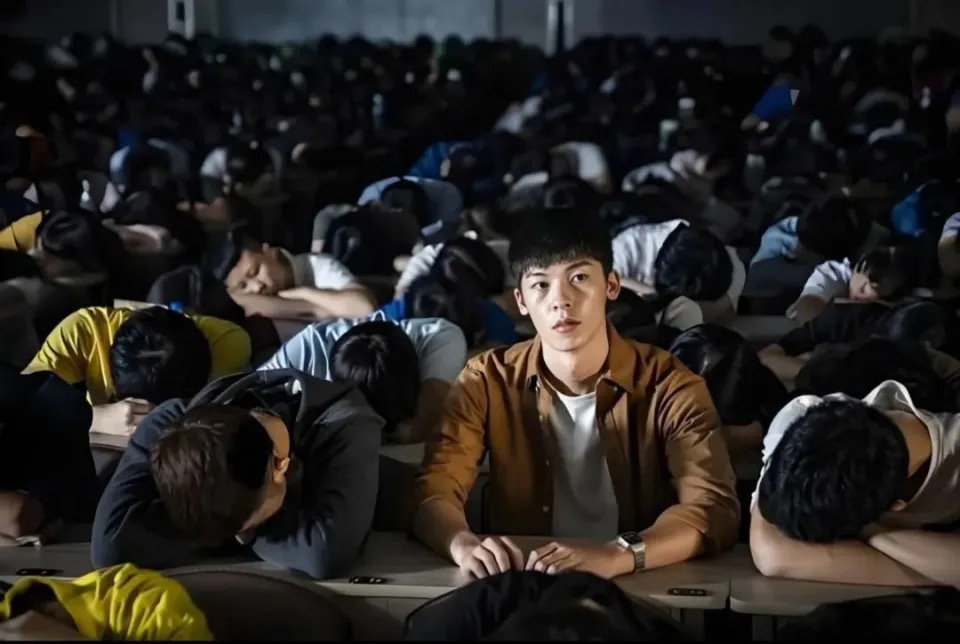

金津的研究揭示了一个更为隐蔽的机制:优绩主义不仅是一种外部评价标准,更通过个体的“理性选择”被内化为自我规训的工具。她的访谈对象们普遍表现出对时间的极端功利化态度,“很难真正享受生活,总觉得要把时间花在做严肃的、正经的事情上,否则就会感到愧疚、焦虑”。这种内化过程使得结构性不平等不再需要通过外部强制来维持,而是通过个体的自我管理来实现,成为福柯所说的“自我的技术”。

优绩主义的内化导致了一系列隐形伤害。首先是对多元价值的压制。复旦大学的唐慧在耶鲁交换期间,尽管身处全新的环境,却仍将大部分时间花在图书馆自习,未能充分利用这一经历拓展视野。她的行为反映了优绩主义如何窄化人们对教育目的的理解——教育不再是探索自我和世界的旅程,而是获取竞争优势的手段。这种工具化的教育观与优绩主义推崇的“唯分数论”一脉相承,后者已导致中国超过60%的大学生以绩点为中心规划校园生活。

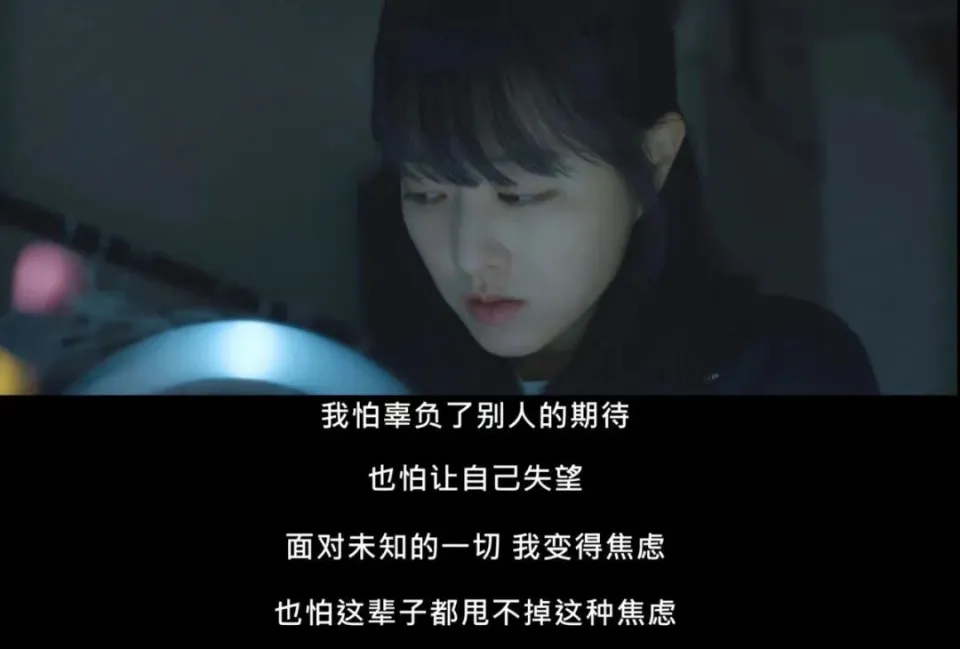

其次是对心理健康的影响。优绩主义塑造了一种“不进则退”的紧迫感,使个体持续处于焦虑和紧张状态。当人们将成败完全归因于自身努力时,失败会引发强烈的自我谴责——“怎么不再努力点呢”。反复的失败体验可能导致“习得性无助”,使人陷入抑郁甚至绝望。即使是那些取得表面“成功”的个体,如高薪的投行高管或硅谷工程师,也常常陷入自我剥削的怪圈,为维持优越感而牺牲全部生活。

更为深远的是,优绩主义的内化导致了社会团结的瓦解。它将人们划分为“赢家”和“输家”,并赋予前者道德优越感。哈佛大学教授迈克尔·桑德尔指出,这种“精英的傲慢”引发了社会分化,促进了民粹主义的兴起。在金津的访谈对象中,也不难发现他们开始用优绩主义的眼光评判他人,“判断别人够不够聪明,够不够努力,是不是优秀,是否值得拥有更多”。这种思维方式加剧了社会撕裂,使人们难以形成对抗结构性不平等的集体力量。

优绩主义的内化还体现在它对人生轨迹的预设上。金津发现,她的研究对象们“把他们的欲望、追求和对人生的想象依附在优绩主义之上”。当一个人的理想和抱负完全由外部评价体系所定义时,真正的自我探索和解放便无从谈起。这种状况造就了现代社会中的“悬浮心理”——人们悬浮于当下境况与意义追寻之间,成为“无根的浮萍”。

表:优绩主义内化的表现形式与后果

| 内化形式 | 具体表现 | 个体后果 | 社会后果 |

|---|---|---|---|

| 时间功利化 | 将时间投入“正经事”,难以享受生活 | 焦虑、愧疚感 | 生活意义窄化 |

| 成就认同 | 将自我价值与成绩、职位绑定 | 自我剥削、倦怠 | 工作至上文化 |

| 道德化评判 | 以成就评判他人价值 | 社交疏离 | 社会撕裂 |

| 规划强迫症 | 过度规划人生路径 | 灵活性丧失 | 创新抑制 |

从“我”到“我们”:超越优绩主义的可能路径

面对优绩主义制造的困境,个人层面的解决方案——如“找到自我”或建立多元价值体系——虽然重要,但远远不够。金津的研究最终指向一个更为根本的出路:真正能挑战结构的,不是个体的能动性,而是人与人的“共同关系”和日常生活中的微小善意。她强调,“跨越不平等,需要的不是『我』,而是我们”。这一观点颠覆了优绩主义将成功视为个人奋斗结果的叙事,将关注点转向了集体行动和社会联结的力量。

构建多元评价体系是超越优绩主义的第一步。当前的教育和职场环境过度依赖学历、绩点、收入等量化指标,将成功定义为“高学历、高职位、高收入”。这种单一标准不仅压抑了个体的多样性,也造成了普遍的内卷现象。有学者呼吁建立“多元发展赛道”,认可团队合作、领导能力、创新思维等不同形式的才能。在实践中,这意味着大学应减少对标准化考试的依赖,企业需改变唯名校论的招聘倾向,社会需赋予不同职业路径同等的尊重。如红网评论所指出的,“我们并非抗拒优绩,而是抗拒’成功’的单一定义”。

反思教育公平是打破优绩主义代际复制的关键。当前的教育体系表面上倡导机会均等,实则允许富裕家庭通过巨额教育投资为子女积累优势。数据显示,美国精英私立学校每年在每个学生身上的花费是公立学校的6-7倍,而这些学校80%的学生来自收入前5%的家庭。要改变这一状况,需要政策层面的干预,如增加对弱势学校的资源倾斜、改革大学招生制度以降低家庭背景的影响、通过税收和福利政策补偿环境劣势群体。更重要的是,教育目的本身需要重新定义——它不应是军备竞赛式的技能积累,而应致力于培养批判思维和社会责任感。

重构社会价值观是抵御优绩主义文化霸权的深层工作。优绩主义之所以能够深入人心,是因为它与资本主义的效率至上原则高度契合,将人异化为“自我优化的工具”。桑德尔指出,必须剥离“工作至上”的价值观,重建社会对多元价值的尊重。这包括承认非生产性活动的价值(如艺术创作、社区服务),肯定平凡生活的尊严,以及挑战将经济成功等同于人生价值的文化叙事。如中国青年报文章所言,“人不是竞争工具,而是需要身心健康、全面发展的鲜活个体”。

培育团结文化是对抗优绩主义分裂效应的直接途径。优绩主义将社会描绘为个人竞争的战场,瓦解了人们形成集体行动的基础。金津强调的“共同关系”和“微小善意”指向了一种替代性愿景:通过日常互动中的互助与支持,重建社会成员间的信任与联结。这种团结文化可以在不同层面实践——在学校中创建合作而非竞争的学习环境,在职场中建立劳动者互助网络,在社会运动中形成跨阶层的联盟。正如“优绩悖论”研究所显示的,基于优绩原则运作的组织实际上更容易出现无意识的歧视,而对抗这种歧视需要集体性的反思和制度变革。

心理层面的自我解放也是摆脱优绩主义束缚的重要环节。个体可以通过建立多元的自我价值体系,减少对外部评价的依赖。这包括培养工作之外的兴趣爱好,发展非功利性的社交关系,以及学习对自我友善的对话方式。尤为关键的是重新认识失败的意义——将“成绩没有达到预期、面试没有拿到Offer”视为阶段性反馈而非对自我价值的全盘否定。这种心理调适不是要放弃努力,而是为了摆脱优绩主义非此即彼的思维桎梏,获得更为平衡的人生视角。

表:超越优绩主义的多层次路径

| 层面 | 具体措施 | 挑战 | 长期目标 |

|---|---|---|---|

| 个人心理 | 建立多元价值体系,自我关怀 | 外部压力持续存在 | 实现精神自由 |

| 教育制度 | 改革评价标准,资源再分配 | 既得利益群体阻力 | 真正的机会平等 |

| 职场文化 | 减少工时,认可多元才能 | 资本效率优先逻辑 | 工作尊严恢复 |

| 社会价值 | 挑战成功单一定义 | 文化惯性强大 | 多元价值共生 |

| 政治经济 | 税收福利改革,工会保护 | 新自由主义霸权 | 结构性平等 |

优绩主义之后:重新想象社会流动与人生价值

金津的研究始于对“寒门无贵子”叙事的不满,她不愿接受社会结构决定论的悲观结论,试图通过“例外者”的故事寻找突破的可能。然而,随着研究的深入,她发现这些“例外者”的“成功”恰恰巩固了优绩主义的神话,使结构性不平等更加难以辨认和挑战。这一认识转变揭示了社会流动研究的根本困境:当我们将目光局限于那些“成功”跨越阶层壁垒的个体时,我们已经在无意中认可了壁垒本身的合理性。

重新定义社会流动是摆脱这一困境的必要步骤。传统的社会流动研究关注的是个体在阶层阶梯上的位置变化,却很少质疑阶梯本身的结构。优绩主义将社会流动简化为个人能力与努力的函数,掩盖了权力、资源和文化资本在其中的决定性作用。真正的社会流动应当意味着社会结构本身的民主化——不仅是某些个体能够向上移动,而是所有位置都能获得同等的尊重和资源保障。这要求我们将视线从“如何帮助更多人成功”转向“如何让不同生活都值得过”。

重新发现日常生活的解放潜力是金津研究的重要启示。在她看来,真正具有挑战性的力量并非来自英雄式的个人奋斗,而是源于“人与人的共同关系和日常生活中的微小善意”。这种观点将社会变革的场所从宏大的制度舞台转移到日常互动的微观政治中。每一次对竞争逻辑的拒绝,每一次对他人困境的共情回应,都是对优绩主义堡垒的微小但真实的撼动。善意之所以具有解放性,正是因为它超越了优绩主义的交易逻辑——不是因为你优秀或有用,而仅仅因为你是人,就值得被善待。

重新连接个人命运与集体命运是后优绩主义时代的核心课题。优绩主义最深刻的伤害或许在于它使人们相信每个人的命运完全掌握在自己手中,从而瓦解了团结的基础。当人们认为失败纯粹是个人的责任时,他们便难以看到彼此处境的联系,也无法形成改变现状的集体力量。金津强调“跨越不平等,需要的不是『我』,而是我们”,正是要重建这种被优绩主义切断的联系。在日益不平等的全球社会中,唯有认识到我们的命运相互交织,才能找到对抗结构性压迫的有效路径。

对大学使命的重新思考也在此语境中显得尤为迫切。在金津的研究期间,“小镇做题家”和“优绩主义”等概念尚未流行,但今天的大学生已普遍对优绩主义的承诺产生幻灭。这种幻灭既是危机,也是契机——它迫使大学反思自己究竟是社会再生产的中介,还是批判性思维和社会想象的空间。大学不应仅仅是职业训练的场所,更应是优绩主义意识形态的反思者和替代方案的实验场。这意味着重新设计课程以鼓励探索而非竞争,创建师生间的平等对话,以及支持学生对主导性社会价值的批判性质疑。

最后,重新想象人生价值是超越优绩主义的终极目标。现代社会将人生价值异化为可量化的外部成就,使人们陷入无休止的自我优化焦虑。优绩主义陷阱的本质在于它无法回答一个简单却深刻的问题:如果剥离了所有的成绩、职位和收入,你是谁?应对这一困境,需要恢复对生命内在价值的信念——价值不在于你做什么或拥有什么,而在于你如何存在、如何与他人相连。如中国青年报文章所言,“人生是一场远行,外在的成绩、成就只是人生的一个方面”。

金津的研究最终指向一个悖论:那些看似最成功地突破了结构限制的个体,恰恰是最深地被优绩主义形塑的人。这一发现打破了社会流动研究中的许多天真假设,也为我们理解当代社会中的不平等提供了更为复杂的视角。在优绩主义已成为全球性意识形态的今天,寻找其替代方案不仅关乎个人如何活得更加自由,更关乎我们能否建立一个真正公正的社会。这条道路注定漫长,但每一步微小的偏离和抵抗,都是对“另一种可能”的探索和印证。