——极端抗衰实验背后的科学争议与伦理困境

一、从“换血疗法”到基因编辑:一场疯狂的抗衰实验

美国硅谷亿万富豪布莱恩·约翰逊(Bryan Johnson)的抗衰实验堪称“科学狂想曲”。2023年,他因“三代换血疗法”引发全球哗然——将17岁儿子的血浆输入自己体内,再将自身血液输给70岁的父亲,试图通过年轻血液逆转衰老。这一实验源于2005年小鼠研究中“年轻血液可修复组织”的假设,但人类临床证据始终缺失。最终检测显示,三人的衰老指标均无改善,反而导致儿子血红蛋白暴跌被迫休学。

约翰逊并未止步,转而投向更激进的基因疗法。2023年,他赴洪都拉斯注射编码卵泡抑素的基因(小鼠实验中可延寿36%),甚至拉上父亲参与。然而,这种未经临床验证的技术风险极高,专家警告可能引发免疫风暴或未知疾病。

二、“抗衰神药”雷帕霉素的翻车:加速衰老的讽刺结局

约翰逊连续5年服用免疫抑制剂雷帕霉素(动物实验显示延寿潜力),却遭遇严重副作用:口腔溃疡、伤口愈合缓慢、血糖异常及睡眠质量下降。更讽刺的是,一篇预印本论文指出,雷帕霉素可能加速人类衰老。斯坦福专家批评其“200种干预同时进行,无法分辨哪些有效”。

争议焦点:

- 科学依据薄弱:雷帕霉素的人类延寿效果从未被证实,盲目用药可能抑制免疫系统,增加癌症风险。

- 商业营销嫌疑:约翰逊将失败包装为“探索必经之路”,通过纪录片和社交媒体引流,其抗衰公司年收入达4000万美元,但60%用户反馈产品导致恶心呕吐。

三、机械化的“逆龄生活”:数据奴役还是健康范式?

约翰逊的日常宛如“人体实验室”:

- 精准到克:每日摄入1977卡路里的素食(如西兰花、黑扁豆),称重至克。

- 药片轰炸:每天吞服100+补剂,包括处方药阿卡波糖、二甲双胍。

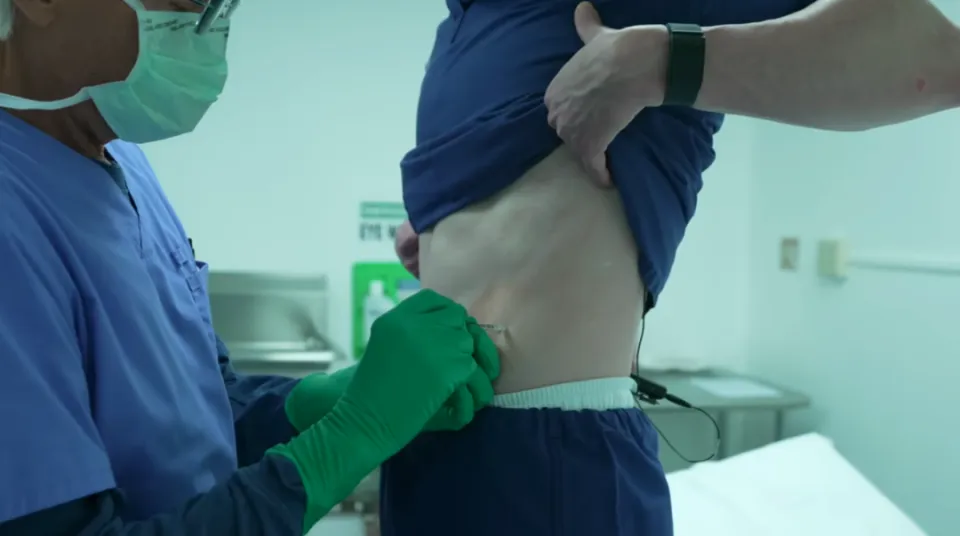

- 科技加持:生发激光帽、高压氧舱、全身冲击波(甚至击打生殖器以“提升性能力”)。

成果与矛盾:

- 部分指标“逆龄”:心脏年龄从60岁降至37岁,皮肤年龄28岁,但左耳老化至64岁,凸显器官衰老不均衡。

- 专家质疑:哈佛学者批评其“将身体视为机器”,忽视心理与社会健康。

四、伦理与社会反思:当抗衰成为“富豪特权”

- 科学伦理危机:换血、基因编辑等技术缺乏安全验证,可能引发不可控后果。

- 社会公平问题:约翰逊每年耗资200万美元抗衰,普通人难以企及,加剧“寿命阶级分化”。

- 生命质量争议:极端自律是否值得?《自然》杂志评价:“对生命长度的追求,不应以牺牲生活意义为代价。”

结语

约翰逊的实验像一面镜子,映照出人类对死亡的恐惧与科技的边界。尽管他部分器官“逆龄”,但代价是沦为数据的奴隶,甚至危及亲情与健康。或许,真正的长寿秘诀不在于“对抗时间”,而在于平衡的科学态度与对生命本质的尊重。正如网友调侃:“他花了几百万美元,只为让自己看起来比实际年龄更老。”