产伤性新生儿骨折是阴道分娩过程中因机械性牵拉、挤压或操作不当导致的常见并发症,其中锁骨骨折占比最高(约75%),肱骨骨折相对少见但危害显著。本文通过分析一例”产道条件差但坚持顺产”导致新生儿左侧肱骨骨折的临床案例,结合产科评估、分娩决策、接生操作及产后处理全流程,探讨此类并发症的发生机制、高危因素及防控策略,旨在提升产科团队对产伤风险的预判能力与规范化处理水平,最终降低可避免的新生儿损伤发生率。

病例回顾:从”顺利”到”意外”的分娩过程

1. 孕妇基本情况与产前评估

产妇为19岁初产妇,身高153cm(属亚洲女性矮小体型,骨盆入口平面可能相对狭窄),孕40+3周因规律下腹痛4小时入院。超声提示胎儿双顶径9.4cm(接近正常足月儿上限)、头围34cm、腹围34.8cm、股骨长7.3cm,预估胎儿体重3.5kg(实际出生体重3600g,与预估基本一致);但存在脐带绕颈2周的潜在风险。

2. 产程进展与关键转折点

- 第一产程:进展顺利(未提及潜伏期延长或活跃期停滞),说明宫缩功能及宫颈扩张能力正常。

- 第二产程:宫口开全1小时30分时,胎头下降缓慢,当班医生查体发现耻骨弓偏低(提示骨盆出口平面狭窄,尤其是坐骨结节间径或耻骨弓角度可能不足),结合胎儿体重预估3.5kg,判断”阴道分娩困难”,建议剖宫产终止妊娠。

- 家属决策:产妇及家属拒绝剖宫产,坚持继续试产。至宫口开全2小时15分(已超第二产程时限,初产妇正常不应超过3小时),助产士上台接生。

3. 分娩并发症的发生

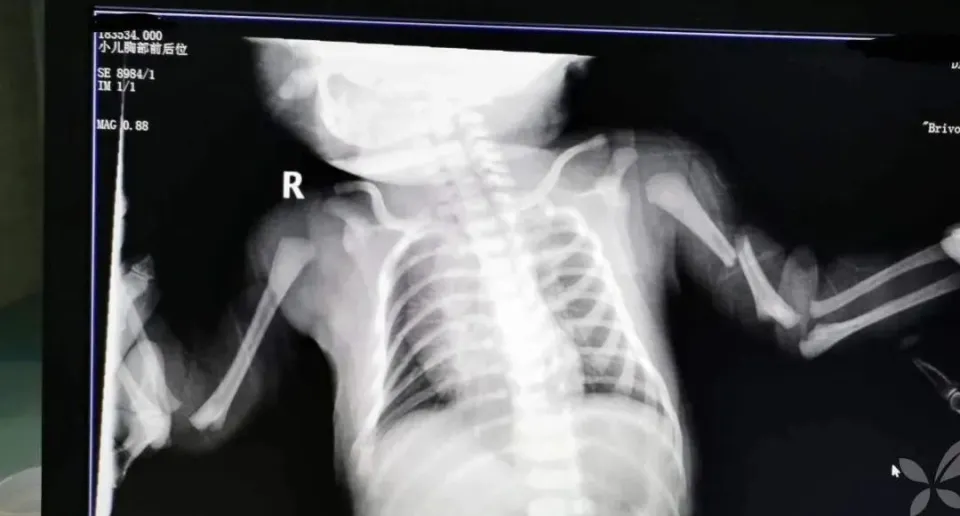

娩出胎头后出现”肩难产”(胎儿前肩嵌顿于骨盆入口,常规娩肩困难),采用经典处理方式:曲大腿(增加骨盆出口径线)、耻骨联合上加压(向下推送胎儿后肩)。最终胎儿娩出,但出生后护士发现新生儿左侧手掌抓力消失、持续哭闹,查体示抬臂时有骨擦音,X线确诊”左侧肱骨骨折”(非肩难产直接损伤的锁骨或上肢近端,而是远端肱骨中段)。

4. 转归:经外科手法复位+小夹板外固定,4周后骨折愈合良好,功能恢复正常。

新生儿肱骨骨折的机制分析与高危因素

1. 直接原因:肩难产的连锁反应

肩难产是指胎头娩出后,胎儿前肩被嵌顿于母体骨盆入口,常规娩肩手法无法顺利解除嵌顿的分娩急症。本例中,耻骨弓偏低(出口平面狭窄)与胎儿体重3600g(虽未达巨大儿标准,但对矮小骨盆产妇而言已属相对过大)共同导致胎头娩出后,前肩无法通过狭窄的耻骨弓下缘,助产士采用”曲大腿+耻骨联合上加压”时,向上的外力通过胎儿躯干传导至肩部,后肩在试图旋转娩出过程中可能牵拉肱骨干,导致应力集中于肱骨中段,最终引发青枝骨折或完全性骨折。

2. 潜在高危因素的叠加

- 产道条件差:产妇身高153cm,骨盆入口平面可能相对狭窄(如骶耻外径<18cm),耻骨弓角度偏小(正常>90°,本例偏低),出口横径(坐骨结节间径)可能不足(正常>8.5cm),这些因素共同限制了胎儿肩部的通过空间。

- 胎儿体重与骨盆不匹配:预估体重3.5kg(实际3600g)对于矮小骨盆初产妇而言,虽未达到巨大儿(≥4000g)标准,但若骨盆入口或出口存在结构异常(如耻骨弓低),仍可能导致相对头盆不称。

- 产程干预延迟:第二产程延长(宫口开全2小时15分)增加了胎儿肩部受压时间,胎头娩出后肩部嵌顿风险升高;而家属拒绝剖宫产的决策,迫使产科团队在非最佳条件下继续试产。

- 接生技术因素:助产士在处理肩难产时,前肩娩出后抬高后肩的动作若力度控制不当(如过度牵拉上肢),可能直接造成肱骨干的机械性损伤;此外,耻骨联合上加压的方向与力度若未精准把控(需垂直向下且避免侧向力),也可能间接传导至肩部。

3. 其他可能原因(需排除)

尽管本例更倾向分娩操作相关损伤,但新生儿先天性骨质发育不全(如成骨不全症)也不能完全排除——此类患儿骨骼脆性增加,轻微外力即可导致骨折,但通常伴有家族史、孕期超声提示长骨短小或母亲有反复流产史等线索,本例未提及此类信息,故概率较低。

产科团队的反思与改进措施

1. 产前评估与风险沟通的不足

- 骨盆条件筛查不充分:孕妇身高153cm本应作为”骨盆可能狭窄”的高危预警,在孕期产检中需重点关注骨盆测量(如入口前后径、坐骨结节间径、耻骨弓角度),并通过超声评估胎儿-骨盆比例(如超声测量坐骨棘间径、对角径等)。本例中,若产检时已发现耻骨弓偏低,应提前向孕妇及家属宣教”矮小骨盆+胎儿体重适中也可能发生难产”的风险,强化自然分娩的适应症认知。

- 胎儿体重管理的缺失:预估体重3.5kg对多数产妇并非禁忌,但对身高不足155cm的初产妇而言,需通过饮食指导控制胎儿过度增长(避免胎儿偏大增加头盆不称风险)。本例中,孕期未明确提及体重管理干预,可能间接导致胎儿实际体重接近临界值。

2. 分娩决策中的医患沟通问题

第二产程宫口开全1小时30分时,医生已基于耻骨弓低与胎儿体重判断”阴道分娩困难”并建议剖宫产,但家属拒绝。此类情况在临床常见,根本原因在于医患双方对”分娩风险”的认知差异——家属往往关注”顺产对母婴的长期益处”,而忽视”当前产道条件与胎儿状态下的即时风险”。产科团队需在产前通过模拟案例、数据对比(如”骨盆狭窄顺产失败后中转剖宫产的损伤率” vs “直接剖宫产的安全性”)加强沟通,帮助家属理性决策。

3. 接生与肩难产处理的操作规范待优化

- 助产士技术培训:前肩娩出后抬高后肩时,需遵循”先牵拉后旋转”的原则(如Rubin手法、Woods旋转法),避免暴力牵拉上肢;本例中若抬臂动作过于粗暴(如直接提拉上臂而非通过躯干整体旋转),可能导致肱骨干受力过大。

- 肩难产抢救演练:耻骨联合上加压需精准控制方向(垂直向下)与力度(避免侧向剪切力),且需与曲大腿动作协同;科室应定期组织肩难产模拟演练(如使用分娩模型),重点培训”HELPERR”流程(Help呼叫援助、Evaluate评估是否需会阴切开、Legs曲大腿、Pressure耻骨上加压、Enter旋肩法、Remove后臂娩出、Roll产妇翻身)的规范化操作,减少人为操作失误。

4. 产后新生儿评估的细节把控

护士在擦拭胎儿时发现”左侧手掌无抓力”(提示臂丛神经或上肢骨骼损伤可能),医生通过”抬臂骨擦音”及时识别骨折,体现了产后观察的重要性。但需进一步强调:所有经阴道分娩的新生儿(尤其是肩难产、产程延长、器械助产者),均应在断脐后10分钟内完成全身系统检查(包括四肢活动度、关节稳定性、骨性突起触诊),避免因哭闹掩盖轻微骨擦音或畸形。

产伤性新生儿骨折的综合防控策略

1. 产前:精准评估与风险分层

- 对所有初产妇(尤其身高<155cm、有骨盆外伤史或既往难产史者)常规进行骨盆测量(包括入口平面、中骨盆平面、出口平面参数),结合超声评估胎儿大小与骨盆比例;

- 对预估胎儿体重>3500g(矮小骨盆产妇)或存在脐带绕颈≥2周者,需在产检时明确告知”阴道分娩可能的风险”,并制定个体化分娩计划。

2. 产时:动态监测与决策优化

- 第二产程严格限时管理(初产妇宫口开全后不应超过3小时),若出现胎头下降缓慢、耻骨弓低等异常,需及时评估阴道分娩可行性;

- 肩难产处理遵循标准化流程(HELPERR),避免暴力操作;助产士与医生需协同配合,优先尝试旋转法(如Woods法)而非单纯加压。

3. 产后:早期识别与规范处理

- 所有新生儿娩出后需进行”四肢活动度+关节稳定性”快速筛查(重点观察上肢抬举、抓握、旋转功能);

- 疑似骨折者立即行X线检查,确诊后根据骨折类型选择复位(手法或牵引)+固定(夹板、绷带或石膏),定期复查直至愈合;

- 加强家属沟通,解释骨折为分娩并发症(非医疗过错),缓解焦虑情绪。

本例新生儿肱骨骨折的发生,本质上是”产道条件差(耻骨弓低+身高矮小)”与”人为决策冲突(拒绝剖宫产)”共同作用的结果,叠加肩难产处理中的操作细节不足,最终导致可避免的产伤。通过强化产前骨盆与胎儿体重评估、优化医患风险沟通、规范接生技术培训及产后系统检查,可显著降低此类并发症的发生率。产科团队的核心目标应是:在尊重产妇分娩意愿的同时,以科学评估为基础,平衡”自然分娩益处”与”即时母婴安全”,最终实现”最小损伤的分娩结局”。