在中国南方的餐桌上,有一种洁白如玉、辛香爽脆的食材,它既是寻常百姓家的开胃小菜,又是传统医学眼中的养生佳品,却让大多数北方人既叫不出名字,更无缘品尝——这就是藠头(jiào tóu)。这种被民间誉为”菜中灵芝”的百合科葱属植物,以其独特的风味和丰富的营养价值,成为长江中下游地区饮食文化中不可忽视的存在。今天,就让我们一起揭开藠头神秘的面纱,探索这个南方人钟爱却鲜为北方人所知的美食宝藏。

藠头:被误读的”葱蒜近亲”

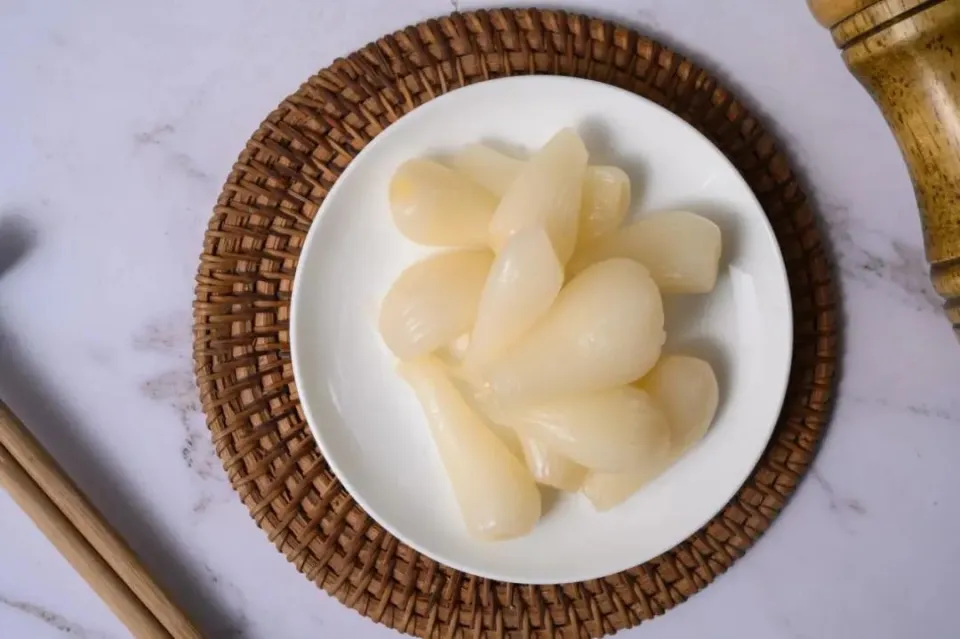

藠头,学名Allium chinense,是百合科葱属多年生草本植物的地下鳞茎,与大蒜、洋葱、韭菜同属一个家族。它的别名繁多——薤(xiè)、荞头、火葱、三白……每一个名字都承载着不同地域的文化记忆。在江西,人们亲切地称它为”藠头”;在湖北,它被称为”薤头”;而在云南某些地区,它又被叫做”苦藠”。这种植物最显著的特征是其鳞茎外皮洁白光滑,数枚聚生,形似蒜瓣却更为修长,叶片细长如葱,整体外观恰如韭菜、葱与蒜的完美融合体。

藠头的名字颇具文化意趣。”藠”字由草字头和三个”白”组成,形象地描绘了这种植物地上部分翠绿的茎叶与地下洁白的鳞茎。有趣的是,许多南方人能准确发出”jiào”这个音,而北方人往往将其误读为”jiāo”或”hǎo”。这种发音差异本身就成为南北饮食文化区隔的一个有趣注脚。在植物形态上,藠头具有典型的葱属特征——地下鳞茎、地上伞形花序、强烈的气味,但其风味却独树一帜,既不像大蒜那般刺激,也不似洋葱那样甜润,而是形成了一种难以复制的复合香气。

从地理分布看,藠头主要集中于中国南方湿润地区,江西、湖北、湖南、福建、贵州、云南等地是其主产区。这些地区夏季高温多雨的气候为藠头的生长提供了理想环境。在日本、越南、老挝等东南亚国家以及美国的部分地区,藠头也有引种栽培,但规模远不及中国南方。值得注意的是,藠头与日本料理中常见的”薤白”(れいはく)实为同物异名,但在不同文化中被赋予了差异化的烹饪方式。

营养密码:小小藠头的健康宝藏

藠头虽小,却蕴含着丰富的生物活性物质,堪称”营养浓缩体”。现代科学研究揭示,这种传统食材含有六大类对人体有益的活性成分,每一种都在人体健康中扮演着重要角色。

甾体皂苷类化合物是藠头最为珍贵的活性成分之一。这类化合物具有显著的抗肿瘤活性,能够抑制多种癌细胞的增殖,同时增强机体免疫功能。更令人惊喜的是,它们还能有效降低血清胆固醇水平,改善心肌缺血状况,展现出心血管保护的双重功效。日本学者研究发现,薤白(即藠头)中的甾体皂苷对血小板聚集有明显抑制作用,这为预防心脑血管疾病提供了天然解决方案。

含硫化合物构成了藠头独特风味的化学基础,同时也是其抗菌消炎功能的主要来源。分析表明,藠头挥发性成分中高达94%为含硫化合物,包含27种不同的硫化物。这些化合物对白色念珠菌等常见致病真菌具有显著抑制效果,解释了为何传统中医常用藠头治疗痢疾等肠道感染疾病。值得注意的是,这类化合物在腌制过程中会发生复杂转化,既降低了生辛辣味,又产生了更具层次的风味特征。

多糖类化合物是藠头另一类重要活性物质。研究表明,藠头多糖具有强大的抗氧化能力,能有效清除体内自由基,延缓细胞衰老过程。更令人振奋的是,这些多糖还表现出明确的抗肿瘤活性,能够通过调节免疫系统功能抑制肿瘤生长。台湾学者在实验中发现,薤头多糖能显著提高巨噬细胞的吞噬能力,增强机体非特异性免疫力。

此外,藠头还含有腺苷(抑制血小板聚集)、亚麻酸(必需脂肪酸)、黄酮类化合物(抗氧化、抗炎)等多种生物活性物质。这种多成分协同作用的特性,使藠头在传统养生智慧与现代营养科学之间架起了一座桥梁。难怪民间流传”餐前饭后食藠头,不打郎中门前过”的谚语,虽然表述夸张,却道出了人们对藠头保健价值的朴素认知。

南北饮食文化的味觉分野

藠头在南方饮食中的地位,恰如大葱之于北方——既是日常调味品,又是独具特色的蔬菜品类。在江西南昌,清晨的早点摊上,一碗拌粉配上一碟酸辣藠头,是当地人雷打不动的早餐组合;湖南长沙的餐馆里,油焖藠头常作为开胃前菜登场;云南大理的白族人家,则将腌藠头作为腊肉的最佳搭档。这些看似简单的搭配,实则凝聚着南方人对风味层次的深刻理解。

腌制藠头堪称南方饮食智慧的结晶。传统工艺中,新鲜藠头经过盐渍、乳酸发酵后,不仅辛辣味大为降低,还产生了令人着迷的复合香气。微生物学分析显示,泡藠头发酵过程中形成了复杂的菌群结构——乳酸菌主导酸味形成,酵母菌代谢产生醇类物质,这些醇类随后与有机酸反应生成酯类(如乙酸乙酯),赋予泡藠头独特的果香气息。正因如此,优质的腌藠头往往带有清爽的醚似香气,微妙的果香与蔬菜清香交织,形成层次丰富的味觉体验。

北方人对藠头的陌生并非偶然。地理气候的限制使得这种喜温湿的作物难以在北方自然生长;饮食习惯的差异则导致北方厨师较少将此类食材纳入常规菜谱;而名称发音的障碍更强化了认知隔阂。一位在北京生活多年的江西籍厨师坦言:”很多北方顾客第一次见到藠头时,会误以为是某种特殊的大蒜或未成熟的洋葱,尝试后往往因不熟悉其风味特性而难以接受。”这种认知鸿沟实际上反映了南北方在食材选择、风味偏好上的深层文化差异。

藠头的多元食用艺术

藠头的食用方式在南方可谓百花齐放,每一种做法都凸显了当地饮食文化的独特智慧。

鲜食艺术是最能体现藠头本味的食用方式。在江西,厨师们将藠头切成薄如蝉翼的透光片,与辣椒凉拌,酸辣爽脆;湖南人则偏爱将藠头与浏阳豆豉同炒,豆豉的醇厚与藠头的清新相得益彰。这种烹饪哲学强调”保持原味”,通过简单的调味凸显藠头特有的辛香与微甜。

腌制文化则展现了南方人对食物保存与风味转化的高超技艺。四川泡菜坛子里的藠头,经过数月发酵,变得酸甜适口;广东的酒糟藠头,融入米酒香气,别具风味;而江浙一带的糖醋藠头,则创造性地将甜味与藠头的辛辣结合,形成令人惊艳的味觉平衡。现代食品科学研究发现,腌制过程中乳酸菌产生的乳酸不仅赋予藠头独特风味,还能抑制有害微生物生长,延长保存期。

创新料理为传统食材注入新活力。上海的一些高端餐厅将藠头制成分子料理球,内含特调酱汁,创造惊喜口感;云南厨师则尝试将藠头与野生菌同炒,山野气息与辛香相互提升;更有创意厨师将藠头泥融入面团,制作出独具特色的养生面食。这些创新既保留了藠头的核心风味,又拓展了其应用场景。

从营养角度看,藠头生食能最大限度保留其活性成分;腌制后虽然部分维生素会流失,但乳酸菌带来的益生菌效益弥补了这一损失;烹饪过程中,其含硫化合物会发生复杂转化,产生新的风味物质与健康益处。这种多样性正是藠头饮食文化的魅力所在。

重新发现传统食材的价值

在这个追求新奇食材的时代,藠头这样的传统食物提醒我们:真正的美食宝藏往往就藏在地方文化的肌理之中。藠头不仅是南方的味觉记忆,更是一座营养宝库,其价值远未被现代人所充分认识。随着健康饮食理念的普及,这种兼具风味与营养的传统食材,或许将迎来新的发展机遇。

对于北方读者而言,下次在南方旅行时,不妨勇敢尝试一下这道”地下灵芝”。也许从第一口酸辣鲜脆的腌藠头开始,你就会理解为何南方人如此钟情于这种独特的白色宝石。而饮食文化的交流,不正是从这样一次勇敢的味觉冒险开始的吗?藠头的故事告诉我们:真正的美食无问南北,只要用心品味,每一种传统食材都能讲述动人的文化故事,带给我们意想不到的健康馈赠。