——中国影史首部十亿级二维动画电影诞生记

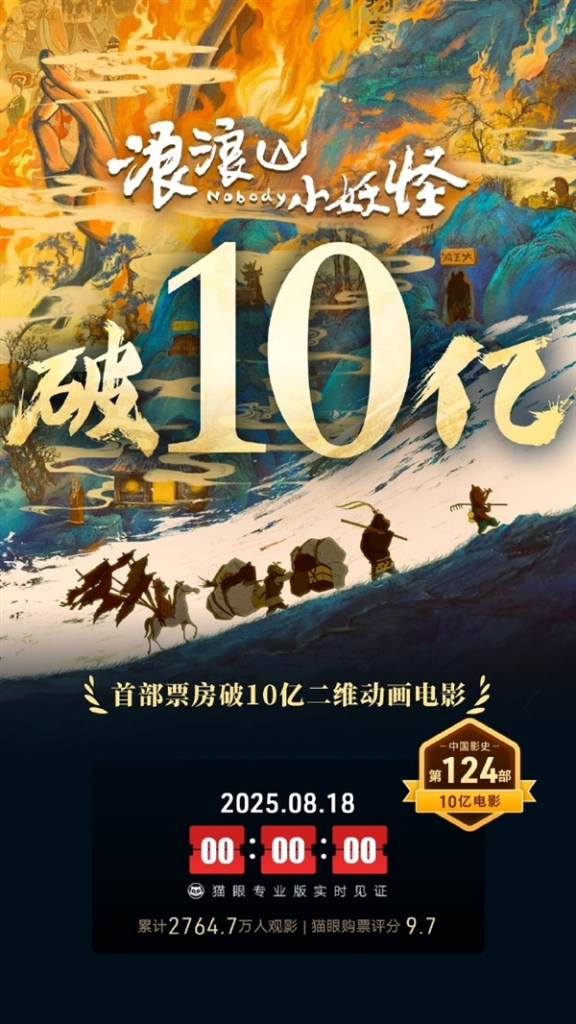

2025年8月18日,中国动画电影迎来历史性时刻。据猫眼专业版数据,截至当日零点,由热门剧集《中国奇谭》衍生而来的二维动画电影《浪浪山小妖怪》累计票房突破10亿元,成为中国影史首部票房破10亿的二维动画电影,同时也是第11部跻身“十亿俱乐部”的动画电影、总第124部票房破10亿的华语影片。这一成绩不仅刷新了二维动画的商业天花板,更以鲜明的文化内核与艺术创新,为国产动画的未来开辟了新路径。

从小众IP到现象级爆款:一场关于“小妖怪”的逆袭

《浪浪山小妖怪》的故事脱胎于2023年引发全民热议的动画短片集《中国奇谭》中的同名单元。原作以《西游记》为背景,却将镜头对准浪浪山中籍籍无名的小妖怪群体——为大王卖命的小猪妖、笨拙却善良的蛤蟆精、狡黠的黄鼠狼精与憨厚的猩猩怪。这些在传统神话中连名字都未被提及的角色,在电影中被赋予了完整的性格弧光与梦想追求。

影片延续了剧集“以小见大”的叙事风格:小猪妖为了给母亲治病努力攒钱,却在妖怪世界的规则下屡屡碰壁;蛤蟆精渴望离开浪浪山看大海,却因自卑不敢尝试;黄鼠狼精表面贪婪,实则守护着团队的生存底线……当这群“底层小妖”决定违背大王命令、踏上西行冒险之路时,故事从荒诞的黑色幽默转向对自由、勇气与自我价值的深刻探讨。

这种对经典IP的解构与重塑,精准击中了当代观众的共鸣点。豆瓣开分8.7分(后稳定在8.5分),超28万条短评中,“看到了打工人的影子”“小妖怪的梦想比大圣更动人”成为高频词。观众不再满足于“孙悟空打妖怪”的传统叙事,而是为这些边缘角色的挣扎与成长热泪盈眶。

二维动画的复兴:技术与艺术的双重突破

作为中国影史首部票房破10亿的二维动画电影,《浪浪山小妖怪》的成功具有里程碑意义。长期以来,三维动画凭借逼真的视觉效果占据市场主流,而二维动画因制作周期长、成本高、受众局限,逐渐被边缘化。但《浪浪山小妖怪》用实力证明,二维动画的艺术魅力与商业潜力不可小觑。

影片延续了《中国奇谭》标志性的手绘水墨画风,浪浪山的层峦叠嶂以青绿山水渲染,妖怪洞府的灯火用粗犷笔触勾勒,战斗场面则通过动态分镜与留白手法营造张力。制作团队耗时三年打磨,单是角色表情的微表情设计就迭代数百版——例如小猪妖在擦锅时偷偷抹泪的镜头,仅4秒的画面包含27帧细节调整,泪水滑落的速度与睫毛颤动均符合物理规律。

更值得称道的是二维动画与现代叙事的融合。导演在采访中透露,团队借鉴了皮克斯“情感驱动故事”的理念,将角色的心理活动转化为视觉符号:小猪妖每次受挫后,身上的补丁会多一块;蛤蟆精望向大海时,背景的云层会渐变成蓝色漩涡。这些巧思既保留了二维动画的绘画性,又强化了观众的情感代入。

文化自信的生动实践:传统神话的年轻化表达

《浪浪山小妖怪》的爆红,本质上是传统文化创造性转化的胜利。影片没有复刻《西游记》中非黑即白的善恶对立,而是以现代视角重新诠释经典:孙悟空仍是信仰般的存在,但小妖怪们的故事提醒观众——“大闹天宫”的传奇背后,是无数普通个体的生存挣扎。

这种“去神化”的叙事策略,暗合了Z世代的文化需求。年轻观众不再崇拜绝对的英雄,而是更关注“小人物如何在自己的赛道发光”。电影中,小猪妖最终没有成为齐天大圣,但他用智慧化解危机、保护同伴的选择,让“平凡英雄”的概念深入人心。正如一位影评人所言:“这部电影让《西游记》从神坛走下来,变成了我们每个人的生活寓言。”

此外,影片对民俗元素的运用亦充满巧思。浪浪山的集市充斥着皮影戏风格的摊贩、年画娃娃般的村民;妖怪们的武器参考了传统冷兵器谱系;甚至反派“大王”的宫殿设计,也隐喻了封建权力的层层压迫。这些细节不仅增强了文化厚度,更让全球观众看到中国动画区别于好莱坞的独特美学。

行业启示录:二维动画的春天来了吗?

《浪浪山小妖怪》的成功,为国产动画行业注入强心剂。它证明了两点:其一,优质内容始终是票房的核心驱动力,技术只是载体;其二,二维动画在情感表达与艺术风格上具有不可替代性,尤其在强调人文关怀的题材中更具优势。

据业内人士透露,已有超过20家动画公司宣布立项二维项目,题材涵盖民间传说、科幻寓言等。光线传媒负责人公开表示:“《浪浪山小妖怪》让我们看到,二维动画不仅能做短片,更能驾驭长篇叙事与大工业生产。”

然而,挑战依然存在。二维动画的人才断层、工业化流程不足等问题仍需解决。但可以预见的是,随着《浪浪山小妖怪》掀起的二维动画热潮,更多创作者将敢于挑战传统、深耕文化,让中国动画真正实现“百花齐放”。

结语

从浪浪山到全球银幕,《浪浪山小妖怪》的十亿票房不仅是商业奇迹,更是一面镜子,映照出中国观众对好故事的渴求、对本土文化的认同,以及动画产业升级的无限可能。正如片尾那句台词:“浪浪山之外,还有更大的世界;但无论走多远,别忘了为什么出发。” 这或许正是中国动画最动人的底色——在传承中创新,在坚守中破局。