——从北京寿司郎现象看年轻人的消费选择与商业逻辑

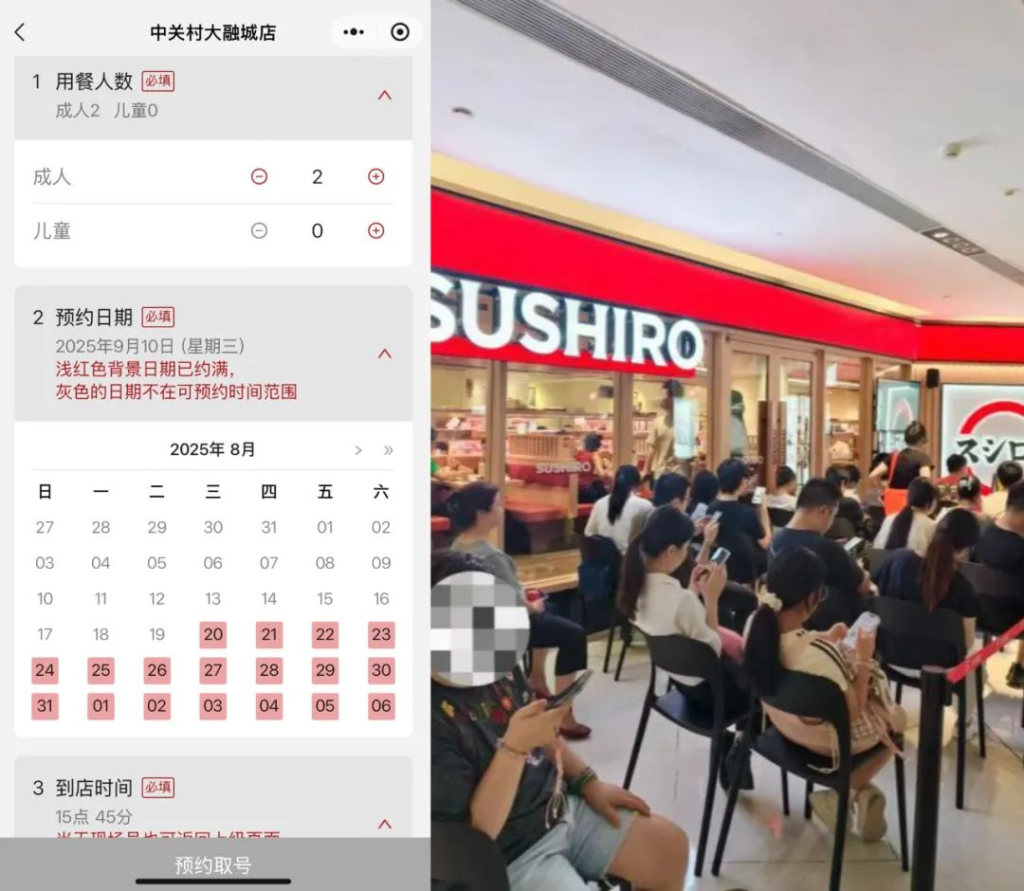

现象级火爆:当寿司店变成”朝圣地”

在北京朝阳区某商场,一家名为寿司郎的日本回转寿司店,正以近乎荒诞的方式成为社交媒体的焦点。线上预约取号需等待至少两周,线下排队动辄两小时起步,甚至衍生出”代排队””号贩子”等灰色产业链。网友戏称其为”穷鬼寿司”,却甘愿为其挤破头——人均消费百元就能实现寿司自由,这种极致的性价比,精准击中了当代年轻人的消费痛点。

更戏剧性的是,围绕这家店诞生的网络亚文化:有人翻遍垃圾桶捡漏被弃置的号码牌,有人研究”捡漏战术”蹭前排顾客的退号,更有黄牛开发山寨小程序兜售高价号。一句”总想吃寿司郎是病吗?可能是得了’饿疾'”的调侃,道尽了这场集体狂欢背后的魔幻现实。

疯狂排队的众生相:从”邪修秘籍”到地域温差

面对堪比春运的排队盛况,消费者们各显神通:

- “战术型选手”:潜伏在取号机旁观察退号动态,甚至蹲守垃圾桶寻找被遗弃的排位凭证;

- “社交型玩家”:在小红书分享《寿司郎排队生存指南》,总结出”优先选靠窗位””免费调料打包术”等攻略;

- “跨城代购族”:有人专程打车跨城到天津就餐,却发现”出了北京根本不用排队”,引发关于地域服务差异的热议。

解密”穷鬼经济学”:为何年轻人愿意为它疯狂?

- 极致性价比的胜利

- 价格锚定效应:白碟8元、红碟10元的基础价位,对比动辄上百元的omakase(主厨定制套餐),形成强烈反差;

- 隐藏福利体系:通过大众点评打卡领免费饮品、生日月折扣、积分兑换券等方式,进一步降低用餐成本;

- 供应链优化:部分食材国产化(如大连海胆、福建真鲷)、IC芯片监控寿司流转效率(超350米未取即废弃,报废率仅1%),确保新鲜度的同时控制损耗。

- 情绪价值的精准投喂

- 游戏化互动:每消费满60元可参与抽奖或小游戏,十次必中奖的设计激发用户粘性;

- 社交货币属性:晒出叠成小山的彩色寿司盘(白碟堆叠如”玛丽莲梦露裙摆”),成为年轻人彰显生活趣味的标签;

- 仪式感营造:一人食隔间设计满足独处需求,免费抹茶牛乳茶和冰镇芒果则增添小确幸体验。

商业帝国的底层密码:日本”寿司天王”的全球野心

寿司郎的成功并非偶然。追溯其发家史:

- 1975年,起源于日本大阪的”鲷寿司”,1984年更名后确立”平价寿司大众化”定位;

- 1996年,首创每盘100日元(约合人民币5元)的标准化定价,颠覆行业惯例;

- 2002年,引入双轨道回转系统,分离常规菜品与即时订单,减少人力依赖;

- 2011-2022年,连续12年蝉联日本回转寿司营业额榜首,全球门店超800家。

其核心竞争力在于全产业链成本控制:

- 食材直采:与国内产区合作降低运输成本,如顺德鳗鱼、山东鹅肝;

- 技术赋能:IC芯片追踪寿司新鲜度,动态调整出品节奏;

- 本土化策略:在中国市场推出符合本地口味的蓝鳍金枪鱼大腩、焦糖鹅肝等爆款单品。

争议与反思:跟风消费的冷思考

尽管寿司郎凭借高性价比赢得口碑,但其火爆背后亦暴露出若干问题:

- 服务质量波动:高峰期传送带菜品短缺,热门品类(如鹅肝寿司)被曝使用解冻食材;

- 过度营销质疑:部分消费者认为网络炒作夸大了实际体验,”排队两小时,品尝五分钟”的性价比存疑;

- 区域供需失衡:上海市场的缺席与北京排队的反差,反映出商业布局与市场需求的不匹配。

专家提醒,消费者应理性看待网红效应,避免陷入”为排而排”的消费陷阱。对于商家而言,如何在规模扩张中维持品质稳定,将是决定其能否持续领跑的关键。

结语:一场关于”吃”的社会学切片

寿司郎的走红,本质上是一场多方共谋的社会实验:

- 对消费者而言,它是压力释放的出口,也是社群归属感的载体;

- 对商家来说,它是精准洞察人性的商业范本,亦是供应链管理的教科书案例;

- 对社会观察者而言,它折射出年轻一代在有限预算下追求品质生活的智慧与无奈。

正如网友所言:”或许我们爱的不是寿司郎本身,而是那份用合理价格换取的小小幸福感。”在这个意义上,无论是”穷鬼寿司”还是其他网红品牌,唯有坚守初心、平衡利益与体验,方能真正赢得长久的市场青睐。