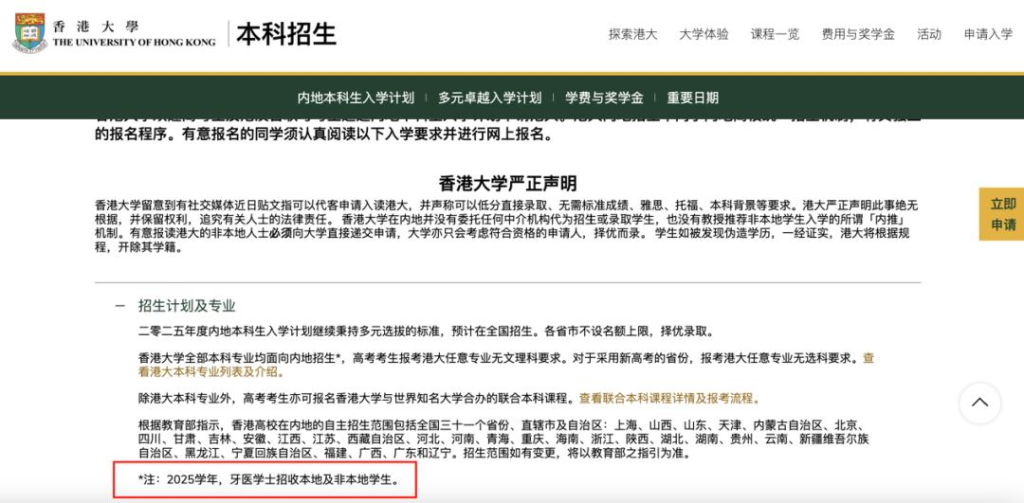

重磅回归:暂别两年后,亚洲第一牙科学院再向内地抛橄榄枝

2025年8月末,一则消息引发教育界震动:香港大学牙医学院时隔两年重启内地招生计划,这一动作被视作港澳高校争夺顶尖生源的重要信号。据内部人士透露,广州某重点中学一位全省前十的高分考生,在清华北大与港大牙医学士课程之间,最终选择了后者。

作为QS”牙科学”全球第二、亚洲第一的学科(2025年排名88分,距榜首密歇根大学仅差0.3分),香港大学牙医学院在过去11年中9次跻身全球前三,其学术地位堪称亚洲牙科教育的”天花板”。此次招生虽未公布具体名额,但参考2022年仅录取1名非本地生的”苛刻”标准,此次竞争必将白热化。

顶尖学科的硬核实力:从培养模式到全球认证

1. 六年锻造”临床高手”:从课堂到诊室的沉浸式成长

港大牙医学士课程以**”早临床、重实践”**闻名。学生自第二年起即在导师监督下独立接诊,第六年毕业时已积累相当于内地规培数年的实操经验。”我们第二年就能在老师指导下治疗简单病例,这种渐进式训练让我大三就能独立完成龋齿填充。”首位内地录取生张辰回忆道。

学院依托全港唯一的菲腊牙科医院开展教学,这家专为培训设计的医院虽不面向公众开放常规诊疗,却为医学生提供了充足的病例资源——市民需通过严格筛选,确保每位学生接触的病例都具有教学价值。

2. 毕业即拿”黄金执照”:无需额外考试直通执业

与内地需通过执业医师资格考试不同,港大牙医学士(BDS)毕业生自动符合香港《牙医注册条例》要求,毕业即可注册成为合法牙医。这种”学历即资格”的制度优势,大幅缩短了职业成长周期。

更关键的是,港大文凭具有全球通行证效应:毕业生可免试或通过短期培训进入英美澳等发达国家执业;若回内地发展,凭借国际化的临床训练背景,亦能在高端诊所或公立医院获得竞争优势。

高薪背后的供需失衡:每千人仅0.37名牙医的”人才荒”

1. 香港牙医密度不足世卫标准七成

香港特区政府数据显示,截至2023年底,全港仅2876名注册牙医,每千名市民对应牙医数仅0.37人,远低于世界卫生组织建议的0.5人基准。尽管港大已将年招生规模从50人扩至90人(增幅超四成),仍难以填补缺口。

公营医疗体系尤为窘迫:2022/23年度数据显示,每12.8名新晋牙医中仅1人选择公立医院,导致政府牙科诊所服务能力持续萎缩——部分诊所年均派筹量较十年前下降近半,患者平均需排队7小时才能获取次日就诊资格。

2. 薪资领跑全港:起薪7万港币/月的”黄金职业”

香港教资会2023/24学年调查显示,医学、牙医及护理学毕业生以54万港币年均收入高居榜首,较上年增长6.72%。具体到牙医领域,私立诊所初级医师月薪普遍达7万-10万港币,资深专家年收入突破百万者比比皆是。

对比内地口腔医学专业动辄10年以上的培养周期(本科5年+规培3年+专科培训3-4年),港大六年制课程的”性价比”优势愈发凸显——既规避了漫长等待,又确保了职业起点的高度。

内地学子的机遇与挑战:语言门槛与文化适应

尽管港大并未明文规定粤语能力为硬性要求,但**”掌握基础广东话者优先”**的录取倾向始终存在。菲腊牙科医院的临床教学环境高度依赖粤语沟通,尤其是面对老年患者群体时,语言能力直接影响问诊效率。

不过,对于英语能力突出的考生而言,学院全英文授课体系(配合临床粤语特训)提供了过渡空间。2006年首届内地生季超的经历颇具参考价值——这位上海中学毕业生通过高考+自主招生双路径突围,最终凭借扎实的学术功底叩开港大校门。

大湾区机遇下的新趋势:跨境医疗与人才流动

随着粤港澳大湾区建设提速,香港与内地的医疗合作日益紧密。2024年香港立法会通过的《牙医注册(修订)条例》,首次为非本地培训牙医开放注册通道,首批三名获聘者中即包含两名内地顶尖院校(华西口腔医学院、北京大学)毕业生。

这种政策松动不仅为港大毕业生回流内地创造便利,更反向吸引内地优秀生源赴港深造。业内人士分析,未来可能出现”香港学习-湾区执业”的新型职业路径:利用香港国际化的诊疗标准与内地庞大的市场需求,形成优势互补。

当”状元之争”遇上全球视野

在内地高校”清北复交”之争愈演愈烈的当下,香港大学牙医学院的回归为顶尖考生提供了**”学术巅峰+职业保障+全球舞台”**的三重选择。无论是追求学科极致的科研型人才,还是看重稳定回报的家庭,这所亚洲顶尖牙科学院都以其独特的优势,重新定义着医学教育的价值坐标。

正如张辰所言:”在这里,你学到的不仅是治牙的技术,更是如何用专业改变他人的生活质量。”而对于考生家庭而言,或许更值得思考的是:在全球化教育资源配置的浪潮中,如何为孩子选择一条兼具挑战与机遇的成长之路?