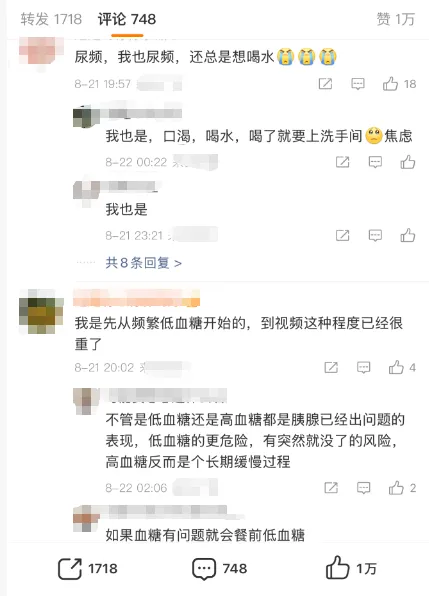

近日,一条关于”糖尿病确诊前身体预警”的视频冲上热搜,引发百万网友关注。许多网友留言分享经历:”空腹血糖正常却查出糖尿病””口干多尿以为是熬夜所致””体重莫名下降却找不到原因”……这些看似普通的”小毛病”,可能正是糖尿病发出的”求救信号”。中山大学附属第六医院内分泌科副主任徐芸副主任医师指出,我国糖尿病前期人群超35%,但超半数未被察觉。抓住疾病干预黄金期,部分患者甚至可实现”逆转”。

糖尿病不只是”血糖高”:悄无声息的器官损伤从何时开始?

糖尿病是由于胰岛素分泌不足或作用障碍(胰岛素抵抗),导致血糖无法被细胞有效利用的代谢性疾病。徐芸主任打了个形象的比喻:”胰岛素就像一把钥匙,帮助葡萄糖进入细胞供能。如果钥匙数量不足(分泌不足)或生锈卡住(胰岛素抵抗),葡萄糖就会堆积在血液中,逐渐侵蚀全身器官。”

《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》数据显示,我国18岁以上人群糖尿病患病率达11.9%,而糖尿病前期(血糖已异常但未达糖尿病标准)检出率高达35.2%。更值得警惕的是,约60%的糖尿病前期患者无明显症状,但此时高血糖已开始损害血管、神经和内脏器官。

**”很多人认为’没症状=没事’,但糖尿病的隐形杀手往往是慢性并发症。”**徐芸主任提醒,长期血糖超标会引发心脑血管疾病、肾功能衰竭、视网膜病变甚至截肢等严重后果,而早期干预可逆转60%-80%的风险。

这些”不起眼的症状”或是糖尿病警报!自测你中了几条?

临床上,许多患者等到出现”三多一少”(多饮、多食、多尿、体重下降)才就医,此时病情往往已进展到中晚期。徐芸主任提醒,以下容易被忽略的”身体信号”,可能是糖尿病早期表现:

1. 持续疲劳:细胞”饿”能量的求救

即使睡眠充足,仍感到乏力、精神萎靡,甚至出现餐前心慌、手抖(类似低血糖反应)。这是因为胰岛素抵抗导致细胞无法利用血糖供能,身体持续处于”能量饥饿”状态。

2. 口干多饮多尿:血糖过高的连锁反应

血糖升高会使血液渗透压增高,大脑接收到”缺水”信号引发口渴;大量饮水后又导致排尿频繁,形成恶性循环。若夜间起夜超过2次或饮水量突然激增,需警惕。

3. 吃得多却体重下降:身体的”自救”误区

胰岛素功能不足时,身体无法利用葡萄糖,转而分解脂肪和肌肉供能,导致体重骤降(尤其在没有刻意减肥的情况下,3个月内体重下降超过5%需警惕)。

4. 皮肤异常与伤口难愈:高血糖的”微环境破坏”

皮肤瘙痒、反复真菌感染(如阴道炎、脚气)、外伤后愈合缓慢,甚至出现无痛性溃疡。这是由于高血糖削弱免疫细胞功能,并影响微血管供血。

5. 特殊气味与急症信号:酮症酸中毒的致命预警

当血糖极高时,身体会分解脂肪产生酮体,呼吸中可能出现烂苹果味(丙酮挥发),伴随恶心、呕吐、腹痛,严重时可昏迷。这是糖尿病急性并发症——酮症酸中毒的表现,需立即就医。

**”值得注意的是,部分患者早期仅表现为餐后血糖升高,而空腹血糖正常,仅查空腹血糖可能漏诊。”**徐芸主任建议,高危人群应定期检测糖化血红蛋白(HbA1c)和口服葡萄糖耐量试验(OGTT)。

谁是糖尿病”后备军”?这份高危人群自查清单请收好

糖尿病具有显著家族聚集性和生活方式相关性。根据《中国2型糖尿病防治指南(2024版)》,符合以下任一条件者均属高危人群:

【成人高危因素】

- 代谢异常:BMI≥24(超重)或腰围超标(男性≥90cm,女性≥85cm)、高血压、血脂异常(高密度脂蛋白<0.9mmol/L或甘油三酯>2.22mmol/L)

- 遗传背景:一级亲属(父母/子女)有糖尿病史

- 年龄与性别:女性有妊娠期糖尿病史、巨大儿(出生体重≥4kg)分娩史或多囊卵巢综合征(PCOS)

- 其他:长期服用激素类药物、黑棘皮病(颈部/腋下皮肤发黑粗糙)

▲ 中国糖尿病风险评分表(总分≥25分即为高危)

(包含年龄、BMI、腰围、血压、家族史等指标,详见文末附表)

【儿童/青少年重点关注】

肥胖(BMI超过同年龄性别第85百分位)且合并以下至少1项:母亲妊娠期糖尿病、家族糖尿病史、胰岛素抵抗相关疾病(如高血压、黑棘皮病)。

徐芸主任强调:”尤其是40岁以上、久坐不动、有代谢综合征的人群,即使没有症状,也应每年检测血糖!”

糖尿病可防可逆!抓住”黄金窗口期”能逆转

研究表明,在糖尿病前期(空腹血糖6.1-6.9mmol/L或餐后2小时血糖7.8-11.0mmol/L)或糖尿病确诊初期(尤其是病程<5年、胰岛功能尚存者),通过严格的生活方式干预,部分患者可实现”糖尿病缓解”(即停用降糖药后血糖仍维持正常)。

【逆转关键措施】

- 减重5%-10%:肥胖者减轻体重可显著改善胰岛素敏感性,体重下降5%即可降低血糖30%。

- 饮食调整:控制精制碳水(如白米饭、面条),增加膳食纤维(全谷物、蔬菜),采用”低升糖指数(GI)饮食”。

- 运动处方:每周≥150分钟中等强度运动(如快走、游泳),结合抗阻训练(如哑铃)提升肌肉对葡萄糖的摄取能力。

- 药物辅助:部分患者可在医生指导下使用二甲双胍、GLP-1受体激动剂等改善代谢。

**”早期干预不仅能预防并发症,还能节省长期医疗开支。”**徐芸主任呼吁,高危人群应每半年至一年进行血糖筛查,确诊患者需在专业团队指导下制定个性化管理方案。

结语

糖尿病不是突然降临的”灾难”,而是长期累积的”代谢失衡”。从疲劳乏力到体重骤降,从口渴多尿到皮肤异常,这些看似无关的症状可能是身体的”最后通牒”。记住:早筛查、早干预,在胰岛素功能尚未完全衰竭前行动,完全有可能改写结局!