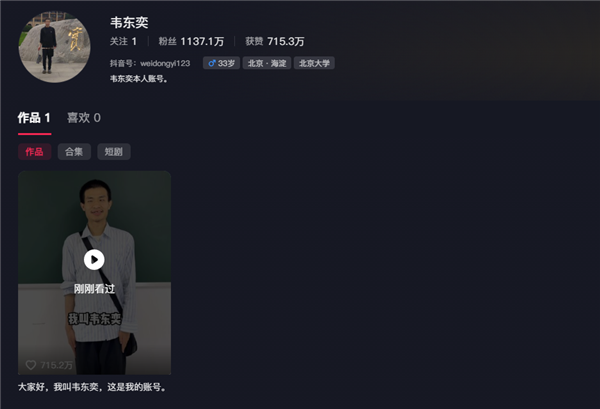

2025年6月,一则仅4秒的短视频在社交平台掀起轩然大波。画面中,一位身着格子衫、背着单肩包的男子站在镜头前,双手拘谨地贴在身体两侧,眼神略显局促。短短几秒内,他的身份标签迅速引爆全网——”北大韦神”韦东奕,这位因质朴形象与顶尖学术成就形成强烈反差的数学天才,再次以意想不到的方式走进公众视野。

一、从”扫地僧”到”顶流”:一场意外的流量狂欢

韦东奕的走红并非偶然。早在多年前,他提着矿泉水、啃着馒头的采访画面便已深入人心,”北大数学系扫地僧”的称号不胫而走。此次他开设账号主动出镜,本意或许是更直接地与公众沟通,却因一条简短自我介绍视频意外收获千万粉丝。评论区瞬间被”学霸””传奇””天才”等溢美之词淹没,甚至有人戏称其为”学海无牙”——这一调侃源于网友发现他上排牙齿部分脱落的细节。

家属随后解释,韦东奕长期受牙周炎困扰,多次治疗仍未能完全康复。但公众的注意力显然被更戏剧性的元素吸引:一个在数学领域攀登巅峰的天才,为何连基本口腔健康都难以保障?这种反差进一步强化了其”纯粹学者”的人设,也让事件超越单纯的知识崇拜,演变成一场关于”天才代价”的全民讨论。

二、牙齿争议背后的社会隐喻:成功是否需要牺牲健康?

“学海无牙”的调侃看似轻松,实则折射出深层的社会焦虑。在应试教育与学术竞争的双重压力下,许多学生和科研工作者长期透支身体,将全部精力投入单一目标。韦东奕的案例被赋予象征意义:当一个人将99%的时间用于数学研究,剩下的1%是否连维护健康都显得奢侈?

然而,这种叙事存在明显偏颇。事实上,韦东奕本人从未宣称”不刷牙”或”忽视健康”,他的牙齿问题更多与个人体质及疾病史相关。将个例上升为普遍现象,本质上是对复杂现实的简化。更值得思考的是:社会是否过度美化了”苦行僧式”的成功路径?当公众为”不修边幅的天才”欢呼时,是否也在无形中默许了对劳动者权益的漠视?

三、高考祈愿池里的集体焦虑:我们为何需要”韦神”符号?

恰逢高考前夕,评论区涌现大量家长留言:”求韦神保佑孩子考130+””愿孩子像韦神一样聪明”。这类言论暴露出中国家庭对教育结果的极端重视,以及由此产生的集体性不安。将韦东奕视为”许愿对象”,本质上是一种心理投射——人们希望借助他的”神性光环”,对冲自身无法掌控的教育不确定性。

但现实是,韦东奕的成就无法被复制。他的天赋、成长环境、心智模式均是独一无二的。与其寄希望于虚幻的”转运”,不如回归教育本质:培养独立思考能力、激发内在动力,而非追求成为下一个”韦神”。毕竟,数学竞赛金牌与高考高分固然耀眼,但一个健全的人格、健康的体魄才是支撑人生更长远发展的基石。

四、流量时代的学术偶像:我们该如何正确”追星”?

韦东奕的爆红揭示了一个新趋势:学术圈正成为流量新战场。科学家通过短视频展示”接地气”一面,既能破除公众对科研人员的刻板印象,也能吸引更多年轻人关注基础学科。这种尝试本身具有积极意义,但需警惕过度娱乐化消解专业价值。

对韦东奕而言,突如其来的关注既是机遇也是挑战。若他选择持续输出高质量内容(如科普数学思维),或许能成为连接象牙塔与大众的桥梁;但若被迫陷入流量漩涡,被迫表演”天才人设”,则可能背离其初衷。平台、媒体与公众都应保持理性:尊重科学家的私人空间,关注其学术贡献而非生活琐碎,才是”追星”的正确姿势。

结语:超越标签,看见真实

韦东奕的故事之所以动人,在于他打破了人们对”天才”的固有想象——他们不必是不食人间烟火的怪物,也可以是有血有肉的普通人。但当我们为他”缺牙”而会心一笑时,或许更该追问:我们的社会是否已形成了某种畸形的审美?为何只有”不完美”的天才才能引发共鸣?

答案或许在于:人们厌倦了包装精致的偶像,渴望看到真实的生活痕迹。但真实不应止步于猎奇式的围观,而应延伸至对个体处境的理解与共情。韦东奕需要的不是千万粉丝的膜拜,而是对数学研究的专注环境;高考考生需要的不是玄学般的祝福,而是脚踏实地的备考支持。在这场流量狂欢中,唯有回归理性与人性,才能让”韦神”的热度转化为推动社会进步的真实力量。