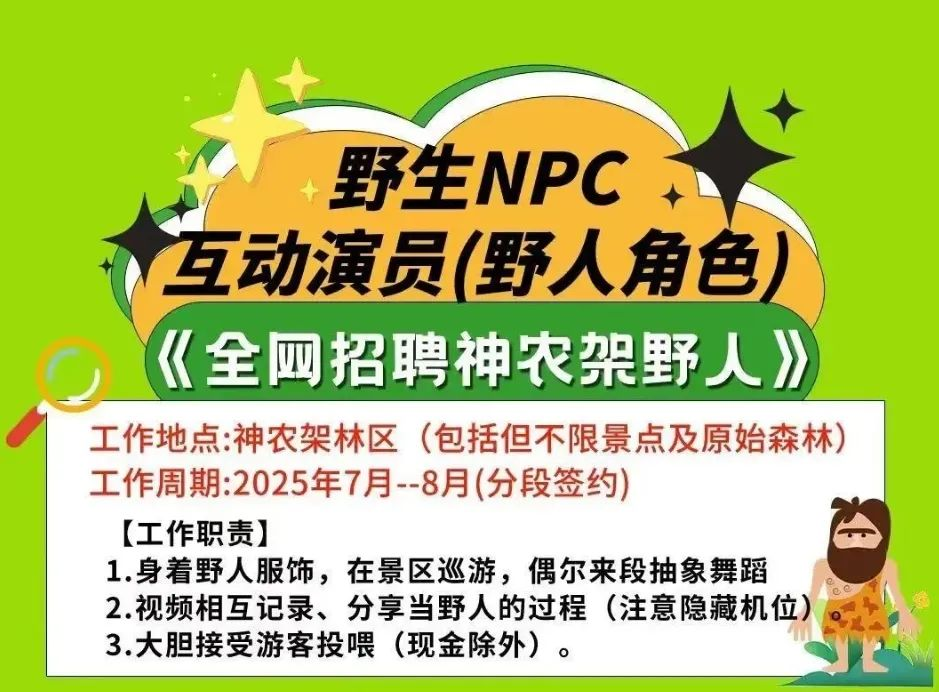

一、”野人”高薪岗:一场解压狂欢与流量实验

神农架景区招聘”野人NPC”的启事犹如一颗深水炸弹——日薪500元、包保险、不设学历年龄限制,甚至鼓励”发呆撒欢”的原始状态。消息一出,报名人数迅速突破万人大关,连高考结束的学生都跃跃欲试。这场看似荒诞的招聘背后,实则是景区对年轻群体”反内卷”情绪的精准捕捉:当格子间的白领们渴望逃离职场束缚,”野人”岗位以”合法发疯”的姿态提供了情绪出口。

然而,这场狂欢背后暗藏隐忧。尽管工作内容被描述为”穿兽皮跳舞、接受投喂”,但实际体验可能并不轻松:早八晚五的工作时长、户外体能消耗、游客互动中的不可控因素(如熊孩子恶作剧),让”野人”的原始自由蒙上一层现实阴影。更有网友调侃:”食宿自理+自行采集”的要求,堪比荒野求生真人秀。这种高薪背后的隐性成本,或许会让部分冲动的报名者冷静下来。

二、NPC经济崛起:从”主题乐园”到”全民整活”

“野人岗”的爆火并非孤例。从辽宁本溪的”野人谷”到洛阳重渡沟的”当代潘安”,从开封清明上河园的”破碎感小乞丐”到横店的”姜太公钓鱼”,景区NPC正以”低成本高传播”的特性成为文旅新宠。其核心逻辑在于:

- 情绪价值置换:游客厌倦了千篇一律的景点解说,更愿为”随机性互动”买单。例如”王婆说媒”从剧情演绎演变为相亲大会,本质是将NPC转化为社交媒介。

- 流量杠杆效应:一个爆款NPC(如”雪饼猴”)能通过短视频裂变带动全域曝光,甚至催生模仿潮。

- 文化符号再造:景区借NPC将地方传说(如姜子牙)或历史场景(如”跟着团长打县城”)转化为沉浸式体验,弥补同质化景区的文化空心化。

但野蛮生长也伴随乱象。部分景区为博眼球设计低俗互动(如”野人互殴”),或过度依赖”颜值经济”(如”三万月薪潘安”),导致NPC沦为”行走的流量密码”,背离文化传承初衷。

三、同质化困局:当”野人”成为下一个”鱿鱼游戏”

景区NPC经济的爆发,实则是文旅产业应对同质化的应激反应。数据显示,我国2800余座古城古镇中,大量项目因缺乏文化深度陷入经营困境(如张家界”大庸古城”年亏损超亿元)。在此背景下,NPC成为低成本破局的”特效药”——无需巨额硬件投入,仅靠创意和人力即可制造差异化体验。

然而,NPC的门槛过低正在催生新的泡沫。当”野人””小乞丐””孙悟空”等形象被批量复制,游客的新鲜感将迅速消退。更值得警惕的是,部分景区为压缩成本,将NPC简化为”打卡背景板”,丧失互动性与叙事性,最终沦为”快闪式营销”。

四、未来出路:从”流量NPC”到”IP生态”

要避免NPC经济成为昙花一现的噱头,景区需构建可持续的运营模式:

- 深耕本土文化:将NPC与地方非遗、民俗深度绑定。例如云南景区可开发”傣族泼水节NPC”,陕西打造”秦腔艺人”角色,赋予互动文化厚度。

- 技术赋能体验:结合AR/VR技术,让NPC从”演员”升级为”故事触发器”。如游客扫码解锁NPC背后的隐藏剧情,形成线上线下联动的叙事闭环。

- 职业化培养体系:借鉴横店群演模式,建立NPC培训标准,提升表演专业度,避免”尬舞式互动”消耗游客信任。

结语

“野人”高薪岗的走红,折射出当代年轻人对自由与真实的渴望,也暴露了文旅产业转型的迫切需求。NPC经济的本质,是用”人的温度”对抗标准化旅游的冰冷。但若只追逐短期流量而忽视内核创新,这场狂欢终将沦为又一轮泡沫。唯有将野性释放与文化沉淀结合,才能让NPC从”网红标签”进化为”文旅新基建”。