一、现象:线上线下的”进口香蕉霸权”

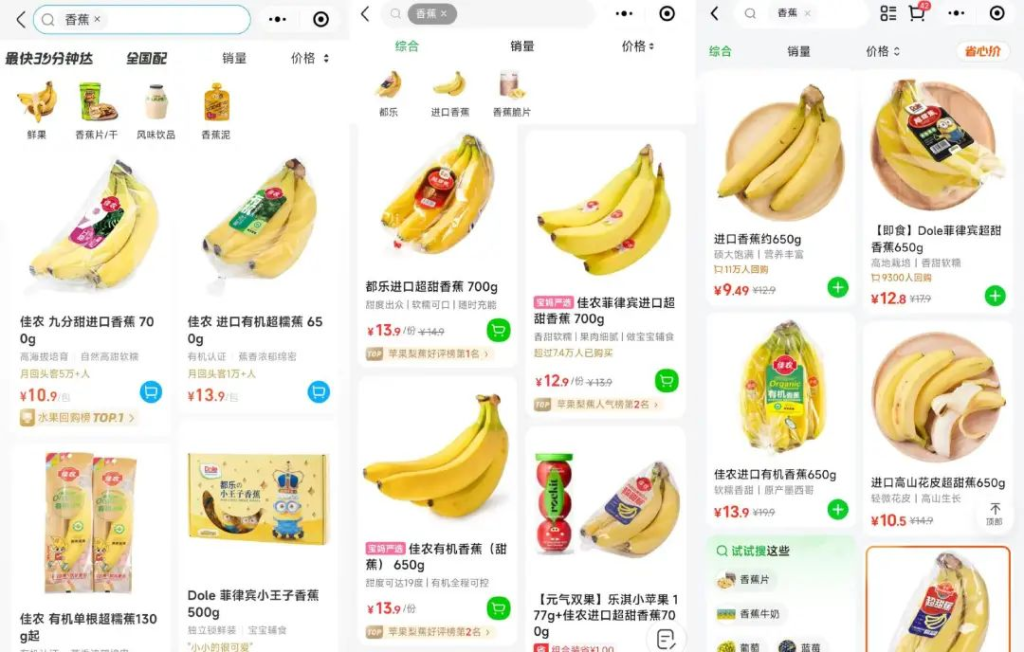

北京白领李可发现,常去的盒马、叮咚买菜等平台几乎只卖进口香蕉;北京物美超市的线上配送也仅有云超直发的国产香蕉可选。这一现象并非个例——调查发现,主流生鲜电商和部分商超的香蕉货架上,进口货占比超90%,国产香蕉仅零星出现。

国家统计局数据显示,2024年中国香蕉产量1175.97万吨,消费量1498.9万吨,进口依赖度约21.5%。理论上国产香蕉应占主流,但消费者感知却截然相反。

二、供应链稳定性:商超的”生死线”

1. 进口香蕉的”全年无休”优势

菲律宾、厄瓜多尔等主产国位于赤道附近,气候稳定,全年可采摘。中国热带农业科学院专家指出,国内产区受台风(广东、海南)、低温(广西、云南)影响,供应呈季节性波动。例如海南南部1-4月集中上市,广东6-8月为主,难以实现无缝衔接。

2. 国产香蕉的”产区接力”困局

国家香蕉产业技术体系数据显示,中国香蕉需依赖多省交替供应:云南、广西冬季补位,海南春夏发力,广东夏秋高峰。这种切换导致商超需频繁更换供应商,增加对接成本与断货风险。盒马采销总监坦言:”国内产区切换如同’打游击’,而进口蕉能保证每天到货。”

三、品质标准化:进口蕉的”降维打击”

1. 采后处理:索道与冷链的差距

菲律宾、厄瓜多尔采用索道采收,香蕉擦伤率低于人工搬运;全程冷链运输使货架期延长2-3天。反观国内,广西虽建冷库但覆盖率不足,常温运输导致损耗率高、卖相参差。

2. 分级包装:国际标准的碾压

进口蕉按大小、色泽分A/B级,单把数量严格统一;国内多依赖人工分拣,商品化程度低。农财网专家徐建华指出:”厄瓜多尔香蕉一把7根误差不超过2毫米,国产蕉常出现大小不一。”

四、价格迷思:便宜≠竞争力

北京新发地数据显示,国产香蕉批发价约3.2元/斤,进口蕉4.2元/斤,价差不足1元。但消费者感知中,进口蕉”品相更好”。王芳副教授分析:”国产蕉低价源于规模化种植,但缺乏品牌溢价;进口蕉通过分级包装实现’优质优价’。”

五、未来破局:国产香蕉的”升级之路”

- 技术对标:推广索道采收、全程冷链,降低损耗;

- 标准建设:引入国际分级体系,提升商品一致性;

- 品牌化运营:打造区域特色品牌(如贵州册亨糯米蕉),避开基础品竞争。

国家香蕉产业技术体系预测,随着供应链优化,国产高端蕉占比有望提升。但对追求稳定的商超而言,进口蕉仍是”更安全的选择”。

结语

国产香蕉并非”消失”,而是在供应链效率之战中暂时落后。当消费者抱怨”买不到国产蕉”时,本质是对农业现代化的一次拷问——如何让本土农产品既保质又稳供?答案或许藏在每一条索道、每一间冷库和每一套分级标准里。