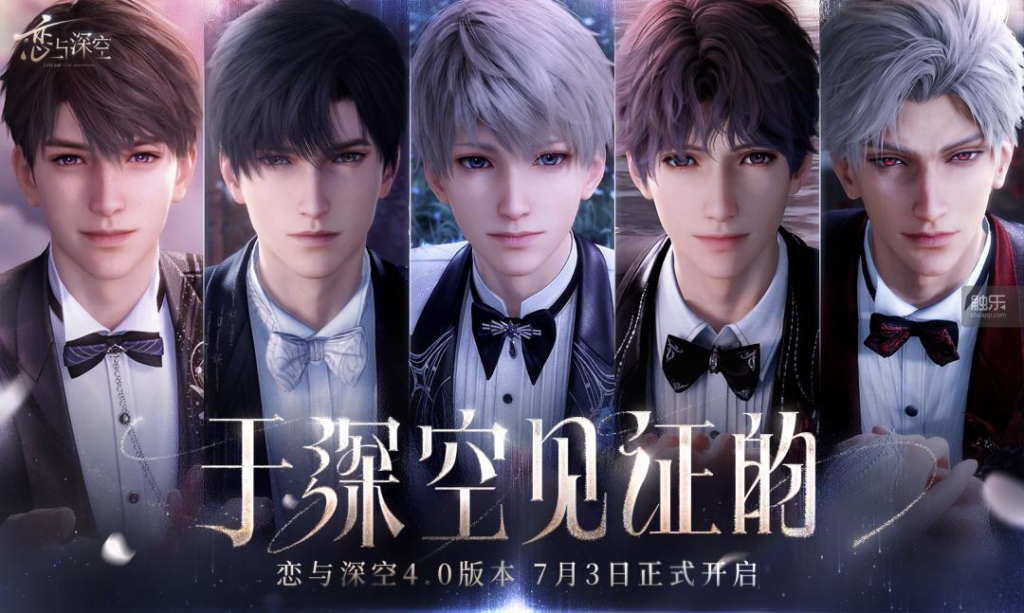

《恋与深空》4.0 版本的婚礼主题卡池上线那天,小恩正在相亲对象的注视下搅拌咖啡。对方第三次提起 “我家刚在新区买了套 140 平的房子” 时,她的手机在包里震动了一下 —— 是游戏推送的夏以昼婚纱 CG。屏幕暗下去的前一秒,她瞥见男主眼里的温柔笑意,再抬头撞见对面毫不掩饰的评估眼神,突然觉得手里的咖啡勺沉得像块石头。

这场发生在三线城市咖啡馆的对峙,像一个隐喻:当乙女游戏里精心编织的理想恋爱剧本,撞上现实相亲场里赤裸裸的条件换算,一群年轻女孩正在经历一场关于情感、自我与时代的拉锯战。

一、虚拟慰藉:被算法接住的情绪碎片

乙女游戏的服务器里,永远流动着现实中稀缺的温柔。

木木的手机里存着 37 条陆沉的语音,最常听的是那句 “不必急着成为完美的大人”。三年前考研失败的冬夜,她蜷在出租屋的被子里,是这段带着电流杂音的台词让她停止了哭泣。”他不会催我 ‘ 该结婚了 ‘,不会问我 ‘ 稳定工作什么时候落实 ‘,只是说 ‘ 你的感受永远最重要 ‘。”

这种 “被接住” 的感觉,成了千万乙女玩家的共同执念。《2024 年中国乙女游戏行业报告》显示,国内乙游用户中,22-28 岁女性占比达 63%,其中 72% 表示 “在游戏中获得了现实中缺失的情感共鸣”。这些被精心设计的虚拟角色,会记住玩家的生日,在雨天发来提醒带伞的消息,甚至在剧情里为玩家的委屈 “撑腰”—— 对比相亲桌上 “你这份工作产假太长” 的直白评价,虚拟世界的 “尊重” 显得格外珍贵。

小恩的游戏账号里,夏以昼的好感度早已拉满。这个设定为 “温柔兄长” 的角色,会在她加班时发来 “别熬太晚” 的弹窗,会在她选择 “想独处” 时安静退场。”现实里的相亲对象,哪怕我明确说 ‘ 最近忙 ‘,还会追问 ‘ 忙到连结婚的时间都没有?'” 她曾在游戏论坛写下长文,吐槽相亲对象把 “女性 30 岁前必须结婚” 当作真理,下面立刻有上百条回复:”游戏男主永远不会说 ‘ 女生读那么多书没用 ‘”。

这些虚拟关系的 “完美”,本质上是对现实缺陷的映照。当社会仍在将女性的婚恋状态与 “价值” 挂钩,当相亲场沦为房产、收入、学历的陈列馆,乙女游戏成了一个情绪缓冲带 —— 在这里,她们不必扮演 “适婚女性”,只需做被重视的 “自己”。

二、现实博弈:餐桌前的条件清单与隐形枷锁

相亲桌上的 “规则”,总在不经意间露出锋利的棱角。

木木至今记得那场被舅舅称为 “门当户对” 的相亲。对方是体制内的科室主任,见面第一句话是 “你舅舅说你很懂事”。整场饭局,他聊的都是 “我这个位置能帮你家办哪些事”,直到木木提起最近在看《光与夜之恋》的剧情解析,对方突然皱眉:”都快结婚的人了,还玩这种小孩子的游戏?”

这句话像一根针,戳破了她努力维持的 “得体”。她喜欢陆沉,不仅因为他会念莎士比亚的台词,更因为剧情里的他会认真听 “玩家” 讲工作中的烦恼,会说 “你的想法比结果更重要”。而眼前的男人,连她的兴趣都懒得理解,只在乎 “结婚” 这个结果。

这种 “结果导向” 的相亲逻辑,正在年轻女性中引发普遍不适。薇薇做过一个有趣的统计:她参加的 8 场相亲里,有 6 场对方会在第三次见面前提及 “彩礼金额”,5 场会打探 “父母退休金多少”。”就像在谈合作项目,甲方乙方列条件,没人问 ‘ 你喜欢什么 ‘。” 她把相亲记录写成段子发在社交平台,其中一条获赞过万:”游戏里抽卡要看缘分,现实相亲要看存款,原来我才是那个被抽的卡。”

更隐蔽的压力来自家庭。小恩的母亲有个笔记本,上面记着她每次相亲对象的 “参数”:身高 178cm、公务员、市区两套房… 当小恩拒绝那个大她 15 岁的富商时,母亲翻开本子叹气:”你看这页,30 岁以上的男生,条件好的都被挑走了。”

这种焦虑的传递,藏着代际观念的鸿沟。上一辈人习惯将婚姻视为 “生存同盟”,是对抗风险的保障;而在乙游玩家眼中,婚姻该是 “情感同盟”,是两个独立个体的自愿结合。当母亲说 “女人总要找个依靠” 时,小恩想到的是夏以昼剧情里的台词:”好的关系,是一起成为更好的人,而不是谁依靠谁。”

拉锯战里没有赢家。小恩换城市那天,母亲在电话里哭:”我是怕你老了没人管。” 她站在新家的阳台上,看着楼下的车水马龙,手里攥着夏以昼的钥匙扣 —— 她懂母亲的恐惧,却更怕重复母亲 “为了安稳凑活一生” 的轨迹。

三、平衡之道:在虚拟与现实间重建自我坐标

没有人真的想活在虚拟里。这些女孩在游戏里汲取的,从来不是 “逃避现实” 的借口,而是重建自我的勇气。

薇薇的同人账号已经积累了 5 万粉丝。她为乙游角色写的 “职场生存指南” 系列,其实是自己的真实感悟:”陆沉教我的 ‘ 保持清醒 ‘,不是让我拒绝相亲,而是让我敢在对方说 ‘ 女生不用太拼 ‘ 时,直接说 ‘ 我想拼 ‘。” 她最近一次相亲,对方问 “婚后打算辞职吗”,她笑着递过自己的同人作品集:”我靠这个副业月入过万,为什么要辞职?”

木木的办公桌上摆着陆沉的手办,那是她给自己的 “冷静符”。每次相亲前,她都会对着手办默念:”他说过 ‘ 不必妥协 ‘。” 现在的她学会了 “提前亮牌”,微信预约时就会说:”我喜欢玩乙游,介意的话不必见面。” 拒绝那个想利用舅舅资源的相亲对象后,她在社交平台写下:”陆沉教会我的,是先尊重自己,再期待被尊重。”

小恩的新家墙上,贴着夏以昼的海报和自己的工资条。她不再和母亲争论 “结不结婚”,只是每月寄去体检报告和旅行照片。母亲节那天,她给母亲发了张照片:照片里,夏以昼的抱枕旁放着她刚拿到的职业资格证。母亲回复了一个拥抱的表情,没再提相亲的事。

这些平衡的背后,是一场无声的成长。她们没有把虚拟当作现实的对立面,而是让游戏里的理想,成为现实里的标尺 —— 知道什么是值得坚持的,什么是不必妥协的。就像小恩说的:”夏以昼存在的意义,不是让我逃避现实,而是让我知道,好的关系该是什么样子,然后有勇气去等。”

屏幕暗下去的时候,小恩合上电脑。窗外的月光落在夏以昼的立牌上,像一句无声的晚安。明天她要去见一个新的相亲对象,是朋友介绍的,听说也玩《恋与深空》。她没抱太大期待,只是换了件自己喜欢的裙子 —— 不是为了 “符合期待”,只是因为穿得舒服。

虚拟的告白与现实的打量,或许永远会有碰撞。但对这些女孩来说,重要的不是在两者间选边站,而是找到属于自己的节奏:既不困在算法编织的完美里,也不被现实的条条框框绑架。