在当今高度数字化的生活中,智能手机已成为我们不可或缺的日常伴侣,而电池续航能力则是决定用户体验的关键因素之一。关于手机充电的正确方式,尤其是“整夜充电是否会损害电池”这一问题,长期以来众说纷纭,让普通用户感到困惑。有人认为现代智能手机都有过充保护,整夜充电无关紧要;也有人坚持认为必须随用随充,充满即拔才能延长电池寿命。这些相互矛盾的观点究竟孰对孰错?本文将基于最新的科学研究和技术原理,系统剖析锂电池的工作特性,深入探讨整夜充电对电池的实际影响,并给出科学合理的电池保养建议,帮助读者在便捷使用与电池养护之间找到最佳平衡点。

锂电池的工作原理与充电特性

锂离子电池已经完全取代了早期的镍氢电池,成为现代智能手机的标准配置,这一技术转变也彻底改变了我们对待手机充电的方式。与传统的镍氢电池不同,锂离子电池的核心工作机制依赖于锂离子在正负极之间的往复运动。具体而言,在放电过程中,锂离子从负极的碳材料中脱嵌,穿过电解质,嵌入正极的锂钴氧化物(LiCoO2)中;而在充电过程中,这一过程则相反,外部电源将锂离子从正极“推回”负极的碳结构中。这种精巧的离子迁移机制使得锂电池具有更高的能量密度和更稳定的放电平台,但也带来了新的使用注意事项。

镍氢电池时代的充电观念在现代锂电池上已经不适用。镍氢电池因存在“记忆效应”而需要完全放电后再充电,但锂电池的寿命则取决于“充电周期”而非单次充放电。一个充电周期指的是电池累计放电达到100%的过程,这可以是一次完整的100%放电,也可以是多次部分放电的总和。例如,第一天使用75%电量后充满,第二天再使用25%电量,这两天合计完成一个充电周期。这种特性使得锂电池更适合随用随充的使用模式,而非深度放电后再充电的传统做法。

锂电池的“脆弱性”主要体现在对极端状态的耐受性上。过度放电会导致负极碳材料的层状结构因释放过多锂离子而坍塌,这种结构损坏是不可逆的;而过度充电则会使过多的锂离子嵌入负极,造成堵塞,部分锂离子将无法再参与后续的电化学反应。这两种情况都会永久性降低电池容量,因此现代锂电池都配备了复杂的电源管理系统(BMS),用于防止电池进入这些危险状态。

值得关注的是,电源管理系统在应对过充和过放方面的表现并不对称。对于过充的保护非常有效——当电池充满后,系统会自动切断充电电路,即使长时间连接充电器也不会继续充电。这也是为什么现代手机在充满后不会出现严重的过充问题。然而,对于过放的防护则相对有限,当用户将手机电量用尽直至自动关机后,如果仍不充电,电池可能会继续缓慢放电至危险水平,这也是为什么长期不用的电子设备最终会无法开机。

理解这些基本原理后,我们可以得出一个初步结论:锂电池最怕的是极端状态,尤其是深度放电。相比之下,充满电后保持连接电源的状态虽然不理想,但在电源管理系统的保护下,其危害程度远低于完全放电。这一认知为我们接下来分析整夜充电的影响提供了科学基础。

整夜充电对电池的实际影响机制

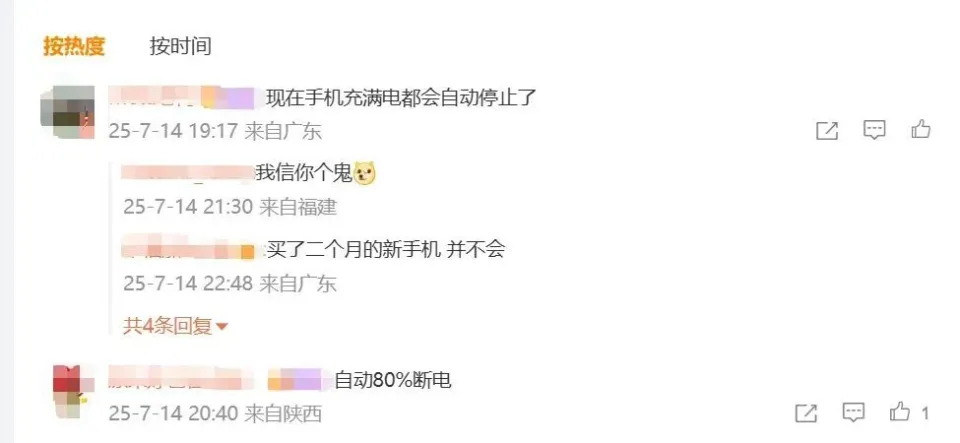

关于手机整夜充电是否会损害电池的争论,需要基于科学证据而非主观臆断。综合分析多方研究和厂商技术说明,可以确认整夜充电确实会对电池寿命产生一定影响,但这种影响的机制和程度与许多用户想象的“过充”截然不同。现代智能手机的电池管理系统已经能够有效防止过度充电,当电量达到100%后,系统会自动停止充电或切换到极低电流的涓流充电模式。然而,这并不意味着整夜充电完全无害,其影响主要体现在三个相互关联的方面。

高电压压力是整夜充电带来的首要潜在问题。当电池处于或接近满电状态时,其内部正负极之间的电压差维持在最高水平,这种高电压状态会加速电池内部材料的氧化和降解。特别是正极材料,在长期高电压环境下会发生结构变化,导致锂离子活性降低,表现为电池容量逐渐减少。研究表明,保持在4.2V(锂电池的标准满电电压)的高电压状态,相比3.7V的中等电量状态,会显著加快电池老化速度。不过,近年来许多手机厂商已引入“智能充电”功能,通过学习用户习惯(如夜间充电模式),先将电池充至80%左右,在用户即将醒来前再完成剩余20%的充电,从而缩短电池处于满电压状态的时间。

涓流充电过程中的微循环效应是第二个影响因素。当手机整夜连接充电器时,虽然充满后主要充电电路已关闭,但电池会因自然放电而略微掉电(如降至99%),此时系统又会以小电流将其补回100%。这种反复的微小充放电循环虽然单次影响极小,但长期积累仍会导致电池内部材料产生疲劳效应。值得注意的是,专业研究显示涓流充电本身的电流极小,对电池的直接损害有限,真正的损害更多来自伴随这种状态的其他因素,如热量积累。一些充电器制造商建议,涓流充电时间应当适度,过长的涓流充电可能导致极板微量脱落等问题,但这在手机锂电池的日常使用中表现并不明显。

热量积累是整夜充电中最值得关注的潜在风险。充电过程中,电池内部的电化学反应本身就会产热,而充满后的涓流充电仍会产生一定的热效应。如果手机被放置在散热不良的环境中(如枕头下、厚实手机壳内或密闭空间),这些热量无法有效散发,导致电池温度持续升高。高温会极大加速锂电池的化学老化过程,实验数据显示,在40°C环境下保持满电状态的电池,其容量衰减速度是25°C环境下的两倍以上。更危险的是,如果充电器或电池本身存在质量缺陷,持续高温还可能引发热失控,极端情况下导致起火或爆炸。因此,专家普遍建议夜间充电时应移除手机壳,并将手机放置在通风、凉爽的地方。

表:整夜充电对锂电池的三重影响机制及缓解措施

| 影响机制 | 科学原理 | 潜在损害 | 缓解措施 |

|---|---|---|---|

| 高电压压力 | 满电时正负极电压差最大 | 加速电极材料氧化降解 | 启用智能充电模式,延迟充满时间 |

| 涓流循环 | 满电后微小充放电循环 | 电极材料疲劳积累 | 避免长时间连接充电器 |

| 热量积累 | 充电产热与散热不平衡 | 高温加速化学老化,极端情况引发危险 | 保持通风散热,移除手机壳,使用优质充电器 |

需要特别强调的是,整夜充电对电池的影响是长期累积的轻微损害,而非立竿见影的严重伤害。考虑到大多数用户更换手机的频率为2-3年,这种影响在实际使用中往往难以察觉。相比之下,将电池完全用尽再充电的做法对电池的损害要大得多,这也是为什么苹果公司在iOS系统中加入了提前关机保护机制,防止电池进入深度放电状态。这一对比提醒我们,在担心整夜充电的轻微影响时,更应避免那些已被证实对电池危害更大的使用方式。

比整夜充电更伤电池的错误使用方式

虽然整夜充电会对电池寿命产生轻微影响,但现代锂电池面临的更大威胁来自于其他几种常见的错误使用方式。电源管理系统能够有效防止过充危险,但对某些用户行为却无法提供完全保护。了解这些比整夜充电更伤电池的做法,对于延长手机使用寿命至关重要。

深度放电是锂电池的“头号杀手”。当用户将手机电量用到完全耗尽直至自动关机时,电池实际上已经进入了危险状态。电源管理系统虽然会在电量极低时强制关机以保护电池,但这时的电池电压已经处于可能损害电极材料的临界点。更糟糕的是,有些用户在手机自动关机后还反复尝试开机,试图“挤榨”最后一点电量,这种行为无异于对电池的“鞭尸”——每一次强行开机都会进一步消耗电池的残余电量,加剧电极结构的崩溃。极端情况下,如果将完全放电的手机长时间不充电,电池可能会永久失效。正如某位研究者所述:“找一个锂电池手机,用到黑屏断电的地步,然后不充电放上一个月让他自然耗尽所有剩余电量,你会发现这块电池已经和砖头没区别了”。这也是为什么苹果公司在系统更新中引入了更保守的低电量关机机制,甚至在电量显示还有30%时就提前关机,以防止用户在低温等特殊环境下意外耗尽电池。

高温环境使用或充电会极大加速电池老化。锂电池的化学特性使其对温度极为敏感,高温会加剧电池内部副反应,导致活性锂离子不可逆地转化为惰性化合物。Battery University的实验数据显示,在40°C环境下保存满电状态的电池,一年后其容量仅剩初始的65%;而在25°C环境下,同等条件的电池仍能保持80%以上的容量。现实生活中,将手机放在阳光直射的汽车内、边充电边玩高性能游戏、使用劣质快充头等行为,都会使电池温度急剧升高。尤其危险的是“充电时玩游戏”的组合——充电本身产生热量,游戏运行又使处理器高负荷工作产生额外热量,两者叠加可能导致电池温度超过安全阈值。这种情况下,不仅电池寿命会快速衰减,还可能触发安全机制导致性能降频,或者在最坏情况下引发热失控。

使用非原装或劣质充电器是另一个容易被忽视的危险因素。优质充电器内置精确的电压调节和过流保护电路,能够根据电池状态动态调整输出;而劣质充电器可能输出不稳定电流或过高电压,直接冲击电池的保护系统。更隐蔽的问题是,一些廉价充电器无法提供纯净的直流电,可能导致电池内部形成枝晶,长期使用会刺穿隔离膜引发短路。多家媒体报道的手机充电起火案例中,涉事充电器大多为非原装或山寨产品。正如新乡市工业和信息化局警告的那样:“不要使用劣质电池,不同手机充电器不要混着用,以免损坏电池造成爆炸”。

长期保持满电状态即使不连接充电器也会损害电池。许多用户习惯将手机充满电后长期存放,这其实是一种有害做法。满电状态下,电池内部处于高能态,电极材料承受较大应力,电解液也更容易分解。厂商建议,如果手机需要存放一个月以上,最好将电量保持在40%-50%左右,并存放在阴凉干燥的环境中。这一建议同样适用于日常使用——不必追求时刻保持100%电量,适当地让电池在中低电量区间运行反而有助于延长其寿命。

表:各种使用方式对锂电池寿命的影响程度对比

| 使用方式 | 对电池寿命的影响程度 | 潜在风险 | 建议改进措施 |

|---|---|---|---|

| 整夜充电 | 轻微,长期累积可能降低总容量 | 高电压压力和涓流循环 | 启用智能充电模式,保持通风散热 |

| 深度放电 | 严重,几次即可造成明显损害 | 电极结构坍塌,电池报废 | 电量低于20%即充电,避免完全耗尽 |

| 高温使用 | 非常严重,高温下容量迅速衰减 | 热失控,起火爆炸 | 避免阳光直射,充电时不玩高性能游戏 |

| 劣质充电器 | 不确定,可能立即损坏或长期危害 | 输出电压不稳,引发危险 | 使用原装或认证充电器 |

| 长期满电存放 | 中等,加速化学老化 | 电解液分解,内阻增加 | 长期存放保持50%电量 |

认识到这些比整夜充电更伤电池的行为后,我们可以更理性地看待夜间充电问题。事实上,对于大多数2-3年更换一次手机的用户来说,只要避免上述极端行为,即使每天整夜充电,电池也能在手机使用寿命期内保持良好的性能。相比之下,那些经常将手机用到没电、在高温环境下边充边玩、或者使用劣质充电器的用户,他们的电池寿命可能会缩短至正常水平的几分之一。这种对比提醒我们,与其过度担心整夜充电的轻微影响,不如首先纠正那些已被证实对电池危害更大的使用习惯。