7 月的北京,暴雨冲刷着城市的喧嚣,却冲不散智能驾驶行业的一场舆论风暴。懂车帝《懂车智炼场》对 36 款热门车型的辅助驾驶测试,以特斯拉 Model 3 与 Model X 83.3% 的高速场景通过率画上阶段性句号。当马斯克在社交平台高调转发测试结果时,公安部交通管理局的警示却如同一盆冷水:“辅助驾驶功能不能替代驾驶员操作”。这场看似简单的测试成绩比拼,实则揭开了智能驾驶从技术狂欢走向现实落地的深层矛盾 —— 当实验室数据遭遇复杂路况,当商业宣传碰撞安全伦理,行业究竟该驶向何方?

测试成绩单的双面镜:技术标杆还是认知陷阱?

懂车帝的测试清单上,“高速突发障碍物”“无征兆连续加塞” 等 15 类场景,均源自全国交通事故率排名靠前的高危情境。100km/h 时速下 1.5 秒的反应阈值,参考了国际自动机工程师学会的安全标准,这种标准化测试首次为消费者提供了横向对比的坐标系。正如小鹏汽车吴新宙所言,此前企业自证式的测试如同 “各说各话”,消费者难以判断真实性能。

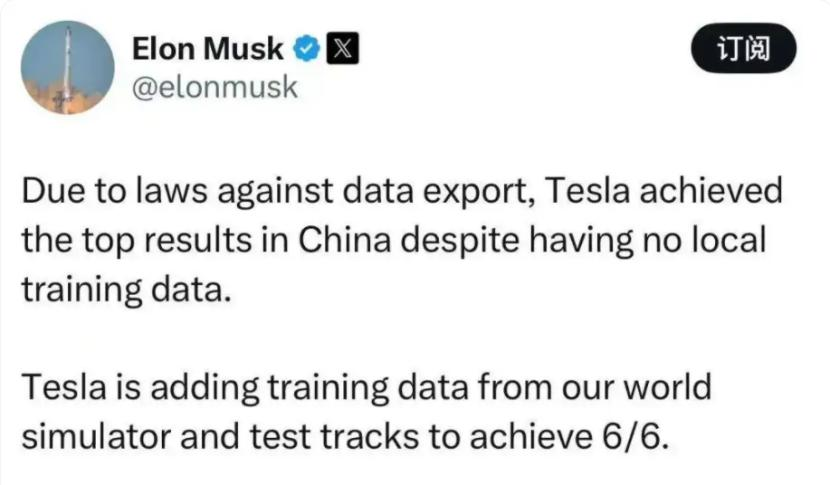

但特斯拉的 “优异表现” 很快引发连锁反应。一方面,资本市场短暂沸腾,认为其纯视觉方案在缺乏激光雷达的情况下实现逆袭,印证了算法优势;另一方面,行业专家却敲响警钟 ——2024 年全国 327 起涉及辅助驾驶的交通事故投诉量,较上年增长 47%,其中 87% 源于驾驶员完全放手。中国消费者协会专家李建林的警告振聋发聩:“比技术缺陷更危险的,是消费者对辅助驾驶的认知偏差。”

这种偏差的形成,与车企的宣传策略息息相关。某新势力品牌曾以 “L2.999” 为卖点,暗示系统已接近自动驾驶,却在手册角落用小字标注 “极端天气慎用”。当测试中 “隧道强光干扰” 场景以 8000 流明(相当于正午阳光 3 倍)的强度进行时,车企的抗议与懂车帝 “测试旨在探知极限” 的回应,恰恰暴露了行业话术与现实的割裂 —— 消费者往往记住了 “安全冗余” 的承诺,却忽略了 “极限场景失效” 的风险。

安全冗余的悖论:硬件堆砌与真实风险的鸿沟

测试中最具戏剧性的反差,莫过于激光雷达车型的集体 “翻车”。多款宣称 “3 颗激光雷达 = 三重保险” 的车型,在 “夜间逆光” 场景中因传感器被强光淹没而失效。这直指智能驾驶时代的核心矛盾:安全冗余究竟是技术保障,还是商业噱头?

清华大学王振华教授的比喻一针见血:“冗余设计本应是备用降落伞,却被某些人当成了不带主伞跳机的理由。” 数据显示,47% 的车主开启辅助驾驶后会分心看手机,这种过度依赖源于对 “多传感器 = 绝对安全” 的误读。事实上,美国公路安全保险协会的研究早已证明,硬件配置与实际安全性能的相关性仅为 0.37—— 就像给汽车装 10 个安全气囊,若不规定弹出时间和覆盖范围,数量再多也徒劳。

特斯拉的纯视觉路线在此次测试中逆袭,却难掩其技术路线的争议。深圳车主陈鹏发布的视频显示,暴雨中开启 FSD 的 Model Y 将积水误判为 “阴影” 而加速冲入,车载摄像头被雨帘遮挡后完全失效。这印证了算法工程师张竞的判断:“纯视觉像偏科的天才,标准场景拿高分,却难应对中国特色路况的‘超纲题’。” 当资本市场以 8% 的股价暴跌回应测试结果时,实则是对 “封闭测试成绩≠真实安全” 的清醒投票。

标准破局:从 “比参数” 到 “讲实效” 的行业转向

争议声中,行业正在艰难寻找共识。中国汽车工业协会启动的《智能驾驶系统测试场景库》制定工作,欧盟 2026 年将实施的 “23 项安全参数公开” 法规,以及 C-NCAP 计划新增的 “安全冗余有效性” 评分项,共同指向一个方向:用量化标准终结 “自说自话”。

这种转变正在重塑行业逻辑。以往车企比拼 “激光雷达数量”“算力芯片性能”,未来可能转向 “暴雨天雷达探测距离”“逆光场景识别准确率” 等实效指标。正如 C-NCAP 技术部部长刘仕如所言:“比如规定暴雨天气雷达有效探测需达 80 米以上,达不到就扣分,这才能让消费者看懂安全的本质。”

对特斯拉而言,量化标准可能带来更大挑战。其纯视觉路线若遭遇 “多传感器融合性能” 的硬性指标,技术路线调整在所难免。但这种挑战对整个行业未必是坏事 —— 当竞争从 “硬件堆砌” 转向 “算法优化”,从 “测试场跑分” 转向 “真实路况容错”,才是辅助驾驶走向成熟的标志。

懂车帝的测试或许不完美,却像一把手术刀,划开了智能驾驶行业的虚火。当网友在测试视频下留言 “以前看参数,现在问暴雨天能看清多少米” 时,实则是消费者理性意识的觉醒。技术的终极意义,从来不是在测试场赢得掌声,而是让每一次出行都能平安抵达。正如李克强教授所言:“真正的安全永远在路上,不在成绩单上。” 这场由测试引发的行业反思,终将推动智能驾驶回归 “敬畏生命” 的本质。