在注意力经济时代,明星不再只是影视作品中的符号,而是逐渐演变为具有独立商业价值、文化影响力的“超级IP”。从周杰伦的二次元形象“周同学”带动上市公司股价暴涨,到五月天主唱阿信的卡通胡萝卜“卜卜”成为文旅地标常客;从孙俪一条微博引发的全民情感共鸣,到王嘉尔“TEAM WANG”潮牌与音乐生态的跨界联动……明星IP的打造方式正变得愈发多元且深度。

这一趋势的背后,是媒介形态的变革、观众审美的进化,以及娱乐产业从“流量为王”向“内容+人格”双轮驱动的转型。明星如何从“人设”进阶为真正的文化IP?本文将从社交媒体重构人设、新媒介赋能个性表达、线下活动强化标签、跨领域生态构建四大维度,拆解明星IP化的N种可能。

社交媒体:从“神秘偶像”到“活人感”的人设革命

在传统娱乐时代,明星的形象高度依赖影视作品或杂志采访,大众对他们的认知往往隔着一层“角色滤镜”。而社交媒体的出现,彻底打破了这一壁垒——明星可以直接与粉丝对话,甚至主动展示“不完美”的真实一面。

1. 微博:从段子手到生活流,幽默与烟火气并存

早期的微博是明星“文字人格”的试验田。李艺彤因犀利幽默的段子成为SNH48“初代网红”,孙俪用平实的结婚纪念日长文引发全网共鸣,这些内容让明星从“高高在上的偶像”变为“邻家朋友”。而真人秀的爆发(如《奔跑吧兄弟》《爸爸去哪儿》)则进一步推动明星展现多元性格——邓超的“搞笑担当”、黄磊的“黄小厨”标签,均通过长视频的心智植入深入人心。

2. 抖音/小红书:碎片化人设的精准运营

短视频平台重塑了人设构建逻辑。抖音的“颜值+潮流”赛道适合快速建立记忆点(如白鹿的手势舞、虞书欣的“欢脱人设”),而小红书则依赖“日常互动”强化活人感——李晨晒Labubu玩偶被误认为二手卖家,范冰冰通过美妆品牌联动保持更新,本质都是通过融入普通用户的内容生态,消解明星与粉丝的距离感。

3. B站:小众文化的深度渗透

B站的社区属性要求明星真正“进入生态”。黄龄翻唱《达拉崩吧》展现魔性嗓音,蔡明以虚拟主播“菜菜子”出道,凤凰传奇与UP主合拍破圈……这些案例证明,明星在小众平台需放弃“高高在上”的姿态,通过参与社区文化(如鬼畜、VLOG)建立独特标签。

新媒介赋能:直播、定制内容与“人格化”表达

当社交媒体解决了“人设展示”的问题,直播与定制内容则进一步推动明星IP的“人格化”深度运营——通过实时互动、场景化叙事,让明星的形象更立体、更具粘性。

1. 直播:从“带货”到“人设强化”的场景革命

无忧传媒打造的刘畊宏健身直播,通过魔性口号、反差萌状态(裹羽绒服跳操)三个月涨粉7000万,本质是将明星的“健康生活家”标签转化为沉浸式体验。而张大大的八卦连麦,则通过争议性话题与MCN的策划能力,让明星的人设更具记忆点。

2. 定制综艺:平台与明星的“双向共创”

抖音为王鹤棣定制的《棣一次四川旅行日记》(强化地域文化标签)、刘嘉玲的《出发吧路即生活》(展现人生阅历),均是基于平台调性与明星需求的精准匹配。芒果TV的公益真人秀《小小的勇气》(围绕赵露思)、贵州卫视与刘雨昕合作的文旅综艺《昕世界向黔行》,则通过“内容+场景”深化明星的社会影响力。

线下活动:从“虚拟形象”到“具象化体验”的标签强化

线上的人设需要线下的场景支撑,才能形成完整的IP认知。明星通过参与线下活动(如演唱会、赛事、市集),将虚拟形象转化为可感知的文化符号。

1. 演唱会与快闪:流量高点的文化渗透

五月天的“卜卜”胡萝卜气模在全国文旅地标频繁亮相,与演唱会形成线上线下联动;Team Wang在上海举办万圣节密室快闪,随后登陆新加坡环球影城,将潮牌IP与娱乐体验深度融合。

2. 赛事与跨界:兴趣标签的终极绑定

王一博参加GTSC赛车比赛夺冠,钟楚曦加盟电影原唱巡演,朱珠、刘美含举办二手集市……这些线下动作不仅强化了明星的个人兴趣标签(如赛车、音乐、环保),更通过参与者的UGC内容(如打卡、分享)扩大IP的非粉丝圈层影响力。

跨领域生态:从“个人IP”到“文化符号”的终极形态

真正的明星IP,绝非局限于单一媒介或人设,而是通过文化绑定、多元变现、长期运营,成为具有独立生命力的文化符号。

1. 文化绑定:兴趣与价值观的输出

袁弘在B站发布艺术解读视频、举办青年艺术市集,将“艺术爱好者”身份植入圈层;李诞通过“情感电台式直播”输出价值观;汪东城因cosplay成为二次元文化代表……这些案例证明,当明星的个人兴趣与某一文化领域深度绑定,IP的商业价值与社会影响力会呈指数级增长。

2. 商业生态:潮牌、音乐与跨界的协同

王嘉尔的TEAMWANG不仅是潮牌,更涵盖音乐(Team Wang record)、艺人经纪(庆怜)、线下活动(上海密室快闪),形成“潮流+音乐+文化”的完整生态;王鹤棣的D.Desirable通过品牌集合店与音乐团队拓展版图,展现IP的生态意识。

3. 长期主义:持续迭代的内容生命力

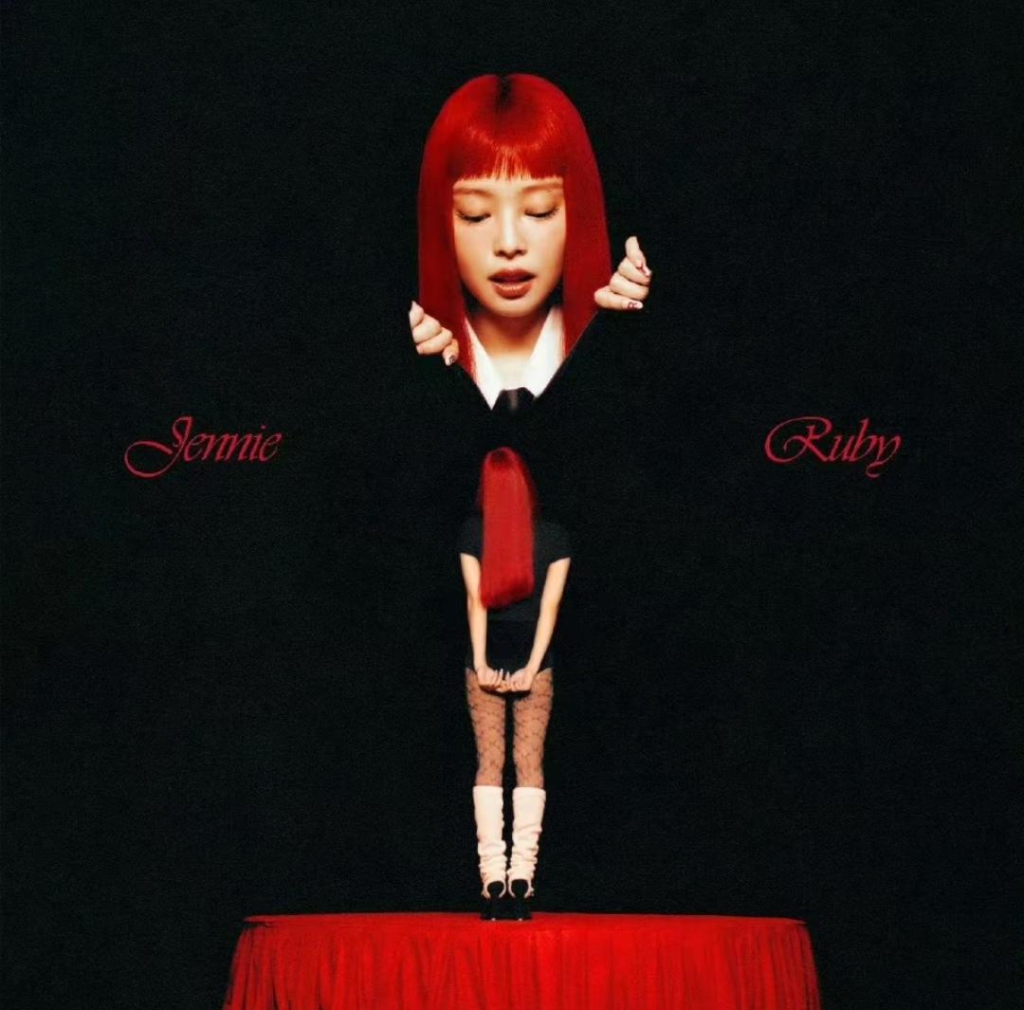

陈坤的《行走的力量》公益项目,早期缺乏系统运营,直至2020年后通过纪录片、短视频、UGC内容重新激活,证明IP的持久性需要内容形式的持续创新。全球范围内,Billie Eilish通过音乐成长为Z世代符号,Lady Gaga以先锋艺术人格绑定社会议题,BLACKPINK的Jennie以自我命名的专辑重构身份——这些案例均指向同一个结论:明星IP的终极形态,是超越娱乐本身,成为某种文化的起点。

从“流量明星”到“文化造物主”

在短视频、直播、线下活动交织的新娱乐生态中,明星IP的打造已从“单向人设输出”进化为“多维文化构建”。无论是周同学的二次元形象、卜卜的社区共创,还是TEAMWANG的商业生态,本质上都是明星通过媒介创新、文化绑定与长期运营,将自己的影响力从“个体”延伸至“群体”,最终成为具有时代符号意义的“文化造物主”。

未来的明星IP竞争,不再是流量的比拼,而是人格深度、文化厚度与商业广度的综合较量——谁能更精准地锚定自己的文化坐标,并持续输出有共鸣的内容,谁就能在IP化的浪潮中占据制高点。