远古刺客的进化密码:从恐龙时代到现代都市

在科幻电影《侏罗纪公园》中,琥珀里的蚊子提取恐龙DNA的情节曾引发热议。而现实中,中国科学院南京地质古生物研究所的发现让这一想象部分成真——2023年,科研团队在黎巴嫩琥珀中发现了距今1.3亿年的雄性蚊子化石,其口器结构显示,早期雄蚊竟也具备吸血能力。激光共聚焦显微镜下,这些古老蚊子的刺吸式口器尖锐如三角刀刃,下颚布满微型锯齿,足以刺穿恐龙、早期哺乳动物甚至鸟类的皮肤。

这一发现颠覆了“只有雌蚊吸血”的传统认知。研究表明,1.3亿年前的雄蚊与雌蚊共享吸血习性,但随着被子植物兴起提供花蜜、雄蚊低能量需求的进化选择,现代雄蚊逐渐转向素食。而雌蚊为繁衍后代,仍依赖血液中的蛋白质刺激卵巢发育,保留了这一“血腥技能”。如今,全球蚊子总数约110万亿只,仅雌蚊每年通过吸血传播的疾病,就导致72.5万人死亡(世界卫生组织数据),堪称自然界最致命的“微型杀手”。

致命武器库:六根针管的生物攻击

蚊子吸血并非简单“用吸管喝饮料”,而是动用一套精密的“生化武器系统”:

- 前两根锯齿针:如微型电锯,划破皮肤表层;

- 中间两根探针:清除结缔组织,精准定位血管;

- 麻醉与抗凝针:注入含酶唾液,麻痹神经并防止血液凝固;

- 终极吸管:完成吸血过程。

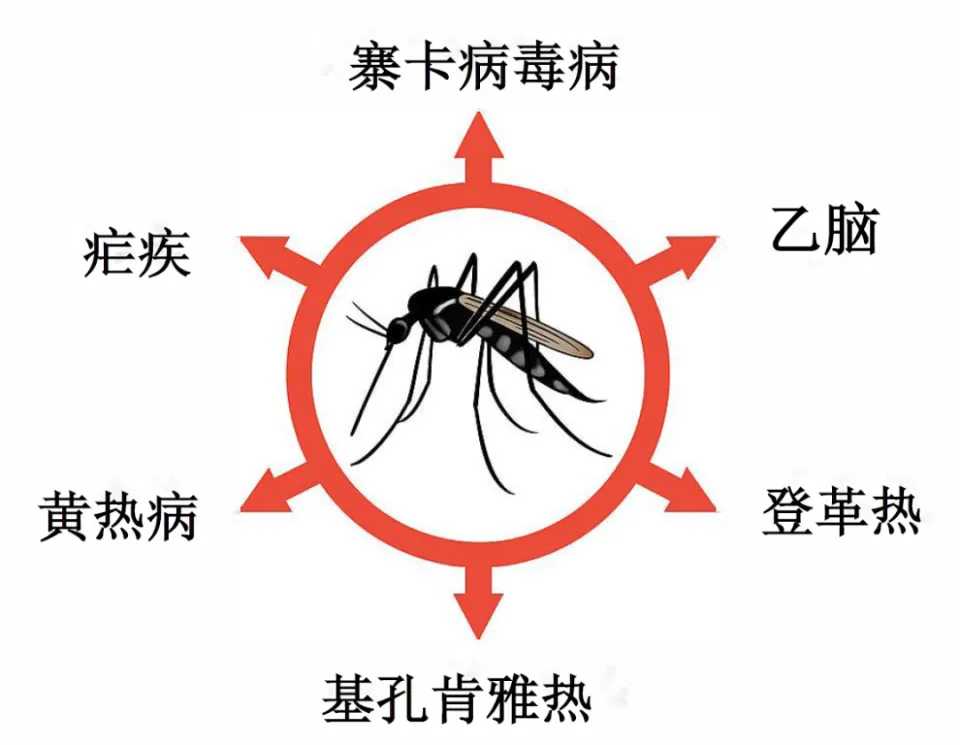

这一过程中,蚊子的唾液可能携带疟原虫(疟疾)、登革病毒、寨卡病毒等80余种病原体。其中,埃及伊蚊是登革热、寨卡病毒的“头号传播者”,库蚊传播乙型脑炎,按蚊则是疟疾的主要媒介。2024年全球登革热病例突破1400万例,疟疾年死亡人数仍超60万,蚊子堪称“移动的病毒库”。

高温下的生存博弈:杀不死,只会更狡猾

2024年夏季,河南多地出现40℃高温,室内蚊尸成堆的图片引发热议。研究表明,蚊子的适宜生存温度为25-30℃,超过35℃时死亡率骤升:高温导致脱水、代谢紊乱,40℃以上可直接致命。传播基孔肯雅热的白纹伊蚊幼虫,在35℃环境中几乎无法存活。

但进化赋予了蚊子更强的适应力。全球变暖下,温带地区逐渐成为蚊子的“新家园”,埃及伊蚊甚至学会在低温环境中短暂休眠卵。巴西、墨西哥等国30%-40%的登革热病例与气温升高直接相关。更棘手的是,杀虫剂滥用催生了抗药性种群,传统灭蚊手段效果锐减。世界卫生组织指出,当前策略已转向“降低种群密度”而非彻底消灭。

拍蚊子秘籍:破解“莱维飞行”的数学陷阱

蚊子总能逃脱拍击,源于其独特的生存智慧:

- 莱维飞行轨迹:运动模式混合短距离随机跳跃与长距离突袭,轨迹不可预测;

- 平衡棒预警系统:后翅退化的平衡器官布满神经末梢,能感知气流波动,提前闪避;

- 夜间视觉优势:弱光环境下更活跃,强光反而迫使其隐藏。

精准击杀“五字诀”:

- 竖:手掌上下微张,减少空气阻力(蚊子上下飞行更敏捷);

- 轻:避免大幅挥动,防止气流预警;

- 快:瞄准瞬间果断击掌;

- 搓:合掌摩擦确保击杀;

- 洗:清除残留病原体。

辅助技巧:关闭顶灯改用台灯,利用蚊影定位;或借助电蚊拍、驱蚊液物理隔绝。若追求高效,蚊帐仍是防蚊“终极防线”。

与蚊共生的漫长战争

从恐龙时代的古老宿主到现代城市的隐形威胁,蚊子用1.3亿年进化出顽强的生存策略。人类与蚊子的博弈,既是生物进化的缩影,也是科技与自然的较量。了解蚊子的习性,掌握科学防御方法,或许是我们在这场持久战中最好的应对之道。