在国内造车新势力创始人中,李想以对创业节奏的把握著称。

何时是 0-1 阶段,何时是 1-10 阶段,各个阶段对应的优先事务与管理方法,李想有一套久经验证甚至著书立说的思维体系。他早年上过创业真人秀,创业得道后在得到上在线授课。

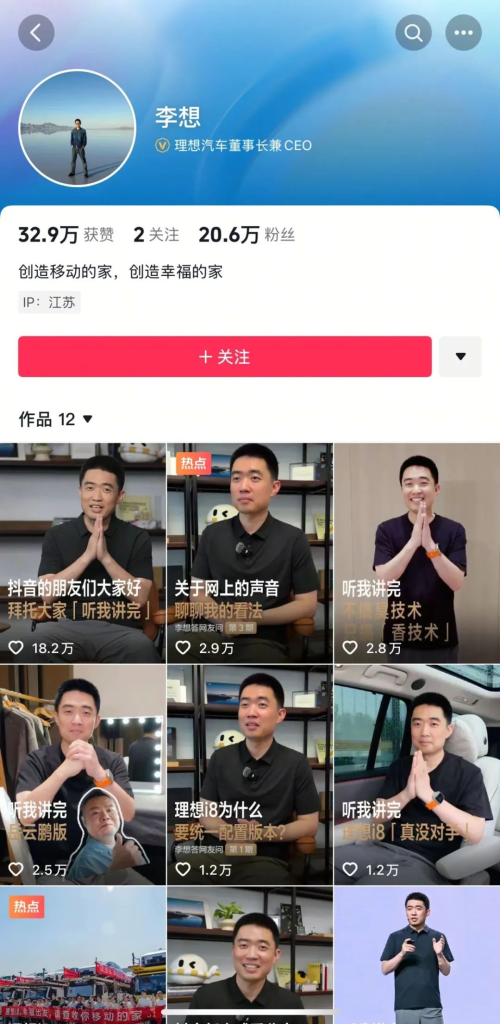

他热衷于向外输出不断在成长的思维体系,这也帮助理想成为过去五年发展势头最好、业绩最高的造车新势力。

而这套体系的成熟,源自李想创办理想后的第一个逆风局。2018 年,理想首款产品 SEV 被迫中止,以失败告终。李想痛定思痛,去湖畔大学修习并内化了一整套创业节奏的方法论,学成归来后屡战屡胜。

6 年后,理想的首款纯电车型 MEGA 也首战失利,一直在赢的理想饱尝久违的失败苦楚,再度进入逆风局的节奏。如何把又一次逆风局转变为企业成长的动力和契机,这是理想自 3 月份以来的主题。

选择增程,是理想过去几年获得商业成功的基础

即便一开始这条路线广受质疑。

在理想 ONE 上,理想开创性地使用了大电池(大电池至关重要)增程的动力形式,结合发动机与纯电的优点,规避双方不足,达成了 “城市纯电驾驶,长途烧油发电,全程电驱体验,又无里程焦虑”。

相比纯电车型使用昂贵的大容量电池来拉高续航,增程成本更低,留足了成本空间让理想 ONE 标配各种舒适、智能配置,避免理想过度贴钱卖车,在国内 30 万 + 的新能源车市场率先做出了盈利的爆款车型。

或者说,增程很好地对齐了市场的真实需求与理想作为一家初创车企的能力。

随后的剧本堪称爽文:在李想与各种质疑增程的声音一次次的论战中,理想的销量节节攀升,各方车企打不过就加入,增程的队伍不断扩大。理想带头,硬生生将增程从一条几乎被放弃的边缘路线,走成了一条新能源主流路线。在汽车市场卷生卷死的这几年,理想越是证明增程的正确,就越让增程赛道看起来是一座不上锁的金库:市场潜力巨大,但本身不构成护城河。一旦认知领先的保护期结束,美好的市场前景反而会招致更激烈的竞争。

于是,理想在兵不血刃地平安度过小组赛后,立马在下一个阶段迎来了决赛圈级别的对手 —— 问界,和它背后的华为。这个组合也生动诠释了,什么是 “新势力会的,我们 3 年就学会了;我们会的,新势力 10 年都学不会。”

华为入场,迅速将理想的增程路线与产品方法论复刻了个七七八八,并带来了理想不具备的国民品牌属性、海量优质渠道资源以及技术研发等层面的范弗利特弹药量。

面对这样的对手,在卖出 37.6 万辆车的 2023 年,李想同时表现出了极致的骄傲和极致的焦虑 :

一方面在微博上高强度冲浪,将理想名列前茅的销量榜四处张贴,笃定地预判采用多档 PHEV 的友商会纷纷加入增程;

另一方面,李想不断地向管理层和员工渲染 “华为威胁论”,将华为的组织与流程奉为圭臬,把对华为的像素级学习推向了高潮。

这一年,理想仿照华为建设矩阵型组织,对抗巨头的方法是学习巨头的成熟经验,这是李想屡试不爽的方法论。而李想口中提到华为的的频次,就像特朗普第一任期时提到中国那样频繁。

而在销量带来的骄傲和华为带来的焦虑下,李想的选择是诉诸销量的加速上涨 —— 有销量就有规模,现金、人才、数据,有了对抗华为、活到终局的底气。当年 6 月,李想发出内部信,定下了 2025 年 160 万辆的销量目标,分解到 2024 年,理想预期拿下 80 万辆市场。

在这一目标指引下,MEGA 以先锋造型和纯电 MPV 的身份,承担了爆款职责,定出了月销 8000 辆的目标。

但无论是早年互联网还是近两年电商的案例都表明,研究对手大于研究客户的结果,往往不那么美好。

MEGA 的失利将理想拖入了近几年的低谷。

一方面,理想借助 MEGA 将品牌进一步高端化的设想落空。资本市场对理想会一直高速增长的预期也由此破灭,MEGA 发布后的几个月,理想的股价一路下行,跌出了上市以来最低价。

而对理想来说,屡战屡胜积攒起来的气势与自信也被打掉 —— 在此之前,理想出手即爆款,李想与理想的市场洞察和产品定义能力封神。就连理想的投资人,同时也充当李想战略顾问角色的王兴,也在后来委婉地批评 MEGA,“是为理想 CEO 本人造的车”。

但作为新势力中可能最热衷学习与复盘的创始人,李想 ” 知错就改 “,在半个多月的微博静默后,于 3 月中发布内部信,表示此前的问题是 “过于关注销量和竞争,让欲望超越了价值”。

一是将李想统管的 CEO 办公室改组为产品与战略群组。李想在这一调整中对供应与商业部门放权,个人的重心再度回归到产品上。二是新成立产品线部门,将几大车型的产品开发团队与产品商业团队进行合并。寻求确定性、明确的回报优先才是理想向来坚持的准则。

面对经历过中国制造业最激烈竞争的公司,理想仍稍显年轻,但理想的优点是很少抱有幻想,学习、消化、观照自我,即刻做好打硬仗的准备。

复盘 MEGA:不被用户认可,一切都无从谈起

在复盘 MEGA 的失误时,理想总结了几个原因:误判了市场,错把 MEGA 的 “从 0 到 1” 阶段(商业验证期)当成了 “从 1 到 10” 阶段(高速发展期)进行经营。

当理想内部将 MEGA 的经营策略从 “从 0 到 1” 阶段调整到 “从 1 到 10” 阶段,资源配置上也完全按照 “从 1 到 10” 的阶段进行,这意味着门店的资源要向 MEGA 倾斜,要抽调大量人力到 MEGA 上,导致销售端顾此失彼。

理想认为,在 MEGA 的经营过程中,内部形成了一个封闭的信息茧房,大家以让 CEO 满意为最高目标,而非让用户满意。理想汽车产品负责人汤靖在复盘时表示,2023 年他几乎缺席了所有 MEGA 造型评审(50 多次仅参与 1-2 次)。这一现象在一定程度上反映出 MEGA 的决策过程中缺乏不同声音的参与。

在设计上,MEGA 的外观也备受争议。过于激进的外观设计,被用户诟病不够大气,不够像一款 MPV。虽然在空气动力学上有优势,能降低风阻,提升续航,但消费者不买账。

MEGA 的失败,让理想意识到,即便产品在技术上有诸多创新,但如果不能满足用户的核心需求,一切都是枉然。

不被用户认可,一切都无从谈起。

于是,在调整后的 “从 0 到 1” 的经营策略下,理想的工作重点回归到产品本身,深入了解用户需求,以用户需求为导向进行产品改进。

针对用户反馈的问题,理想汽车迅速行动,今年 4 月,理想推出 MEGA Home 版,着重优化了用户最在意的空间布局与座椅功能。通过增加二排座椅旋转与零重力功能,极大提升了后排乘坐体验。

同时,理想在销售策略上也进行了调整,不再将大量资源集中于 MEGA,而是重新平衡各车型的资源分配。

数据显示,MEGA 销量在 5 月触底后,6 月开始显著回升,6 月销量达到 2304 辆,环比增长近 200%,其中 Home 版占比超 90%。这一转变,证明了理想调整策略的有效性,也体现出满足用户需求对产品成功的关键作用。

理想对用户需求的关注,还体现在其对用户社区的运营上。理想汽车 App 拥有超过 1000 万注册用户,日活用户数达 110 万,用户日均发布帖子数量为 4.5 万,日均评论量达 20 万。

这些数据不仅反映了用户对理想汽车的高度关注,更体现了理想与用户之间紧密的互动关系。通过用户社区,理想能够直接倾听用户的声音,收集用户反馈,为产品改进提供依据。

在用户运营上,理想汽车联合创始人、总裁马东辉表示,理想汽车将在 2025 年投入超过 10 亿元,用于用户运营和服务,进一步提升用户体验。

从 MEGA 到 i8:不纠结过去,直面新挑战

MEGA 失利后,理想迅速调整战略,将重点转向 i8 和 i6 两款纯电 SUV 车型。

选择 SUV 车型,是基于理想对市场需求的深入理解。在纯电市场,SUV 车型更受消费者青睐,市场份额远高于 MPV 车型。理想希望通过 i8 和 i6,在纯电 SUV 市场中占据一席之地。

i8 定位为中大型六座纯电 SUV,目标客户群体明确,即有二胎且需要和长辈一起出行的家庭用户。这一细分市场此前缺乏强有力的产品,i8 的推出,填补了市场空白。

从产品定位来看,i8 与问界 M9、小米 SU7 形成差异化竞争。问界 M9 主打豪华大型 SUV 市场,小米 SU7 则侧重于高性能轿车领域,而 i8 专注于中大型六座纯电 SUV,满足特定家庭用户的出行需求。

在外观设计上,i8 延续了理想汽车的家族式设计语言,同时融入了更多时尚与科技元素。与 MEGA 不同,i8 的设计更加稳重、大气,更符合主流消费者的审美需求。

在配置方面,i8 标配空气悬架、CDC 电磁悬架等高端配置,提升了车辆的舒适性和操控性。此外,i8 还搭载了理想最新的智能驾驶辅助系统和智能座舱系统,为用户带来更加智能、便捷的驾驶体验。

价格方面,i8 的定价为 34.98-39.98 万元,这一价格区间与理想的品牌定位和产品配置相匹配,具有一定的市场竞争力。

在销售策略上,理想也吸取了 MEGA 的教训,不再盲目追求销量,而是注重产品口碑和用户体验。李想表示,i8 的交付目标是 9 月份交付超过 8000 辆,挑战 1 万辆。这一目标相对保守,体现了理想在销售策略上的稳健。

理想汽车还通过优化销售渠道、提升售后服务等方式,为用户提供更加优质的购车和用车体验。在销售渠道方面,理想计划在 2025 年底前将零售中心数量增加到 600 家,覆盖更多城市,提高品牌知名度和产品覆盖率。

在售后服务方面,理想将进一步完善售后维修中心和授权钣喷中心网络,缩短用户的维修等待时间。同时,理想还将推出更多增值服务,如免费上门取送车、车辆免费检测等,提升用户满意度。

重打逆风局:理想的 “变” 与 “不变”

从 SEV 到 MEGA,理想在发展过程中遭遇过多次挫折,但每一次挫折都成为理想成长的契机。

面对 MEGA 的失利,理想没有沉浸在过去的失败中,而是迅速调整战略,重新出发。这种快速响应和调整的能力,是理想在激烈的市场竞争中生存和发展的关键。

在这个过程中,理想的 “变” 与 “不变” 值得关注。

理想的 “变”,体现在战略调整、产品优化和销售策略的改变上。面对市场变化和竞争压力,理想能够及时调整战略方向,从激进扩张转向稳健发展;能够根据用户反馈,快速优化产品设计和配置;能够改变销售策略,从追求销量转向注重用户体验。

理想的 “不变”,则体现在对用户需求的关注和对产品品质的追求上。无论市场如何变化,理想始终将用户需求放在首位,以用户需求为导向进行产品研发和改进。同时,理想对产品品质的要求始终严格,致力于为用户提供高品质的产品和服务。

李想曾说:“我们的使命是创造移动的家,创造幸福的家。” 这一使命贯穿了理想汽车的发展历程,也是理想在面对各种挑战时始终坚守的信念。

在当前的市场环境下,新能源汽车行业正面临着巨大的变革和挑战。技术的快速发展、市场竞争的加剧、消费者需求的变化,都给车企带来了前所未有的压力。

对于理想汽车来说,如何在这场变革中保持竞争力,实现可持续发展,是摆在面前的重要课题。

理想汽车需要继续坚持以用户需求为导向,不断优化产品和服务,提升用户体验。在产品研发上,要加大技术创新投入,提升产品的核心竞争力,特别是在智能驾驶、电池技术等关键领域,要取得更大突破。

在销售和服务方面,要进一步优化销售渠道,提升售后服务质量,建立更加完善的用户运营体系,增强用户粘性。

理想汽车还需要积极应对市场竞争,加强与供应商、合作伙伴的合作,共同应对行业变革带来的挑战。在竞争中,要保持开放的心态,学习借鉴其他企业的成功经验,不断提升自身实力。

对于李想来说,再次面对逆风局,既是挑战,也是机遇。通过这次挫折,李想和理想汽车能够更加深刻地理解市场和用户,进一步完善自身的战略和运营体系。

如果能够成功应对这次挑战,理想汽车有望在新能源汽车行业中实现更大的突破,成为行业的领军企业。而李想,也将再次证明自己的创业能力和领导才能,书写新的商业传奇。