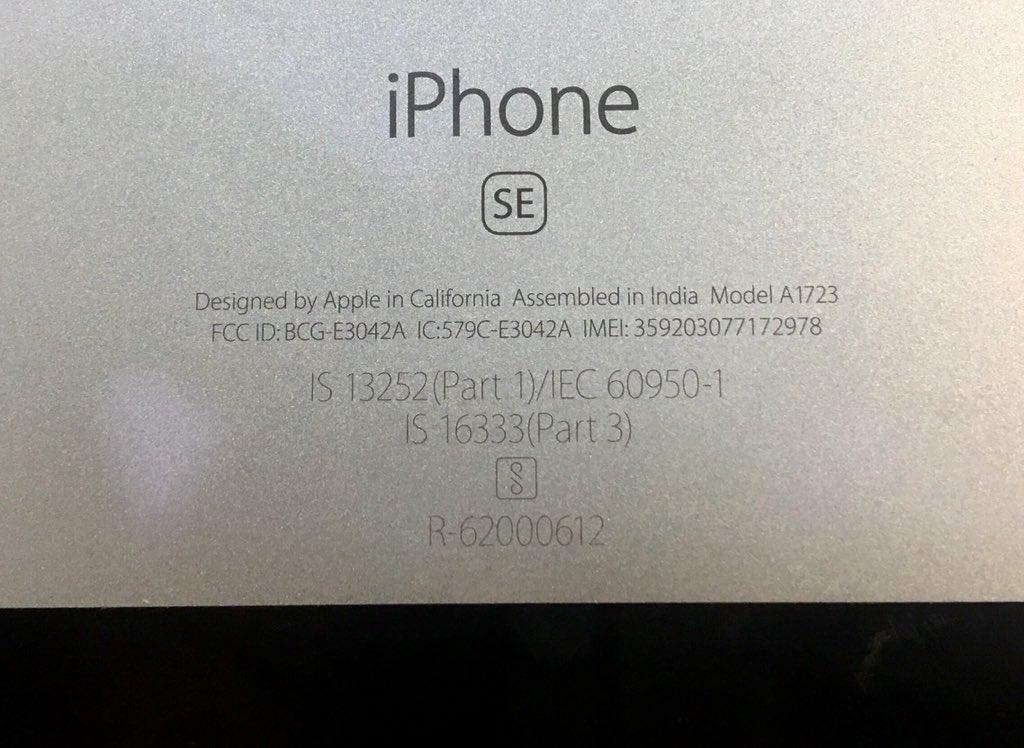

当 iPhone17 的机身印上 “Assembled in India” 时,这个细节背后藏着的不仅是苹果的供应链调整,更是全球制造业版图的微妙变迁。对中国而言,这既非末日预警,也不该被轻描淡写 —— 如何在产业迁移的浪潮中守住核心优势,考验着我们对全球化时代产业规律的理解与驾驭能力。

一、制造实力的量级鸿沟:为何不必焦虑整体替代?

印度能组装 iPhone,不代表 “印度制造” 已具备挑战 “中国制造” 的资格。制造业的竞争从来不是单一产品的比拼,而是工业体系整体实力的较量,从这个维度看,中印之间仍存在难以逾越的鸿沟。

电力数据最能直观反映工业活力。2024 年中国工业用电量达 6.3 万亿度,超过印度全年发电总量的 3 倍。这种差距背后是基础设施的代际差异:中国拥有全球最密集的特高压电网、最完善的工业园区供电系统,而印度每年因停电造成的工业损失超过 GDP 的 2%。当苹果代工厂在印度不得不自建柴油发电站维持生产时,其隐性成本已悄然侵蚀了低人力成本的优势。

产业链完整性的差距更为显著。印度虽然能组装 iPhone,但核心零部件的本地化率不足 30%,屏幕、芯片、摄像头模组等关键部件仍需从中国进口。2024 年印度电子制造业产值约 800 亿美元,而中国仅广东省的电子信息产业规模就突破 4 万亿人民币。这种差距的根源在于产业生态的成熟度 —— 中国拥有 3000 余家智能手机配套企业,能实现从一颗螺丝钉到整机的全链条供应,而印度同类企业不足 300 家,且多集中在包装、简单组装等低附加值环节。

更深层的障碍在于社会结构。大规模工业化需要统一的市场、流动的劳动力和标准化的社会协作,而印度至今未能解决语言壁垒(官方语言达 22 种)、种姓制度残余(约 2 亿低种姓群体就业受限)、土地私有化导致的征地难等问题。这些结构性矛盾使得印度难以复制中国 “集中力量办大事” 的工业化路径,其制造业扩张始终受制于碎片化的生产要素供给。

二、局部突破的风险:产业链外迁的技术外溢效应

战略上的优势不意味着可以忽视战术层面的风险。iPhone 产业链向印度迁移的真正威胁,在于其可能培育出一批掌握现代制造技术的产业工人和配套企业,为印度在特定领域实现突破提供土壤。

人力成本差异是驱动迁移的核心动力。印度组装厂工人月薪不足 1000 元人民币,仅为中国同类工人的 1/5。这种成本优势正吸引整个产业链环节外迁:2024 年富士康印度工厂员工规模突破 10 万人,带动 50 余家中国二级供应商在印设厂。这些企业不仅带去了生产设备,更带去了质量控制体系、精益生产模式等隐性知识 —— 仅 2024 年,印度电子制造业的良品率就从 65% 提升至 82%,接近中国十年前的水平。

更值得警惕的是技术扩散的乘数效应。中国当年通过参与 iPhone 生产,孵化出华为、小米等自主品牌,这种 “代工 – 学习 – 创新” 的路径正在印度重现。印度本土品牌 Lava 已借助苹果供应链技术,推出售价不足千元的智能手机,在南亚市场占有率达 12%;军工企业印度斯坦航空则将手机生产线的精密组装技术应用于无人机制造,其 “鲁德拉” 无人机产能提升 30%。这种跨领域的技术迁移,恰恰印证了民用工业对军事工业的潜在滋养作用。

市场换技术的逻辑正在反向生效。为进入印度 14 亿人口的消费市场,中国手机品牌华米 OV 在印本地化率已超 60%,设立研发中心近 20 个。这些布局虽短期提升了企业利润,却客观上培养了印度的研发人才 —— 仅小米印度研发中心就有 300 余名印度工程师掌握了操作系统定制、硬件适配等核心技术。当这些人才流向印度本土企业时,中国品牌的技术护城河正被悄然瓦解。

三、攻守之道:在产业迁移中筑牢核心壁垒

面对产业链外迁,堵不如疏。真正的竞争智慧不在于阻止迁移,而在于通过制度设计,确保核心技术和高附加值环节留在中国,将迁移的负面影响转化为升级的动力。

构建 “梯度转移” 的产业布局是关键。将组装、包装等劳动密集型环节有序转移至印度,同时在国内强化芯片设计、高端材料、智能制造等核心领域的投入。2024 年中国在半导体设备领域的研发投入增长 42%,中微公司的刻蚀机已进入台积电 3 纳米产线;京东方的柔性屏技术领先全球 2 代,这些核心优势正是印度短期内难以企及的。通过这种 “高端留、低端转” 的策略,中国既能维持产业链控制力,又能倒逼本土产业向价值链高端攀升。

标准输出是巩固优势的隐形武器。中国已主导制定 5G、物联网等领域的国际标准 200 余项,在智能手机快充、影像算法等细分领域的技术规范成为行业标杆。当印度工厂必须遵循中国制定的生产标准、使用中国设计的检测设备时,其技术发展路径就难以摆脱中国的影响。这种 “标准锁定” 效应,比单纯的技术封锁更具持久性。

人才争夺是长期较量的核心。印度每年培养的工程师数量达 150 万,但高端人才流失率超过 60%。中国应通过产业基金、联合实验室等形式,吸引印度顶尖科技人才来华发展 —— 华为印度研究院的 200 余名专家中,已有 40% 选择到深圳总部工作。这种 “以才引才” 的策略,既能削弱印度的技术储备,又能充实中国的创新力量。

从历史维度看,制造业的迁移从来不是零和博弈。中国曾通过承接全球产业转移实现工业化,如今印度的类似尝试,本质上是后发国家的共性选择。真正的考验不在于阻止这种迁移,而在于能否在迁移中保持技术领先、标准主导和人才优势。当中国在芯片、人工智能、量子计算等前沿领域持续突破时,印度组装的 iPhone,终将只是全球价值链中一个可替代的环节,而非撼动中国制造业地位的支点。