在二手市场,Labubu 价格全线跳水,部分热门款式价格较峰值 “腰斩”,让囤货的黄牛们欲哭无泪。

9 月 8 日,泡泡玛特股价大跌 7.5%,跌破 300 港元。此前,其股价在 6 月 21 日盘中创下 385.6 港元的历史新高,市值一度突破 3000 亿港元。

在今年的天猫 618 活动中,Labubu 多款产品成为爆款,相关话题频繁登上微博热搜。6 月 18 日下午,泡泡玛特官方商城小程序多次弹出 Labubu 商品补货通知,预售期一直开放到 9 月份,全渠道补货 400 万至 500 万只。

此前,由于长期缺货,Labubu 二手价格被不断推高。在国内某二手潮玩交易平台,6 月 18 日之前,原价 99 元的 “前方高能” 隐藏款,最高被炒到了 4600 元以上,普通款的均价也在 400 元至 500 元。

泡泡玛特创始人、CEO 王宁在 2024 年年底的一次内部讲话中提到,“二手市场的价格泡沫终究会破,一旦破了,就会对品牌造成巨大伤害。”

此次 Labubu 价格在二手市场的大幅下跌,或许是泡泡玛特主动 “戳破” 价格泡沫,以削弱盲盒的 “投资属性”,重新夺回产品定价权的一次尝试。

Labubu 二手价格全线跳水

据第一财经报道,有黄牛透露,曾经炒到甚至过万的隐藏款,比如 “本我” 隐藏款,如今最高 840 元就能包拆出。

二手平台整盒(14 只)价格一度飙升至 3200 元,隐藏款成交价逼近千元,部分卖家通过 “代抢” 服务将单价炒至 300 元,整套代抢费用甚至高达 2699 元,较官方原价翻倍。

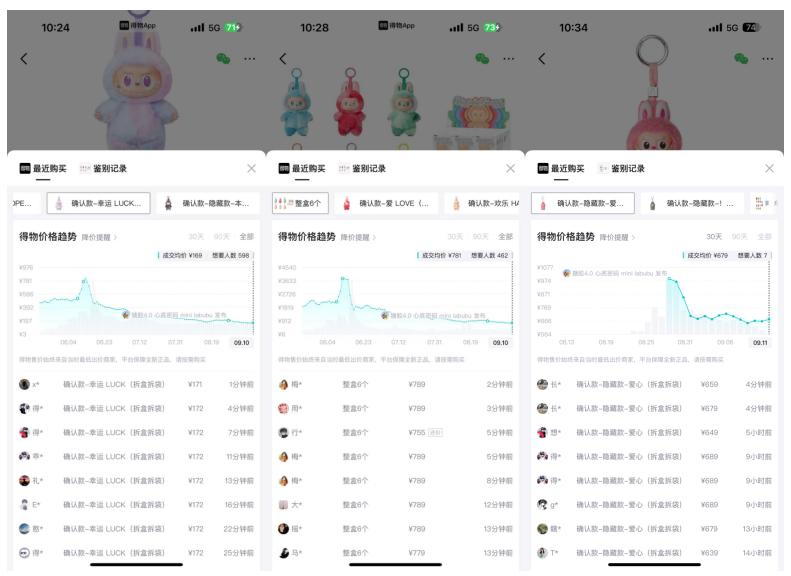

然而,热度并未持续太久,截至 9 月 8 日,得物 app 平台数据显示,迷你版 Labubu 成交均价为 107 元,整盒(14 只)价格已回落至 1446 元,虽仍有溢价,但相较发售前期已有大幅回落超 50%。

根据千岛潮玩平台数据,发售后一周,第四代 Labubu 的二手价格开始普遍下跌。这意味着短短数周内,隐藏款价值已经腰斩。不仅新品价格下跌,旧款 Labubu 也难逃此劫。原价 594 元一端的第三代 “前方高能” 系列 Labubu,整端成交价目前在 600 元至 700 元之间,而就在今年 6 月中旬,整端回收价还高达 1380 元。

此外,据公开报道,部分黄牛已在社交平台宣布调整策略,表示 “暂缓收购 Labubu 系列,因全盘价格大幅回落,需观望市场企稳信号”。而闲鱼平台数据显示,Labubu 近 7 日平均成交价为 105 元,较上周下跌 5 元,67% 的用户认为价格将继续下跌,33% 的用户则持相反观点。

面对如此剧烈的价格波动,黄牛们也开始采取保守策略。在社交平台,有黄牛发帖称:“Labubu 系列暂停收货,全盘系列大跌价,等待牛市回归。” 专业黄牛余女士向红星新闻记者透露:“我从事潮玩转手已经两年了,Labubu 一直是硬通货。但这次市场反应完全出乎意料,我手里还压着三整端没有出手,估计要亏好几千。”

余女士称,行业内原本看好 Labubu 系列的升值空间,大多投入了数万元资金囤货,现在只能等待市场回暖。“潮玩市场就是这样,有涨有跌,但这次跌得太快了,很多人都没反应过来。”

在二手交易平台上,记者观察到 Labubu 的挂售数量明显增加,但成交量却不升反降。卖家们纷纷降价促销,有的甚至标明 “亏本转卖”“求回血” 等字样。“现在不是收不收货的问题,是根本没人接盘。” 另一位黄牛王女士表示,“市场上突然出现了大量 Labubu,但买家都在观望,等着价格继续下跌。”

饥饿营销致黄牛泛滥?

Labubu 是香港艺术家龙家升创作的 IP 形象,2016 年,泡泡玛特与龙家升签约,获得 Labubu 的商品化权益。最初,Labubu 只是一个小众 IP,在泡泡玛特的运营下,逐渐走向大众视野。

Labubu 的爆火有一定偶然性。2024 年 6 月,泰国明星 Lisa 在社交媒体高调宣传并科普 Labubu,引发粉丝疯狂追捧,也让 Labubu 迅速破圈。

此后,泡泡玛特加大了对 Labubu 的推广力度,不仅推出了多个系列的盲盒产品,还与 VANS、优衣库、GODIVA 等品牌展开合作,进一步提升了 Labubu 的知名度和影响力。

今年 3 月,泡泡玛特在港交所发布公告称,公司与迪士尼中国达成授权合作,将基于迪士尼经典 IP 开发一系列潮流玩具产品,首款合作产品预计将于 2025 年下半年推出。有市场观点认为,Labubu 有望与迪士尼经典 IP 结合,开发出更具吸引力的联名产品。

在二手潮玩交易平台 “千岛” 发布的 2025 年上半年潮玩榜中,Labubu 在热门 IP、热门盲盒、热门手办、热门一番赏四个榜单中均排名第一。

Labubu 爆火的同时,也引发了黄牛的疯狂炒作。由于 Labubu 部分款式采用限量发售和盲盒销售模式,消费者很难通过正常渠道购买到心仪的款式,这为黄牛提供了可乘之机。

有媒体报道,在 Labubu 爆火首周,有从事潮玩倒卖两年的 “黄牛” 表示,其带领的六人团队净赚 37 万元。该黄牛展示的手机记录显示,原价 594 元的整盒盲盒转手卖 2100 元,99 元隐藏款挂饰最高以 7800 元成交。

为了限制黄牛,泡泡玛特也采取了一系列措施。在泰国曼谷的门店,官方采用预约取号 + 现场放号来规避黄牛哄抢。在国内,官方渠道购买 Labubu,每个 ID 限购 12 个。今年 2 月,有媒体在河南一家泡泡玛特线下店体验购买 Labubu 2.0 时了解到,为了防止黄牛和店员串通,顾客必须先在官方小程序选定门店并下单,现场扫码付款,不能代买。盲盒产品也不能自己挑,必须由店员随机拿给顾客。

但这些措施并未完全遏制黄牛的炒作行为。由于 Labubu 长期处于缺货状态,市场需求旺盛,二手价格被不断推高,甚至连普通消费者也纷纷加入抢购和转卖的行列。

泡泡玛特主动 “戳破” 价格泡沫?

对于近期 Labubu 的价格下滑,互联网产业分析师张书乐对第一财经记者表示,潮流 IP 就不可能不遭遇 “黄牛”,越是影响力爆棚就越会被 “黄牛” 盯上,尤其是在 Labubu 全球走红之时,就更是 “黄牛” 眼中的香饽饽。“黄牛” 的爆炒尽管能给 Labubu 和泡泡玛特带来更多的曝光度,但并不符合其长远发展的目标,过高溢价也并不会成为公司收益,也不符合消费者的利益。事实上,泡泡玛特也对 “黄牛” 做了更合理的对抗性手段,即在 Labubu 全球爆火、黄牛泛滥、溢价过高时,主动宣布扩大产能和供给,直接让虚高的价格腰斩,也一定程度上满足了粉丝的需求。

此前,泡泡玛特创始人、CEO 王宁在 2024 年年底的一次内部讲话中提到,“二手市场的价格泡沫终究会破,一旦破了,就会对品牌造成巨大伤害。”

今年 6 月,泡泡玛特供应链中心总裁袁俊杰透露,公司已将毛绒产能提升至去年同期的 10 倍以上,8 月毛绒产能已达到了约 3000 万只。

产能扩大的效应很快体现到新品中。据 ACGx 统计,迷你 Labubu 发售当晚,各平台在 30 分钟内累计售出约 71 万单,且所有售出款全部为现货。而此前发布的 Labubu 3.0 “前方高能” 系列,依次分 8 个批次预售,仅天猫渠道的销量就超过 70 万件。7 月 10 日,泡泡玛特官方再次大规模补货。

对两个产品系列的补货与大批次放量,使得 Labubu 的 “投机泡沫” 被显著挤压,黄牛也因囤货逻辑的失效出现恐慌性抛售。

有分析认为,泡泡玛特此次主动 “戳破” Labubu 的价格泡沫,是为了削弱盲盒的 “投资属性”,重新夺回产品定价权。

泡泡玛特早期的商业模式 —— 即盲盒属性,以及超低的隐藏款抽中率,几乎注定了公司与黄牛的 “相爱相杀”。在消费者的感知中,泡泡玛特很长一段时期内,都是通过 “限量发售” 维持产品的稀缺性。黄牛的投机售卖、超高溢价,也间接刺激了消费者的购买欲望。

只不过,当 IP 的热度与辐射范围达到一定量级,黄牛们对产品的无序抢夺,无疑会反噬企业的发展及 IP 自身的口碑。

再从渠道端来看,始终开设直营门店、直面消费者的泡泡玛特,库存及消费者的真实诉求,反而会被黄牛 “第一时间” 截流。种种原因致使,泡泡玛特急需砍掉 “赚差价的中间商”,尽可能削弱盲盒带来的 “投资属性”。

此刻的泡泡玛特或许希望,消费者至少能够在二手市场以正价相当的价格买到普通款产品,对于极少数的隐藏款(通常比例在 1:72),在市场 “供给与需求” 的双重作用下,也能达到合理的价格区间。

理想的情况是,泡泡玛特既能重新夺回产品定价权、保证消费者权益与公司及 IP 的形象,也能给到黄牛及潮玩投资者一定的利润空间。对于普通消费者,整体产品的溢价也不会过分夸张,至少不会再出现泡泡玛特与黄牛 “一家亲” 的指摘。

而这或许也是泡泡玛特通过二手市场、或是转卖市场更好触达消费者的最好结果。

仍考验 Labubu 的生命周期

拉长时间线来看,Labubu 在全球的爆火有一定偶然性。在泡泡玛特与香港艺术家龙家升签约后的几年,Labubu 仅在小众圈层受到追捧。

直至 2024 年 6 月,泰国明星 Lisa 在社交媒体高调宣传并科普 Labubu,泡泡玛特也及时抓住了这一波明星效应,同时在海外市场加速开店,对 Labubu 的 IP 形象做进一步的开发。

据不完全统计,截至目前,Labubu 已先后与 VANS、优衣库、GODIVA 等品牌合作。但从成效看,仅与优衣库的联名较为出圈。或许也如王宁所言,Labubu 的商业价值才刚刚开始显露。

此外一个有趣的事实是,在泡泡玛特最受争议、股价及市值处于 “U 字形” 底部的那些年,公司被提及的最多问题之一,就是 MOLLY 的营收占比过高。时至今日,尽管 MOLLY 已经交棒给了 Labubu、且各大 IP 营收的增速及占比都较为可观,但 Labubu 的超强发展,仍让泡泡玛特面临单一 IP 带动增长的老问题。

具体来看,Labubu 所在的 THE MONSTERS 系列,在 2025 年上半年营收高达 48.1 亿元,占泡泡玛特总营收的近三分之一。

此外,MOLLY 同期营收达到 13.6 亿元,同比增长 73.5%;SKULLPANDA 同期实现营收 12.2 亿元,同比增长 112.4%;CRYBABY 同期实现营收 12.2 亿元,同比增长 248.7%。DIMOO 同期实现营收 11.1 亿元,同比增长 192.5%。

除上述五大营收突破 10 亿元的 IP,泡泡玛特 HIRONO、星星人、PUCKY、HACIPUPU 等 13 个艺术家 IP 也实现了过亿元的营收。

值得提及的是,在泡泡玛特打击黄牛、扩大供应量的同时,优质 IP 的稀缺性也被稀释,且在二手市场,Labubu 的价格下降,也影响了其余 IP 产品的价格。

得物 APP 显示,星星人 “好梦气象局” 系列未拆盒的成交均价,已较峰值下降 35%;隐藏款 “好彩天天来”,成交均价也较峰值下降 42%。再以 MOLLY “口袋朋友” 系列为例,截至目前,其未拆盒成交均价已较峰值下降 51%,隐藏款 “最好别惹我” 较峰值下降 69%。

短期来看,这些都导致泡泡玛特的股价承压。

但长期来看,IP 产品的溢价回归常态,绝对有利于真实消费者的购买,二手市场的持续高溢价,反而会打击真实消费者对泡泡玛特的信心。

今年 6 月,泡泡玛特宣布进军电影领域,并将推出《Labubu 与朋友们》动画剧集。王宁也曾强调,无论 MOLLY 还是 Labubu,只要一个 IP 形象成功推出,就会有很长的生命周期。

对于此刻的泡泡玛特,未来的真正考验仍在于 Labubu 是否有持续讲故事的能力,其势能能否支撑到下一个爆款 IP 的到来。