在2025年的暑期档银幕上,姜文带着他的新作《你行!你上!》强势回归。这部被他称为”最佳”的作品,从点映伊始便陷入两极分化的口碑漩涡,豆瓣6.7分的成绩在姜文的作品序列中显得格外刺眼。然而,当我们拨开评分表象,深入这部电影的肌理,会发现它远非简单的”好”或”坏”能够定义,而更像是一面被姜文刻意扭曲的镜子,映照出中国式父权、成功学与时代精神的复杂交织。

钢琴键上的”子弹美学”:一场精心设计的互文游戏

姜文在《你行!你上!》中最具野心的尝试,莫过于将《让子弹飞》的”子弹美学”移植到钢琴演奏的舞台上。这种看似不可能的跨界嫁接,实则体现了姜文一贯的创作逻辑——用暴力隐喻替代真正的暴力,用形式狂欢解构严肃主题。影片中,每当郎朗父子面临冲突或转折,背景音乐便呈现出一种近乎暴烈的躁动感,肖邦与柴可夫斯基的经典旋律被扭曲成”打砸抢”式的听觉体验。这种处理方式与《让子弹飞》中枪战场景的剪辑节奏形成了奇妙的呼应,只不过这一次,子弹变成了音符,硝烟化作了琴键上的尘埃。

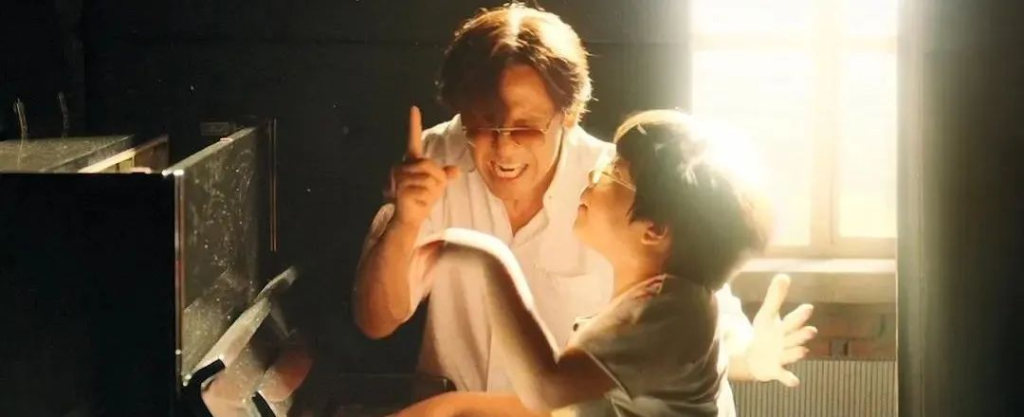

更耐人寻味的是,姜文选择让郎朗——这位现实世界中的钢琴巨星——成为自己电影的主角,却刻意淡化其专业形象。片中几乎所有的钢琴演奏片段都被处理得支离破碎、难以卒听,这种对音乐纯粹性的消解,恰恰构成了对当代成功学的一种辛辣讽刺。当郎父(姜文饰)坚持认为”钢琴的事你负责,钢琴外的事我负责”时,我们看到的不仅是一个控制狂父亲的偏执,更是一种将艺术工具化的危险逻辑。在这个意义上,《你行!你上!》可以被解读为一部关于”如何将天才商品化”的寓言。

天台与子弹:姜文电影宇宙的又一次扩张

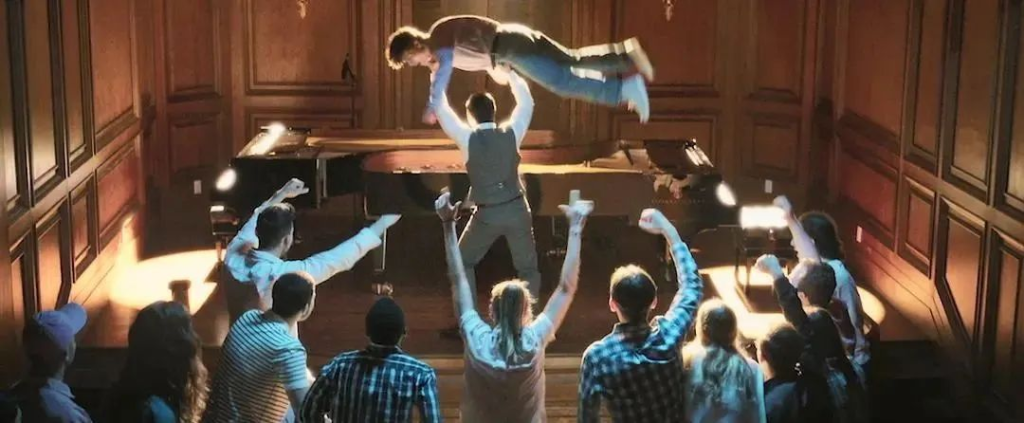

从《阳光灿烂的日子》到《你行!你上!》,天台始终是姜文电影中一个极具象征意义的场景。在这部新作中,郎朗与父亲在天台的激烈争吵最终以一个飞踹的动作达到高潮——父亲将儿子踹向空中,这个充满暴力美学的瞬间,与《邪不压正》中彭于晏在屋顶”跑酷”的场景形成了跨越时空的对话。天台在姜文的电影世界里始终代表着一种临界状态:既是现实生活的延伸,又是超越平庸的出口;既是被规训的空间,又是反抗的舞台。

而影片中反复出现的”子弹”意象则更为隐蔽却同样重要。当郎父骑着挎斗摩托载着儿子穿越风雪时,那种游击战式的坚韧与《让子弹飞》中张牧之的火车之旅形成了精神上的延续。特别值得注意的是,这种”子弹”已经从具体的武器演变为一种精神气质——它不再需要物理意义上的发射,而是通过角色的偏执、疯狂与不妥协来体现。当郎父说”敌无我有,这是学习上的奇袭”时,我们看到的不仅是一个父亲的执念,更是一种将生活军事化的思维模式。

父权叙事下的女性身影:被看见与被遮蔽的矛盾

姜文电影中的女性角色历来备受争议,《你行!你上!》在这方面既延续了传统又有所突破。马丽饰演的郎朗母亲和辛芷蕾饰演的小学班主任,虽然戏份不多,却都被打上了鲜明的”姜文制造”烙印。特别是母亲这个角色,从最初被简化为”钢琴家之母”的功能性存在,到最后成为连接过去与现在的精神纽带(片尾三句重复台词的变化),经历了一个微妙的转变过程。

然而,这种转变仍然局限在父权叙事的框架内。当郎朗在日本决赛前回忆母亲时,镜头对准的是她身穿红裙的身影——这一场景明显呼应了《太阳照常升起》中陈冲的白色衬衫裙,却也再次将女性物化为男性记忆中的符号。姜文在采访中声称要展现对女性的观照,但这种观照仍然是透过男性视角的滤镜实现的。就像片中那位被民乐团老崔(影射崔健)质问为何不找专业老师的情节所暗示的,姜文电影中的女性往往处于”被建议”而非”主动行动”的位置。

时代列车上的父子角逐:成功学的病理学观察

《你行!你上!》最核心的冲突莫过于郎父与郎朗之间那场没有赢家的战争。从沈阳到北京再到费城,父子俩乘坐的时代列车不断加速,却始终无法摆脱”教不了”的魔咒。这个看似荒诞的设定背后,隐藏着姜文对当代中国教育焦虑的深刻洞察。当郎父坚持”饺子要自己包”的原则时,他不仅是在捍卫艺术纯洁性,更是在对抗一个已经高度资本化的成功体系。

特别具有讽刺意味的是,影片中那些被夸张呈现的”名师”形象——从油头粉面的假发教授到行动如持枪的二胡老师——实际上构成了对艺术教育商品化现象的绝妙隐喻。当郎朗最终在费城用《浏阳河》和《黄河大合唱》赢得掌声时,这个场景既是对文化自信的宣示,也是对艺术标准相对化的无奈承认。在这个意义上,《你行!你上!》可以被视为一部关于”如何在一个异化的评价体系中保持自我”的病理学报告。

结语:难评之作的深层价值

《你行!你上!》的豆瓣评分或许反映了大众对姜文电影期待值的落差——观众渴望再次看到《让子弹飞》式的酣畅淋漓,却得到了一部更为晦涩复杂的作品。但正是这种”难评”的特性,反而凸显了姜文作为作者导演的坚持。他拒绝迎合,不愿简化,在商业与艺术的钢丝上继续着自己的平衡表演。

当片尾那架被起吊车从丰台小区放下的钢琴响起《黄河大合唱》时,我们或许能够理解姜文的真正意图:在这个算法推荐决定一切的时代,他仍然固执地相信,有些价值需要通过看似不合时宜的方式去捍卫。就像天台上那个被踹向空中的瞬间所暗示的,真正的飞翔从来不是按照既定轨迹的运动,而是在重力与反抗之间寻找平衡的艺术。在这个意义上,《你行!你上!》确实称得上是一部”姜文式”的作品——它不完美,甚至充满矛盾,但正是这些不完美与矛盾,构成了思考当代中国精神困境的一把独特钥匙。