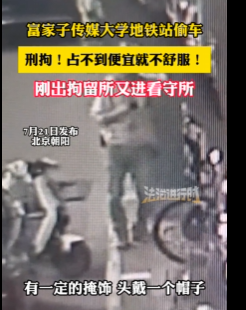

近日,一则令人匪夷所思的新闻闯入大众视野:北京朝阳区,一名家境富裕的男子多次盗窃自行车,最终被警方刑事拘留。监控画面中,该男子头戴帽子,鬼鬼祟祟地在传媒大学地铁站附近寻觅目标,当发现一辆未上锁的自行车时,迅速下手将其盗走。而民警调查后透露,此男子并非因经济窘迫而盗窃,他家境殷实,作案竟是因为患有强迫症,“看见东西不拿走心里就不舒服”。这一事件犹如一颗石子投入平静湖面,在社会上激起层层涟漪,引发人们对强迫症与盗窃行为之间关系的深入思考。

强迫症,医学上定义为一种以反复出现的强迫观念、强迫冲动或强迫行为等为主要临床表现的精神疾病。多数患者深知这些观念和行为不必要、不正常,违背自身意愿,却深陷其中无法自拔,深受焦虑和痛苦的折磨。其病因复杂,涵盖病前人格、遗传风险、生理因素、心理因素以及环境因素等多个方面。在临床表现上,强迫观念和强迫行为最为常见。强迫观念包含强迫思维、强迫穷思竭虑、强迫怀疑、强迫对立观念等,比如患者脑海中反复出现暴力、猥亵等无意义且痛苦的想法,或是对常见事物刨根究底,明知毫无现实意义却无法自控;强迫行为则包括强迫检查、强迫洗涤、强迫询问、强迫计数以及强迫性仪式动作等,像反复检查门窗是否关好、反复洗手以消除对污染的担忧等。

回到这起案件,男子声称自己因强迫症而盗窃,这一理由看似荒诞,却也引发专业人士对强迫症与盗窃行为关联的探讨。从心理学角度分析,强迫症患者往往存在一些功能失调性信念,如对责任感和威胁的过度估计、完美主义和对不确定的无法容忍等。或许在该男子心中,看到未上锁的自行车,会产生一种类似 “不拿走它就可能被他人破坏或遭遇不测” 的错误认知,从而驱使他实施盗窃行为来缓解内心的焦虑。但这并不能成为他违法犯罪的借口,毕竟在法律面前,任何人都需为自己的行为负责。

在现实生活中,类似 “不差钱却盗窃” 的案例并非个例。曾经有开宝马、月薪过万的男子,为送女儿一辆价值 400 元的儿童自行车而偷车;还有医药公司月薪过万的博士,因贪图路边一辆价值 1000 元的自行车而起了贪念。这些案例中,当事人经济条件优越,却做出违背道德和法律的盗窃行为,令人费解。部分网友调侃这是 “贪小便宜心理”,但从更深层次看,这可能反映出一种心理上的病态。就像一些人通过偷窃获取物品,并非因为物品本身的价值,而是享受那种不劳而获、寻求刺激的感觉,这与强迫症患者通过重复行为缓解焦虑有着相似之处,都是一种心理需求在错误行为上的投射。

对于强迫症的治疗,需要专业医学干预与自我调节双管齐下。认知行为疗法能帮助患者识别和纠正错误思维模式与行为习惯;药物治疗如 5 – 羟色胺再摄取抑制剂、三环类抗抑郁药物等,可调节脑内神经递质水平,缓解症状;同时,患者自身也要积极调整生活方式,保持规律作息、适度运动等。然而,治疗的目标并非彻底消除强迫行为或想法,而是最大程度地缓解症状,让患者能够恢复正常的社会功能。

这起富家子盗窃自行车的案件,给我们敲响了警钟。它提醒我们,强迫症等精神疾病不容忽视,不仅会对患者自身的生活和心理健康造成严重影响,若不加以正确引导和治疗,还可能引发一些危害社会的行为。同时,公众也需要正确认识强迫症,避免将其误解为简单的 “怪癖” 或 “矫情”。而对于那些因心理问题而可能触犯法律的人,社会应给予更多的关注和帮助,在依法惩处的同时,引导他们寻求专业的心理治疗,帮助其回归正常生活轨道,这才是解决此类问题的根本之道。